日本の大手証券会社ランキング(口座数部門)では、第1位がSBI証券、第2位が楽天証券だ。

ネット証券は総合証券に比べて歴史は浅いものの、利用者は急速に拡大しており、SBI証券と楽天証券では口座数が1,000万口座を突破している。

この2社が多くの支持を集める理由は、圧倒的な口座開設数や国内トップクラスの商品ラインアップに加えて、手数料も業界最低水準を誇っているからだ。

格付けランキングではメガバンク系総合証券が強く、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券が同率1位である。 本記事では、口座数、格付けのほか、売上高、時価総額、預かり資産、店舗数で日本の証券会社のランキングを作成した。

手数料・銘柄数などTOP5!

1位SBI証券 |

2位楽天証券 |

3位マネックス証券 |

4位三菱UFJ eスマート証券 |

5位松井証券

|

|

| 国内現物株式 取引手数料 <1約定ごとプラン> |

0円(※1) | 0円(※2) | ~5万円:55円 ~10万円:99円 |

~5万円:55円 ~10万円:99円 |

※1日定額 コースのみ |

| IPO実績 (2025年) |

62社 | 44社 | 41社 | 20社 | 51社 |

| 単元未満 株取引 |

◎ S株 |

◎ かぶミニ® |

◎ ワン株 |

◎ プチ株 |

× 売却のみ |

| 投資信託 取扱本数 |

2,638本 | 2,612本 | 1,863本 | 1,853本 | 1,930本 |

| 外国株式 取扱国数 |

9カ国 ※3 |

6カ国 ※4 |

2カ国 ※5 | 米国のみ | 米国のみ |

| NISA つみたて投資枠の 取扱銘柄数 |

282本 | 279本 | 273本 | 265本 | 278本 |

| 口座開設数 | 約1,475.2万口座 ※6 |

約1,256.0万口座 | 約278.0万口座 | 約187.5万口座 | 約170.0万口座 |

| キャンペーン情報 |

【抽選で最大

10万円】 投資信託を合計1万円以上 買付で現金プレゼント! 国内株式または米国株式の 買付で500万円を山分け!! (2026年2月27日まで) |

【抽選で最大10万円】 NISA口座での 買付で現金をプレゼント! (2026年3月末まで) |

【最大2,000ポイント】 新規口座開設& NISAデビュープログラム 【抽選で最大10万円】 投信積立・スポット買付で 現金が当たる (2026年2月末まで) |

【抽選で最大5万円】 人気ファンドの積立で 現金プレゼント (2026年3月末まで) |

【最大2,000ポイント】 NISA口座新規開設& クイズに正解でポイントがもらえる 【もれなく200ポイント】 総合口座新規開設でもれなく 松井証券ポイントがもらえる |

| 公式サイト | 詳細はこちら 公式サイトへ |

詳細はこちら 公式サイトへ |

詳細はこちら 公式サイトへ | 詳細はこちら 公式サイトへ |

詳細はこちら 公式サイトへ |

※1:インターネットコースまたはインターネットコース(プランC)が対象で、電子交付サービス申込済で当社所定の電子交付設定が必須

※2:RクロスとSOR利用が必須

※3:米国、中国(香港)、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア

※4:米国、中国(香港・上海A)、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア

※5:米国、中国

※6:SBIネオトレード証券、FOLIOの口座数を含むSBIグループの口座数の合計

目次

日本の大手証券会社ランキング【2026年版】口座数、格付けは?

証券口座数のランキング第1位は約1,475万口座のSBI証券(SBIグループの合計)、第2位は約1,256万口座の楽天証券だ(2025年11月末現在では、SBIグループは1,500万口座超、楽天証券は1,300万口座超)。

口座数は投資家からの人気のバロメーターであり、両社とも新NISAの開始や株式相場の上昇を追い風に口座数を伸ばしている。

格付けランキングでは、メガバンク系総合証券が強い。みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券が同率1位という結果になった。

主要ネット証券のなかで格付けが最も高いのは、MUFGの子会社である三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)だ。

売上高は証券会社が事業で得られる収益の大きさを示している。野村證券、大和証券、SMBC日興証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の、いわゆる5大総合証券がTOP5を占めた。

顧客預かり資産ランキングでも顧客に富裕層を多く抱える五大総合証券が第1位から第5位までを占め、圧倒的な強さを見せている。

大和証券、野村證券を抑えて店舗数の第1位になったのはみずほ証券だ。店舗をグループ内の銀行、証券、信託の要として活用し、国内で218店舗を構える。

口座数ランキングTOP10!証券口座のおすすめは?

証券口座数ランキング第1位は、約1,500万口座のSBI証券だ。言わずと知れたネット証券最大手であるが、業界全体でも存在感を示している。

※口座数は、2025年11月末現在

※SBI証券の口座数はSBIネオトレード証券、FOLIOの口座数を含むSBIグループの口座数の合計

| 順位 | 社名 | 証券総合口座数 | 公式サイト |

|---|---|---|---|

| 1位 |  |

約1,475.2万口座 ※1 ※2025年11月に 1,500万口座突破 |

|

| 2位 |  |

約1,256.0万口座 ※2025年11月に 1,300万口座突破 |

|

| 3位 |  |

約599.8万口座 ※2 (約614.0万口座) |

|

| 4位 |  |

約402.2万口座 (約303.6万口座) |

|

| 5位 |  |

約323.5万口座 ※2 (約377.6万口座) |

|

| 6位 |  |

約278.0万口座 | マネックス証券の詳細を見る (公式サイト) |

| 7位 |  |

約187.5万口座 | 三菱UFJ eスマート証券の詳細を見る (公式サイト) |

| 8位 |  |

約172.6万口座 (約138.8万口座) |

みずほ証券の詳細を見る (公式サイト) |

| 9位 |

|

約170.0万口座 | |

| 10位 |  |

約104.8万口座 ※2 |

※千口座未満は四捨五入

※口座数のカッコ内はオンライントレード口座数

※1:SBIネオトレード証券、FOLIOの口座数を含むSBIグループの口座数の合計

※2:残あり口座数、稼働口座数

・楽天証券(2位)

・マネックス証券(6位)

・三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)(7位)

・松井証券(9位)

20代~40代の投資初心者にとって、SBI証券や楽天証券は、豊富な商品ラインアップと手数料の安さを兼ね備えた使い勝手の良い会社といえます。多くの顧客に支持されていることも安心感につながっているようです。

竹国弘城(ファイナンシャル・プランナー)

口座数1位はSBI証券!グループ全体で1,500万口座突破

SBI証券単体の口座数は公表されていないため厳密な比較はできませんが、第2位の楽天証券とは約200万口座、第3位の野村證券には倍以上の差をつけ、投資家からの人気の高さがうかがえます。

口座数の増加には、国内株式取引手数料の無料化や、新NISA開始なども追い風となっています。

竹国弘城(ファイナンシャル・プランナー)

SBI証券は業界のコストリーダーとして、「業界最低水準の手数料で業界最高水準のサービスの提供」を掲げ、さまざまな手数料の無料化を進めてきた。

手数料の引き下げは収益の低下を招くが、競争における優位性をもたらし、シェア獲得の大きな原動力となる。結果的にSBI証券は多くの投資家から選ばれ、ネット証券最大手の地位を確固たるものにした。

SBI証券には全国各地に地銀と共同運営する「SBIマネープラザ」という対面営業店舗もあり、地銀や地方からの新規顧客獲得に大きな役割を果たしている。

IFAビジネスにも力を入れており、富裕層や高齢顧客の取り込みにも積極的だ。2020年10月からは、対面ラップサービスを開始しており、プロが設計するグローバル分散投資の提案と担当者によるフォローアップを行っている。

ネット証券でありながら、幅広い年代、さまざまな投資方針をもつ顧客がアクセスしやすい窓口が設けられている点も魅力といえるだろう。

口座数2位は楽天証券!2025年11月には1,300万口座超え

楽天証券株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:楠 雄治、以下「楽天証券」)は、2025年11月に、証券総合口座数が国内証券会社単体(開示情報ベース)で最多の1,300万口座超となったことをお知らせします。

出典:楽天証券

楽天証券は、各種ポイントサービスや投信積立の楽天カード決済、楽天キャッシュ決済など、楽天ポイントを貯めやすい仕組みが用意されており、楽天グループのサービスとの相性がよい。

楽天グループのサービスをよく利用し、楽天ポイントを貯めている、いわゆる「楽天経済圏」で生活する人にとっては、利用価値の高い証券会社だ。

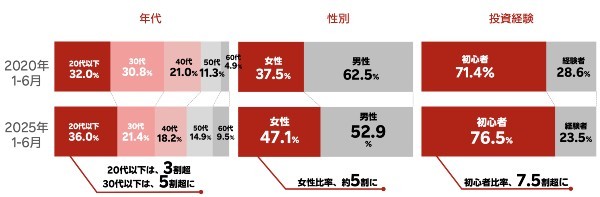

低コストで充実した商品ラインアップ、使いやすいサイトや取引ツールなどが特長であり、新規口座開設者には、30代以下の若年層や女性が多い。

楽天証券では、初心者向けのサービスとして、投資情報満載のトウシル公式アプリの提供や、YouTubeでの投資の始め方の情報配信、投資関連書籍の無料配布などを活発に行っている。

口座数が首位のSBI証券とは熾烈な競争を繰り広げており、手数料や商品ラインアップ、提携ネット銀行とのサービスなどが拮抗しています。

どちらにするか迷う場合、楽天経済圏で生活している人や、サイトや取引ツールの使いやすさを重視する人には、楽天証券がおすすめです。

竹国弘城(ファイナンシャル・プランナー)

口座数3位は野村證券の約600万口座

野村證券は日本を代表する総合証券であり、顧客預り資産や売上高は業界内で群を抜く。しかし、口座数は2020年にSBI証券、2021年には楽天証券に相次いで抜かれ、国内第3位になった。

SBI証券と楽天証券が口座数を着実に増やしている中、野村證券の口座数はほぼ横ばいの状態が続く。

野村證券は顧客の高齢化や口座数の伸び悩みが課題です。しかし、顧客には富裕層が多く、個々の要望や金融資産、ライフステージに応じて、担当者から専門的できめ細やかなコンサルティングを受けられる点は、野村證券の大きな強みでしょう。

竹国弘城(ファイナンシャル・プランナー)

証券会社の格付け一覧!最も安全性が高いのは?

格付けランキングは、メガバンク系総合証券のみずほ証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券が同率1位という結果になった。

3社ともメガバンクを中核とする総合金融グループの証券子会社であり、グループ全体の信用力が高い評価につながっています。

竹国弘城(ファイナンシャル・プランナー)

格付とは、格付会社が発行体の債務支払能力を評価した等級のことである。

会社が社債などの金融商品を発行する際に、債務を返済する能力が極めて高いと評価されると「AAA」や「AA+」などが付与される。反対に、信用力に問題があり、常時注意する必要があると判断されれば「B-」、「CCC」などの等級が付与される。

国際的には「S&P」や「Moody’s」、「Fitch」といった格付会社が有名だ。国内では日本格付研究所(JCR)、格付投資情報センター(R&I)が一般的である。

格付(長期)を総合的に評価して、信用力の高い順に並べると、総合証券が上位を占めた。

| 順位 | 社名 | 信用格付(長期) | |

|---|---|---|---|

| 1位 |  |

AA(R&I) AA(JCR) A(S&P) A1(Moody’s) A-(Fitch) |

みずほ証券の詳細を見る (公式サイト) |

| 1位 |  |

AA(R&I) AA(JCR) A(S&P) A1(Moody’s) A-(Fitch) |

三菱UFJモルガン・スタンレー証券の 詳細をみる (公式サイト) |

| 1位 |  |

AA(R&I) AA(JCR) A(S&P) A1(Moody’s) |

SMBC日興証券の詳細を見る (公式サイト) |

| 4位 |  |

AA(R&I) AA−(JCR) |

三菱UFJ eスマート証券の詳細を見る (公式サイト) |

| 5位 |  |

AA(JCR) | マネックス証券の詳細を見る (公式サイト) |

| 6位 |  |

A+(R&I) AA-(JCR) A-(S&P) A3(Moody’s) A-(Fitch) |

野村證券の詳細を見る (公式サイト) |

| 7位 |  |

A+(R&I) A+(JCR) A−(S&P) A3(Moody’s) A−(Fitch) |

大和証券の詳細を見る (公式サイト) |

| 8位 |  |

A(R&I) A(JCR) |

SBI証券の詳細を見る (公式サイト) |

| 9位 |  |

A−(R&I) A-(JCR) |

GMOクリック証券の詳細を見る (公式サイト) |

| 10位 |  |

BBB+(R&I) A−(JCR) |

楽天証券の詳細を見る (公式サイト) |

格付け1位(同率)はみずほ証券!みずほフィナンシャルグループの中核証券会社

みずほ証券は、日本の三大総合金融グループの一角であるみずほフィナンシャルグループ(以下、みずほFG)の子会社だ。

みずほFGの証券事業を担う中心的存在の会社であり、グループ内での重要度も高い。そのため、格付けにはみずほFGの信用力が反映され、グループ全体と並ぶ高い評価を得ている。

経営管理やリスク管理、財務、資本運営においてみずほ証券はグループの枠組みに組み込まれており、人的な関与を含めみずほFGの支配・関与度は強い。また、みずほFGの証券戦略の中核を担っており経営的重要度は高い。これらを踏まえ、みずほ証券の発行体格付はグループ信用力「AA」相当と同等としている。

出典:日本格付研究所(JCR)ニュースリリース・2024年10月25日付

格付け1位(同率)は三菱UFJモルガン・スタンレー証券!MUFGの証券事業を担う中心的存在

三菱UFJモルガン・スタンレー証券は三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下、MUFG)が60%、米国モルガン・スタンレーが40%を出資する、MUFGの連結子会社だ。

MUFGの証券事業を担う中心的存在の会社であり、グループ内でも重要な地位を占める。そのため、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の格付けにもMUFGの信用力が反映されている。

MUSHD(三菱UFJホールディングス:筆者注)は、MUFGの証券戦略の中核を担っており経営的重要度は高い。これらを踏まえ、MUSHDの発行体格付はMUFGのグループ信用力「AA」相当と同等としている。MUMSS(三菱 UFJモルガン・スタンレー証券:筆者注)は、MUSHDの中核子会社であり実質一体と考えられることから、格付はMUSHDと同格としている。

出典:日本格付研究所(JCR)ニュースリリース・2024年10月25日付

みずほ証券と同様に、MUFGの信用力の高さが、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の高い信用力の裏付けになっています。

竹国弘城(ファイナンシャル・プランナー)

格付け1位(同率)はSMBC日興証券!三井住友フィナンシャルグループの中核証券会社

SMBC日興証券は、日本の三大総合金融グループの一つである三井住友フィナンシャルグループ(以下、SMFG)の100%子会社だ。

SMFGは証券・投資銀行、カード、消費者金融など、事業を多角的に展開しており、大企業から中小企業まで顧客層も厚い。収益性を重視した経営姿勢や資産の健全性も高く評価されている。

SMBC日興証券は、財務体質が頑強で収益性も良好な三井住友FGの完全子会社であることから、グループ同様に高格付が付与されている。

(SMBC日興証券は:筆者注)SMFGの証券戦略の中核を担っており経営的重要度は高い。 これらを踏まえ、SMBC 日興証券の発行体格付はグループ信用力「AA」相当と同等としている。

出典:日本格付研究所(JCR)ニュースリリース・2024年10月25日付

SMBC日興証券は2022年3月に相場操縦の不祥事を起こしましたが、格下げはされず業界内で最高水準の格付けが維持されました。不祥事自体は決して褒められたものではありませんが、それでも格付けが下がらなかった点は、SMBC日興証券の強固な信用力を示しているといえるでしょう。

竹国弘城(ファイナンシャル・プランナー)

格付け4位は三菱UFJ eスマート証券!財務体質良好な三菱UFJ銀行の100%子会社

三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)は、MUFGのリテール(個人向け)・デジタル事業の中心的存在としての信用力を背景に、ネット証券では最高位の格付けを保持している。

三菱UFJ eスマート証券は、三菱UFJフィナンシャルグループ(MUFG)が51%、KDDIが49%出資していたが、2025年1月末に三菱UFJ銀行の100%出資になった。

2025年2月には社名もauカブコム証券から「三菱UFJ eスマート証券」に変更され、au経済圏における役割はそのままに、MUFGグループとの結びつきがより強化されている。

三菱UFJ eスマート証券はもともとネット証券最高位の格付けを得ていました。MUFGが2024年4月に開始した中期経営計画において、ネット証券戦略を強化する方針を打ち出したことを受け、 格付会社JCRの格付けは2024年10月に1段階引き上げられています。

竹国弘城(ファイナンシャル・プランナー)

MUFGは24年4月に開始した中期経営計画において、ネット証券戦略を強化する方針を打ち出した。当社(auカブコム証券:筆者注)について、「三菱 UFJ」を冠した社名への変更を検討すること、MUFGのグループ各社との相互連携を強化して業容を拡大することなどが示されており、MUFGにおける戦略的重要度は一段と高くなったと考えられる。

出典:日本格付研究所(JCR)ニュースリリース・2024年10月25日付

格付け5位はマネックス証券!高い信用力を持つNTTドコモの連結子会社

メガバンク系証券会社に次いで、格付けランキングの第5位につけたのはマネックス証券だ。

マネックス証券は、マネックスグループ(以下、MG)が100%出資する子会社であったが、2024年1月からMGが50.95%、NTTドコモ(以下、ドコモ)が49.05%を出資する中間持株会社「ドコモマネックスホールディングス」の傘下に入った。

議決権比率はMGが過半を占めているが、ドコモが取締役の過半数を指名する権利などを持つことから、マネックス証券はドコモの連結子会社になっている。

マネックス証券に対する格付会社JCRの格付けは、ドコモの連結子会社となったことでNTTグループの信用力が反映され、BBB+からAAまで格上げされました。マネックス証券の利用によるdポイント付与や、dカードでのクレカ投信積立など、ドコモとの連携により顧客基盤が強化されています。

竹国弘城(ファイナンシャル・プランナー)

MS(マネックス証券:筆者注)の発行体格付は、NTTグループの信用力を基点として評価し「AA」に引き上げた。(中略)今後は口座開設等に応じたdポイントの付与、dカードでの投資信託のクレジットカード積み立てなど、ドコモチャネルからの顧客へのアプローチを通じて、口座数、預り資産残高を速いペースで増加させる方針である。

出典:日本格付研究所(JCR)ニュースリリース・2024年3月1日付

売上高ランキングTOP10!収益力が高いのは?

証券会社の売上高とは純営業収益(金融費用控除後の営業収益)を指す。主に委託手数料収入、引受・売出手数料、金融収益、トレーディング損益、アセット・マネジメント、その他の受入手数料などで構成されている。

口座数が投資家からの人気のバロメーターであるのに対して、売上高は証券会社が事業で得られる収益の大きさや事業規模を示すものだ。

TOP10には、五大証券のほか、準大手総合証券2社、主要ネット証券3社がランクインしており、売上高でもネット証券の存在感が高まっていることがわかる。

大手総合証券5社(五大証券)は、機関投資家や外国法人など、1件あたりの取引額が大きな顧客を多く抱えている。

売上高には、会社自らが売買取引を行うトレーディング損益や引受・売出業務にかかる手数料、アセット・マネジメント、金融収益など、金額の大きな収益源も含まれる(※大和総研レポートより)。そのため、大手総合証券の売上高は大きく、順位も相対的に高くなりやすい。

一方、中小、地場の総合証券やネット証券の主な顧客は個人投資家であり、売上高の多くを手数料収入や金融収益が占める。

このように、会社の規模や形態によって収益構造が違うため、ネット証券が売上高のランキングで上位に食い込むのはなかなか難しい。

しかし、SBI証券や楽天証券は、顧客(口座数)の多さや、収益構造の多角化などによって売上を伸ばし、五大証券に次ぐ第6位、第7位に付けている。

ネット証券は、売上高(事業規模)では五大証券の背中はまだ遠い。しかし、SBI証券、楽天証券を筆頭に、売上高を伸ばしており、口座数、売上高ともに業界内での存在感は着実に高まっている。

インターネット専業証券会社の誕生は1990年代後半であり、歴史はまだ30年足らずです。創業から100年近い総合証券もある中、ネット証券3社が売上高ランキングのTOP10にランクインした今回の結果は、インターネット取引の普及や、ネット証券の成長の早さを示すものといえるでしょう。

竹国弘城(ファイナンシャル・プランナー)

売上高1位は野村證券で約7,238億円

野村證券は、口座数では2020年にSBI証券、2021年に楽天証券と相次いで抜かれ、トップの座を奪われて久しい。しかし、売上高(純営業収益)では第2位のみずほ証券、第3位の大和証券に倍近い差をつけ、圧倒的な第1位だ。

リテール(個人顧客)部門では、ネット証券に新規顧客の獲得で後れをとる中で、対面営業の強みを活かし、従来の証券仲介業(取引手数料型ビジネス)から資産コンサルティング業(ストック型ビジネス※)への転換を推し進めている。

野村證券に限らず、今後対面型の総合証券がリテール部門での地位を保つためには、主要顧客である富裕層に対して、いかに付加価値の高いサービスを提供できるかが鍵となるだろう。

これまではお客様からお預かりする金融資産の運用パフォーマンスの向上に重点を置いてビジネスを展開してきたが、お客様のライフプランや想い、目的をヒアリングし、お客様一人ひとりの資産の悩みや課題にお応えする「資産コンサルティング業」への進化を私たちの目指すべき姿として体制を急速に整えている。

出典:日本経済新聞「NIKKEI 100年の資産形成リレーインタビュー 資産形成の潮流を語る」

このような中、野村證券は相次ぐ不祥事に揺れている。

2021年に発生した国債の先物取引における相場操縦事案では、2024年10月に金融庁から2,176万円の課徴金納付命令を受けた。

出典:野村證券

2024年7月には、当時社員だった男(現在は懲戒解雇)が顧客から現金を奪い、自宅に放火するという前代未聞の事件を起こし、同年に逮捕・起訴された。

出典:朝日新聞

これらの不祥事は、顧客に寄り添うコンサルティングを目指す中で、顧客の信頼を大きく損ない、その根幹をも揺るがす事態だ。

野村證券はすでに対応策を構築・実施しているが、失った信頼を取り戻すのは容易ではないだろう。

野村證券では、これまで法人や大口顧客向けに実践されてきたコンサルティング・ビジネスのノウハウをダウンサイジングし、個人投資家向けにサービスを提供することでネット証券との差別化を図っています。

今回の不祥事はこれに水を差しかねない重大な事態であり、ビジネスモデル以前に企業としての姿勢が問われる問題といえるでしょう。この問題をきっかけとして、競争の激しい個人向けビジネスの縮小、撤退へ向かう可能性もあります。

竹国弘城(ファイナンシャル・プランナー)

売上高3位は大和証券で3,401億円

大和証券は野村證券同様、リテール部門の収益拡大に向けて、資産管理型ビジネスモデルへの転換を進めている。

富裕層向け「ウェルスマネジメント部門」は、2024年度+ 21.8%の大幅増益を達成。総資産コンサルティングの着実な浸透によって顧客ニーズに沿ったポートフォリオ提案が進展。資産導入額は1兆5,733億円、株式投信の順増額は4,785億円となり過去最高を記録している。

売上高ランキングでは第2位に付ける大和証券ですが、ここ数年の業績は好調とはいえませんでした。ビジネスモデル転換による効果は、2022年度から業績にも表れ始め、さらなる収益の拡大が見込まれます。

竹国弘城(ファイナンシャル・プランナー)

売上高2位はみずほ証券で3,457億円

売上高3位には、SMBC日興証券がランクインし、メガバンク系総合証券でトップになった。

旧4大証券の一角であった日興コーディアル証券から引き継いだ個人の顧客基盤と、三井住友フィナンシャルグループが抱える法人・個人の厚い顧客基盤が強みだ。

三井住友銀行との「銀証連携」による貯蓄から資産形成の推進(預かり資産・収益の拡大)、米国総合証券Jefferiesとの資本・業務提携(大型・グローバル案件の獲得)など、ここからもう一段の伸び代が期待できます。

竹国弘城(ファイナンシャル・プランナー)

時価総額ランキングTOP10!市場価値が高いのは?

時価総額ランキングでは、株式市場に上場している証券会社(※)を対象に、時価総額が大きい順に並べた。

その結果、野村ホールディングス(野村證券)が第1位、大和証券グループ本社(大和証券)が第2位となった。

※持株会社(ホールディングス)の場合、証券会社が中核会社(業種別分類が証券業)である上場企業のみをランキングの対象とし、銀行などが中核会社である持株会社は除外した(メガバンク系証券会社の持株会社3社は参考として掲載)

時価総額は「株価×発行済株式数」で算出され、会社の実績または成長性、株主還元、配当政策など、投資家による会社の評価が反映される。

| 順位 | 銘柄名<証券コード>(証券会社名) | 時価総額 |

|---|---|---|

| 1位 | 野村ホールディングス<8604> (野村證券) |

約4兆1,158億円 |

| 2位 | SBIホールディングス<8473> (SBI証券) |

約2兆2,300億円 |

| 3位 | 大和証券グループ本社<8601> (大和証券・大和コネクト証券) |

約2兆1,508億円 |

| 4位 | 松井証券<8628> (松井証券) |

約2,217億円 |

| 5位 | マネックスグループ<8698> (マネックス証券) |

約1,854億円 |

| 6位 | 東海東京フィナンシャル・ ホールディングス<8626> (東海東京証券) |

約1,790億円 |

| 7位 | 岡三証券グループ<8609> (岡三証券) |

約1,739億円 |

| 8位 | GMOフィナンシャルホールディングス<7177> (GMOクリック証券) |

約1,067億円 |

| 9位 | 丸三証券<8613> (丸三証券) |

約684億円 |

| 10位 | アイザワ証券グループ<8708> (アイザワ証券) |

約553億円 |

| 参考 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ<8306> (三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJ eスマート証券) |

約29兆5,862億円 |

| 参考 | 三井住友フィナンシャルグループ<8316> (SMBC日興証券) |

約19兆4,452億円 |

| 参考 | みずほフィナンシャルグループ<8411> (みずほ証券) |

約14兆1,921億円 |

野村ホールディングス(野村證券)と大和証券グループ本社(大和証券、大和コネクト証券)は、上場会社として長い歴史がある。いずれも強固な顧客基盤と高い収益力、幅広い金融分野でグローバルに事業を展開していることなどから、株式市場での評価も高い。

ネット証券最大手のSBI証券やSBIネオトレード証券を傘下に持つSBIホールディングスは、大和証券グループ本社を上回る第2位につけ、第4位にマネックスグループ(マネックス証券)、第5位には松井証券と大手ネット証券が上位に並ぶ。

ネット証券は、上場会社としては新興勢力ながら株式市場でも存在感を示している。

時価総額1位は野村ホールディングス/野村證券(約4兆1,158億円)

時価総額ランキング第1位は、野村證券を傘下に持つ野村ホールディングス<8604>だ。2025年12月30日終値ベースの時価総額は約4兆1,158億円であり、業界内での圧倒的な地位と収益力を反映した結果となった。

しかし、野村證券が築き上げてきた地位も安泰ではない。リテール(個人営業)部門では、ネット証券の台頭や顧客の高齢化などによって収益が低下し、従来型のビジネスモデルは転換点を迎えている。相次いだ不祥事も暗い影を落とす。

このようななかで、野村證券では顧客のニーズに的確に対応する資産コンサルティング業に注力し、ネット証券と差別化を図っている。

あわせてインベストメント・マネジメント/バンキング事業の強化や店舗の統廃合による効率化も進める。不祥事により失った信頼の回復も急務だ。

安さを売りにするネット証券が台頭するなか、野村ホールディングス(野村證券)が現在の地位を維持し、より高めていくためには、強みをさらに伸ばしていくことがポイントになるでしょう。

具体的には、インベストメント・マネジメント部門やホールセール部門など、法人、機関投資家向けのビジネスや、個々のニーズに対応する資産コンサルティング業などがそれにあたります。

竹国弘城(ファイナンシャル・プランナー)

時価総額2位はSBIホールディングス(約2兆2,300億円)

時価総額ランキング第2位には、SBI証券を中心に銀行、保険など幅広く金融事業を展開するSBIホールディングス<8473>がつけた。2025年12月30日終値ベースの時価総額は約2兆2,300億円だ。

SBIグループでは、顧客の利益や利便性を高めるサービスの提供を通じて既存の金融のあり方に変革をもたらすことを経営理念として掲げている。

SBI証券は、この理念のもと業界のコストリーダーとして取引コストの無料化、引き下げを推進し、結果として口座数や売上高(純営業収益)を大きく伸ばしてきた。

SBIグループでは、証券、銀行、保険を中心としたグループ内企業の連携、地方銀行との連携も積極的に進めており、それぞれの強みを活かした相乗効果(シナジー)によって企業価値の向上を目指している。

SBI証券を含むSBIグループは、証券だけでなく金融業界全体を変革し、リードしていく存在として期待されています。企業としてのさらなる成長も期待でき、時価総額で野村や大和を抜く日も近いかもしれません。

竹国弘城(ファイナンシャル・プランナー)

時価総額3位は大和証券グループ本社(大和証券・大和コネクト証券)

時価総額ランキング第3位は、大和証券や大和コネクト証券を傘下に持つ大和証券グループ本社<8601>で、2025年12月30日終値ベースの時価総額は約2兆1,508億円だ。

大和証券グループは、野村グループとともに日本を代表する証券グループであり、順当な結果といえる。

大和証券は、1902年の創業から120年を超える歴史を持つ証券会社だ。国内に182店舗、世界22ヵ国・地域に拠点を置き、グローバルにビジネスを展開している(2025年3月末現在)。

大和証券では顧客が持つ資産全体を分析し、資産運用により利益を得る「資産管理型ビジネスモデル」への転換を進めており、成果をあげています。

竹国弘城(ファイナンシャル・プランナー)

預かり資産ランキングTOP10!企業規模が大きいのは?

顧客預かり資産ランキングは、顧客に富裕層を多く抱える五大総合証券が第1位から第5位までを占め、圧倒的な強さを見せた。

一方でSBI証券、楽天証券、マネックス証券のネット証券3社もTOP10に入っており、顧客預かり資産でもネット証券の台頭がうかがえる。

顧客預かり資産とは、顧客が証券会社に預けている株式や債券、投資信託など金融商品や現金などの資産のことだ。総額は、その証券会社の顧客の資産規模を示す指標になる。

| 順位 | 社名 | 顧客預かり資産 |

|---|---|---|

| 1位 | 野村證券 | 約162.3兆円 |

| 2位 | 大和証券 | 約100.7兆円 ※1 |

| 3位 | SMBC日興証券 | 約88.7兆円 |

| 4位 | みずほ証券 | 約67.4兆円 |

| 5位 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 約59.9兆円 |

| 6位 | SBI証券 | 約56.9兆円 ※1 |

| 7位 | 楽天証券 | 約44.1兆円 ※2 |

| 8位 | マネックス証券 | 約10.0兆円 |

| 9位 | 東海東京証券 | 約9.2兆円 |

| 10位 | 岡三証券 | 約8.2兆円 ※3 |

※1:SBIネオトレード証券およびFOLIOの預かり資産残高、SBIハイブリッド預金およびSBIハイパー預金の残高を含む

※2:楽天銀行との口座連携サービス(マネーブリッジ)において、自動入出金(スイープ)を設定している顧客の楽天銀行普通預金残高も含む

※3:岡三オンライン証券を含む岡三証券単体の預かり資産、グループ全社の預かり資産は約9.3兆円

預かり資産1位は野村證券!2位以下に大差をつける約162兆円

野村證券の顧客預かり資産は約162.3兆円で、2位以下に大差をつけて第1位となった(2025年12月末現在)。これは国の一般会計予算(2026年度予算案:約122.3兆円)を上回る規模だ。

野村證券の口座数は約600万口座で、1,500万口座を超えるSBI証券や1,300万口座を超える楽天証券の半数以下に留まる。

しかし、預かり資産ではSBI証券(約56.9兆円)や楽天証券(約44.1兆円)に大差をつけている(2025年12月末現在)。

これは野村證券が金融資産1億円以上の富裕層を顧客に多く抱えていることが主な要因だ。この傾向は野村證券に限らず、総合証券に共通していえる。

ネット証券は、若年層を中心とした比較的運用資産の少ない利用者が多く、口座数に対して預かり資産は少ない。

| 顧客預かり資産 | 口座数 | 1口座あたり預かり資産 (概算) |

|

|---|---|---|---|

|

約162.3兆円 | 約600万口座 | 約2,705万円 |

|

約39.6兆円 | 約1,256万口座 | 約315万円 |

※SBI証券は単体での口座数を公表していないため楽天証券と比較、楽天証券の口座数には残高のない口座も含まれる(野村證券の口座数は残高あり口座のみ)ため、実際の楽天証券の1口座あたり預かり残高は上記よりも大きい

1口座あたりの預かり資産を比較すると、野村證券の約2,705万円に対し、楽天証券は約315万円と大きな開きがある。

預かり資産2位は約101兆円の大和証券

預かり資産の第2位は、大和証券で100.7兆円だ。第1位の野村證券と大和証券は、ビジネスモデルが近く、口座数の差が預かり資産の差となっていると考えられる。

| 顧客預かり資産 | 口座数 | 1口座あたり預かり資産 | |

|---|---|---|---|

|

約162.3兆円 | 約600万口座 | 約2,705万円 |

|

約100.7兆円 | 約323万口座 | 約3,118万円 |

1口座あたりの預かり資産を比較すると、野村證券が約2,705万円、大和証券が約3,118万円であり、おおむね近い水準といえる。

預かり資産3位は約89兆円のSMBC日興証券

第3位はSMBC日興証券で、顧客預かり資産は80.4兆円だ。第5位までをメガバンク系総合証券が占める中で、SMBC日興証券が頭一つ抜けている。

| 顧客預かり資産 | 口座数 | 1口座あたり預かり資産 | |

|---|---|---|---|

|

約88.7兆円 | 約402.2万口座 | 約2,205万円 |

| みずほ証券 | 約67.4兆円 | 約172.6万口座 | 約3,905万円 |

| 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 |

約59.9兆円 | 約104.8万口座 | 約5,716万円 |

1口座あたりの預かり資産で比較すると、順位は逆転し、メガバンク系総合証券のなかでSMBC日興証券(約2,205万円)が最も少なく、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(約5,716万円)が最も多い。

三菱UFJフィナンシャル・グループには、三菱UFJモルガン・スタンレー証券のほか、三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)があります。運用資産の比較的多い富裕層は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、運用資産の比較的少ないマス層は三菱UFJ eスマート証券という住み分けができているのではないかと推察されます。

竹国弘城(ファイナンシャル・プランナー)

店舗数ランキングTOP10!相談しやすい対面証券は?

五大証券では、大和証券が第2位、野村證券が第3位、SMBC日興証券が第4位、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が第7位になった。

店舗数TOP10にはそのほか、準大手証券の東海東京証券、岡三証券が入り、歴史が長く実績もある、いちよし証券、アイザワ証券、東洋証券も名を連ねる。

担当者による対面営業を基本としている証券会社の拠点となるのが店舗である。

インターネット取引が普及した現在では、対面営業主体の証券会社でも店舗の統廃合を進めているが、対面取引を希望する顧客へのきめ細かなコンサルティングサービスを重視する会社では今も多くの店舗を配置している。

なお、店舗をグループ内の銀行、証券、信託の要として活用するみずほ証券などは、店舗数が他社より多く、ランキングも上位になっている。

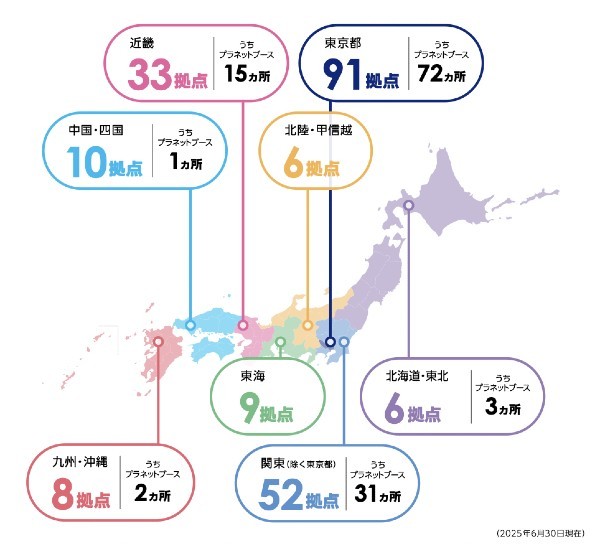

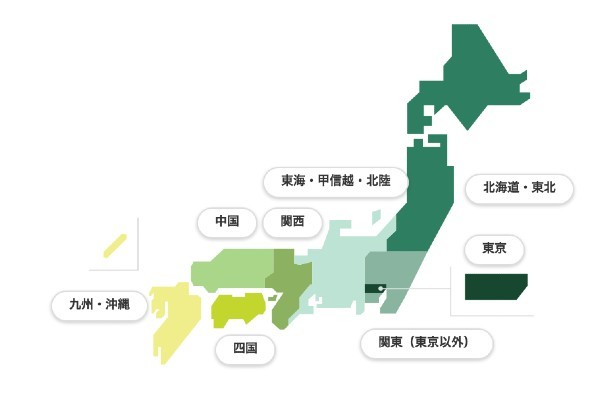

店舗数1位はみずほ証券(209店舗)

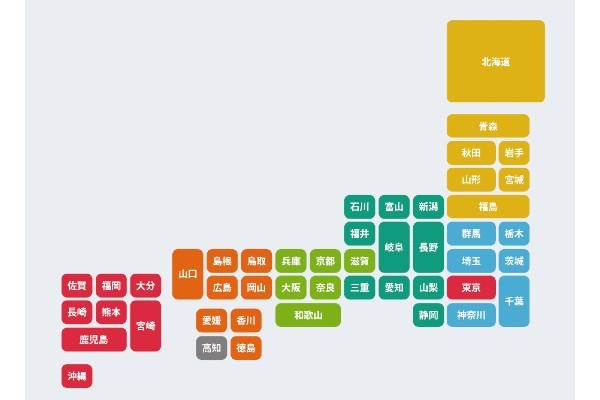

みずほ証券の特徴は、多店舗展開だ。都内を中心に40都道府県※に209拠点を構え、拠点数は業界トップを誇る(2025年12月末現在)。

※店舗(拠点)のない県は、青森県、山形県、鳥取県、山口県、高知県、大分県、沖縄県の7県

みずほ証券では従来型の「支店」のほか、みずほ銀行の支店ロビー内に「プラネットブース」という名称で証券の店舗を設け、フルラインの証券サービスを提供している。

従来型の支店もプラネットブースも、証券、銀行、信託など、総合金融コンサルティングをワンストップで実現するための小規模対面店舗であり、来店客の利便性に配慮したサービスを提供している点は共通だ。

みずほ証券は、従来型の支店を廃止してプラネットブースへ転換することで、顧客の利便性を維持しながら効率化を進めている。

地方の支店を軽量化する一方で、都市部の人員を増やして富裕層向けサービスを強化する。

オンライン取引が普及した現在でも、対面で相談や手続きができる店舗のニーズは根強くあります。みずほ証券は身近な銀行などに併設された店舗(プラネットブース)も多く、気軽に来店、相談しやすい点が強みといえるでしょう。ただし、店舗は都市部に集中しているため、お住まいの地域によっては利用しにくいかもしれません。

竹国弘城(ファイナンシャル・プランナー)

店舗数2位は大和証券(181店舗)

ランキング第2位の大和証券は、高知県を除く46都道府県に181店舗を展開している(2025年12月現在)。全国に広がるネットワークと、営業担当者によるきめ細かなサービスが魅力だ。

大和証券には1,570名のCFP認定者が在籍しており、国内金融機関でNo.1を誇る(2024年3月末時点)。

CFPはファイナンシャルプランナーの最上級資格であり、資産運用はもちろん、相続や贈与、不動産などに関する高度な知識と実務経験に基づいて、アドバイスが期待できる。

店舗での相談は事前予約制であり、専属担当者が来店客に対応する。現在は、オンライン相談も受け付けているので、必要に応じて、対面・オンライン相談を使い分けるとよいだろう。

店舗数3位はSMBC日興証券(105店舗)

店舗数で第3位となったのは、島根県を除く46都道府県に105店舗を展開するSMBC日興証券だ(2025年12月31日現在)。

SMBC日興証券では、豊富な経験と知見を持った担当者が一人ひとりに寄り添い、総合証券ならではの商品やサービスで資産形成や資産管理をサポートする。

証券、銀行、リースなど幅広い事業を展開するSMBCグループの一員としての強みを活かしたサービスを受けられるのも魅力だ。

第4位の野村證券は、ここ数年で店舗の統廃合を急ピッチで進めたことで、2019年3月の156店舗から104店舗まで大きく減少しています。

なお、SMBC日興証券は2026年3月2日に2店舗を統合・廃止するため、店舗数は再び野村證券に逆転される見通しです。

証券会社の動向【2026年最新版】

2024年にスタートした新NISAは、利用者を着実に増やし、2025年6月末現在で約2,696万口座に達している。

出典:金融庁「NISA口座の利用状況調査(令和7年6月末時点)」

新NISAの制度の概要は次の通りだ。

| 旧NISA(~2023年) | 新しいNISA(2024年~) | |||

|---|---|---|---|---|

| 一般NISA | つみたてNISA | 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |

| 対象者 | 日本に住む、満18歳以上の個人 | 日本に住む、満18歳以上の個人 | ||

| 各制度の 変更・併用 |

どちらか一方を選択(年単位で変更も可能) | 併用可能 | ||

| 年間投資 上限額 |

120万円 | 40万円 (月3万3,333円まで) |

240万円 | 120万円 (月10万円まで) |

| 非課税 保有限度額 |

600万円 | 800万円 | 1,800万円 (うち成長投資枠は1,200万円まで) ※簿価残高方式で管理 (非課税投資枠の再利用が可能) |

|

| 非課税期間 | 最長5年間 | 最長20年間 | 無期限 | 無期限 |

| 購入方法 | 一括投資、 つみたて投資 |

つみたて投資 | 一括投資、 つみたて投資 |

つみたて投資 |

| 費用 | 購入時手数料 運用管理費用など |

購入時手数料はゼロ 運用管理費用は 一定水準以下 |

購入時手数料 運用管理費用など |

購入時手数料はゼロ 運用管理費用は 一定水準以下 |

| 資金の 引き出し |

保有商品の売却によりいつでも可能 (商品によって引き出しにかかる 日数は異なる) |

保有商品の売却によりいつでも可能 (商品によって引き出しにかかる 日数は異なる) |

||

| 非課税対象 | 値上がり益(譲渡益)、配当金・分配金 | 値上がり益(譲渡益)、配当金・分配金 | ||

| 金融機関変更 | 年単位で可能 | 年単位で可能 | ||

| ロールオーバー (※1) |

可 | 不可 | 非課税期間の無制限化により不要(※2) | |

※2:旧一般NISA口座で保有している商品は成長投資枠にロールオーバーできない

※3:次のすべての条件を満たすファンドが対象

①信託期間が20年以上または無期限であること

②一定のデリバティブ取引が用いられていないこと

③毎月分配型でないこと

新NISA制度スタートも追い風となり、若年層の資産形成に対する関心は高まっています。

竹国弘城(ファイナンシャル・プランナー)

また、手数料競争の激化により、他社との提携の動きや、総合証券を中心とした資産コンサルティング・管理型ビジネスモデルへの転換の動きも活発になっている。

2026年に知っておきたい証券会社の3つの動向について詳しくみていこう。

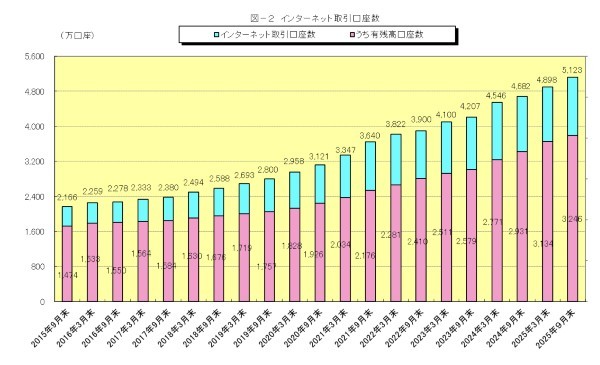

ネット取引口座の増加が続く

新NISA制度開始以降、ネット証券や総合証券のインターネット取引口座の増加が続いている。

2025年12月現在のインターネット取引口座数は約5,123万口座であり、2024年9月末からの1年間で約441万口座(約8.6%)増加している。

インターネット取引口座数はこの10年間で倍増しており、個人投資家の取引ではネット取引が主流になっている。

2024年の新NISA開始により、口座数の増加はさらに加速した。

新NISA制度がスタートした2024年1月には、主要ネット証券の口座数が前年12月末比で約90万口座増加した。

ネット証券最大手のSBI証券を中心とするSBIホールディングスでは約28万口座増加し、月間ベースの新規口座開設数は過去最高を更新している。

出典:Bloomberg

総合口座数で業界トップのSBI証券(※)では、新制度開始からわずか3ヶ月間でNISA口座開設件数が80万口座を突破した。

総合証券口座数でも、1,200万口座から1,300口座までの100万口座増加を5ヶ月あまりで達成している。

NISA口座数で業界トップを誇るのは楽天証券だ。2024年12月にはNISA口座数が600万口座を突破し、NISA利用者の約4人に1人が楽天証券を利用している(2024年9月末時点)。

他社との提携強化

競争が激化する中で、証券会社が他社との提携を強化する動きも増えている。

メガバンクグループとネット証券の提携

ネット証券大手3社は、それぞれメガバンクを中心とする総合金融グループから出資を受けている。

| メガバンクグループ | ネット証券 | 持株比率 |

|---|---|---|

| 三井住友フィナンシャルグループ | SBI証券 (SBIホールディングス) |

8.17% |

| みずほフィナンシャルグループ | 楽天証券 | 49.0% |

| 三菱UFJ銀行 (三菱UFJ フィナンシャルグループ) | 三菱UFJ eスマート証券 (旧auカブコム証券) |

100% |

三井住友フィナンシャルグループ(SMBC)は、2022年7月にネット証券最大手SBI証券の親会社であるSBIホールディングスに約10%(2025年12月末時点の持株比率は8.17%)を出資し、筆頭株主になった。

みずほフィナンシャルグループも、2022年10月に証券子会社であるみずほ証券を通じて楽天証券に約20%を出資した。2023年12月には追加出資を行い、持株比率は49%に達している。

三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)は、KDDIと共同出資するネット証券、三菱UFJ eスマート証券を傘下に持つ。

三菱UFJ eスマート証券は2025年1月末、三菱UFJフィナンシャル・グループ傘下の三菱UFJ銀行の100%子会社となり、MUFGとの結びつきがさらに強化された。

メガバンクグループがネット証券と提携する狙いは、若年層顧客の取り込みによる収益拡大や、デジタル金融サービスの推進にある。

ネット証券にとっても、メガバンクグループが持つ豊富な金融商品や強固な顧客基盤、対面サービスなどは魅力だ。

三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループ、三菱UFJフィナンシャル・グループの3大メガバンクグループは、いずれも総合証券の証券子会社を持つ。

しかし顧客は、富裕層や法人が中心であり、既存顧客の高齢化や新規顧客の獲得に課題を抱える。ネット証券との提携は、その打開策として期待されるものだ。

個人金融資産の大部分を保有するのは富裕層や高齢者であり、証券ビジネスとしては、運用資産の少ない若年層を相手にしても、短期的には収益につながりにくい面があります。しかし、将来的に資産は高齢者から若い世代へ移転していくため、若年層を取り込み、顧客基盤を拡大しておくことが、長期的には収益につながっていくと期待されます。

竹国弘城(ファイナンシャル・プランナー)

他業種や地銀との連携

メガバンクグループのほか、他業種や地銀と連携する動きもある。

マネックス証券を傘下に持つマネックスグループは、2023年10月にNTTドコモと資本業務提携を行った。

これにより、マネックス証券はドコモ経済圏(dポイント)の仲間入りを果たし、三井住友経済圏(Vポイント)のSBI証券、楽天経済圏(楽天ポイント)の楽天証券、au経済圏(Pontaポイント)の三菱UFJ eスマート証券に追随する。

野村證券は、支店を廃止する地域で展開する地銀と提携し、野村證券からの出向者と提携銀行の行員が証券サービスを提供する。

統廃合による効率化を進めながら、すべての都道府県で対面によるサービスを受けられる体制を維持するための施策だ。

| 地域 | 提携銀行 | コンサルティングプラザ拠点数 |

|---|---|---|

| 島根県・鳥取県 | 山陰合同銀行 | 9店舗 |

| 徳島県 | 阿波銀行 | 4店舗 |

| 大分県 | 大分銀行 | 5店舗 |

| 福井県 | 福井銀行 | 4店舗 |

| 福島県 | 東邦銀行 | 6店舗 |

総合証券はビジネスモデルを転換

インターネット取引の普及によって手数料競争が激化し、総合証券は従来型のビジネスモデルからの転換を迫られている。

総合証券各社は、一人ひとりの資産の悩みや課題に対応し解決する、資産コンサルティング、資産管理型のビジネスモデルへの転換を進め、台頭するネット証券との差別化を図り、収益の改善、向上をめざす。

従来の手数料型ビジネスから、顧客の資産の増加に応じて報酬を受け取るストック型ビジネスへの転換が急務だ。

自分で考え、より低コストでの取引を望む人には、インターネット取引専用口座(コース)を設ける。対面での取引を望む人には、これまで主に富裕層に提供してきたような、より高いレベルのコンサルティングサービスを提供する。このように総合証券も時代のニーズにあわて変化しています。

竹国弘城(ファイナンシャル・プランナー)

外資系新興ネット証券の台頭

近年、日本の証券市場では、ウィブル証券(Webull)をはじめとする外資系新興ネット証券が注目を集めている。これらの証券会社は、従来の国内ネット証券とは異なる切り口でサービスを展開し、特に若年層やアクティブトレーダーから支持を得ている。

評価されている要因の一つが、米国市場で培われた高機能な取引アプリだ。ウィブル証券は、テクニカル指標や分析チャートを直感的に操作できるUIを備えており、スマートフォンを中心に投資判断を行うユーザーのニーズに応えている。時間を問わず注文できる点もメリットだ。

米国株取引の手数料は、国内大手ネット証券と比べても低めに設定されており、コストを抑えて取引したい投資家にとって有力な選択肢となっている。

SBI証券や楽天証券は、ポイント還元や経済圏との連携を強みに利用者を増やしてきた。一方で、ウィブル証券のように取引ツールや操作性を重視する外資系ネット証券も選択肢として広がり、日本の個人投資家は自分の投資スタイルに合わせて証券会社を選びやすくなっている。

よくあるQ&A

第2位:BofA証券 2,035万円(n=33)

第3位:JPモルガン証券 1,890万円(n=45)

第4位:ゴールドマン・サックス証券 1,805万円(n=64)

第5位:UBS証券 1,723万円(n=32)

第2位:三菱UFJモルガン・スタンレー証券 782万円(n=457)

第3位:みずほ証券 745万円(n=599)

第4位:SMBC日興証券 715万円(n=853)

第5位:SBI証券 695万円(n=46)

出典:OpenWork(2025年1月23日時点)

年収データ、およびランキングはOpenWorkに投稿された情報をもとにしたもので、全社員を対象にした公式なデータではないため、あくまで参考としてほしい。

第1位:野村證券 7,238億円(単体)

第2位:大和証券 3,739億円(単体)

第3位:SMBC日興証券 3,483億円(単体)

第4位:みずほ証券 3,471億円(単体)

第5位:三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3,076億円(単体)

| 口座数 | SBI証券(SBIグループ) 楽天証券 野村證券 |

|---|---|

| 売上高(純営業利益) | 野村證券 大和証券 SMBC日興証券 |

| 時価総額 | 野村證券(野村HD) SBI証券(SBIホールディングス) 大和証券(大和証券グループ本社) |

| 顧客預かり資産 | 野村證券 大和証券 SMBC日興証券 |

| 国内店舗数 | みずほ証券 大和証券 SMBC日興証券 |

また、ネット証券の中で口座数や顧客預かり資産の多い、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券、松井証券の5社は、一般に「主要ネット証券」と呼ばれる。

営業部門であれば、在学中にファイナンシャル・プランナー(FP)などの資格を取得しておくと採用試験でアピール材料になり、実際の仕事にも役立つ。

より多くの方がお金について自ら考え行動できるよう、家計改善や住宅購入、資産形成、相続など、お金に関するコンサルティング、大手金融機関や各種メディアでの執筆・監修を行う。RAPPORT Consulting Office代表。

■保有資格

1級ファイナンシャルプランニング技能士

CFP®︎

一種証券外務員

サウナ・スパプロフェッショナル

【関連記事】

・初心者向けネット証券ランキング

・ネット証券NISA口座ランキングTOP10!

・つみたてNISA(積立NISA)の口座ランキングTOP10

・日本の証券会社ランキングTOP10 売上高1位は?

・スマホ証券おすすめ6社を比較!ネット証券との違いや手数料など>

・楽天証券のメリットとデメリット SBI証券と比較