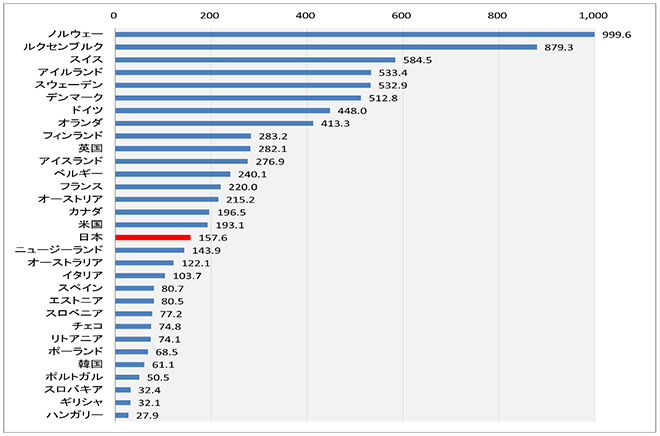

また、上位のランキングは図3の通りである(同上)。また、国民負担額では図4のようになっている。単位はドルだが、31カ国からのODAが途上国に出されているのである。

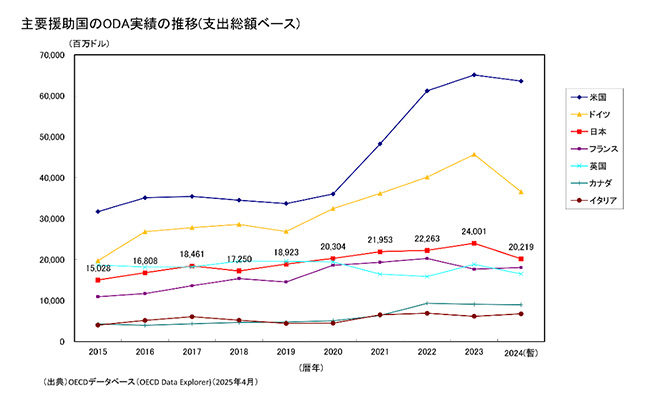

図3 援助国のODA実績の推移(支出総額ベース)

図4 DACメンバー(EU除く)における政府開発援助実績の国民1人当たりの負担額(2023年)

アメリカやオーストラリアを除く31カ国の大半が少子化によって人口減少に直面しているのだから、地球全体での出生率の低下が特効薬だとは思われない。世界的にみれば高齢化率が高まり、社会保障財源確保の選択肢が優先されて、ODA総額は減少する一途をたどるはずである。それぞれの国が置かれた立場を考慮したうえでの「未来シナリオ」を作成して、人口政策や家族計画の実践しかとる道はないであろう。

国際協調の道筋が示されないまま、人口減少と高齢化に直面する先進国の経済的停滞により、ODA総額の伸びはもはや期待できない時代になっていると思われる。

経済の成熟化とは何か広井は「地域分散・成熟シナリオ」(シナリオ1)を高く評価して、「地球上の各地域が分散しつつ一定の自律的均衡や環境保全そして平和と安寧を実現していくような姿」(同上:6)として、「地球社会の未来像」を描いた。

私もまた「シナリオ1」が理念レベルでは一番優れていると感じるが、「成熟化」を前提とした「地産地消」ではどの程度のCO2の排出量が好ましいか。あるいは「脱成長」した先進国のCO2の排出量の制限や、先進国へ追いつくために途上国のCO2排出量増大への基準が示せるのかといえばそれはかなり困難だと感じる。

さらに「グリーン成長」や「脱成長」そして「定常型社会」でも、経済成長しない政策を続けるだけでは、その維持すらも不可能になってくるという現実も想定される。

万人のための地球「シナリオ1」の視点は正しいが、そこでは人類の宿痾としてのAgesim(年齢差別)、Racism(人種差別)、Sexism(性差別)への正しい認識と解決への絶え間ない努力が求められる。そのきっかけの一つが貧困からの脱出である。そのためにもdegrowthやdécroissanceを「脱成長」ではなく「非成長」「衰退」「衰微」と正しく訳すことである。