その意味で、「シナリオ2」を評価する理由とされた「先進国・途上国ともに経済発展が持続するとともに、地球全体のCO2排出も減少」などはありえないと考えられる。かりに地球上全体で経済発展が持続するのであれば、自然法則として地球全体のCO2排出も必ず増大するとみておきたい。

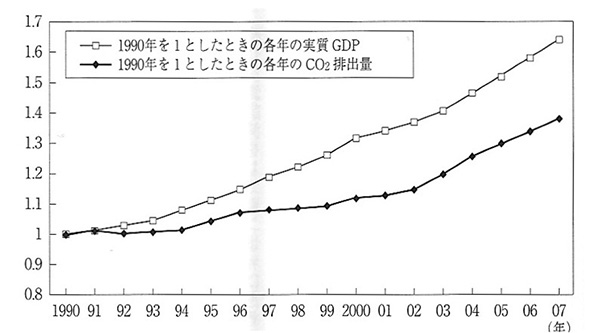

シナリオ6への批判広井は「経済成長至上主義シナリオ」(シナリオ6)への批判として、「先進国・途上国ともに高い経済成長を果たすが、地球全体のCO2排出がもっとも増加するなど環境悪化が進む」(同上:5)とした。それならば、図2のGDPと二酸化炭素の排出量間の正の相関は分かるであろう。

図2 GDPと二酸化炭素の排出量 (出典)『平成23年版 環境白書』:19 (注) 国連統計部資料及びOECDfactbookより環境省作成

図2は、1990年から2007年までの折れ線グラフであるから、高い経済成長と増大したCO2の関連は一目瞭然なのではないか。いつの時代でも両者間に正の相関があることは自明である。経済成長を目指しGDPを増やそうとすれば、必ず二酸化炭素の排出量は増大する。「シナリオ6」はまさしく図2の延長線上に存在する。

しかし、IPCCの論理やそれを受けた大手の出版社や新聞社では、途上国における石炭火力発電による経済成長政策は放置して、G7などの先進国での経済成長を止め、degrowthやdécroissanceを意味不明な「脱成長」と訳したりしてきた(金子、2023)。さらにG7などが経済成長を止めたら、途上国支援のためのODAが激減することを忘れたかのような議論が横行してきた。

「国際的な協調性」は簡単ではない「シナリオ2」では「国際的な協調性」が重要な鍵としてされてはいるが、G7では軒並み高齢化が進行しているので、今後はODAの増額よりは内政の主要分野である「社会保障」からの圧力が高まるので、ODA総額の伸びは期待できない。これで困るのはもちろん途上国であろう。