日銀の2025年1月の展望レポートでは、「女性や高齢者による労働参加の増加ペースの鈍化もあって、労働需給はマクロ的な需給ギャップ以上に引き締まっている。こうしたもと、多くの業種で企業が労働の供給制約に直面しつつある状況を踏まえると、マクロ的な需給ギャップが示唆する以上に、賃金や物価には上昇圧力がかかるとみられる」と繰り返したように、現状の労働需給を需給ギャップ「以上」と認識し、頼りにならない需給ギャップ「抜き」で賃金や物価の予想を語ろうと試みはじめた。

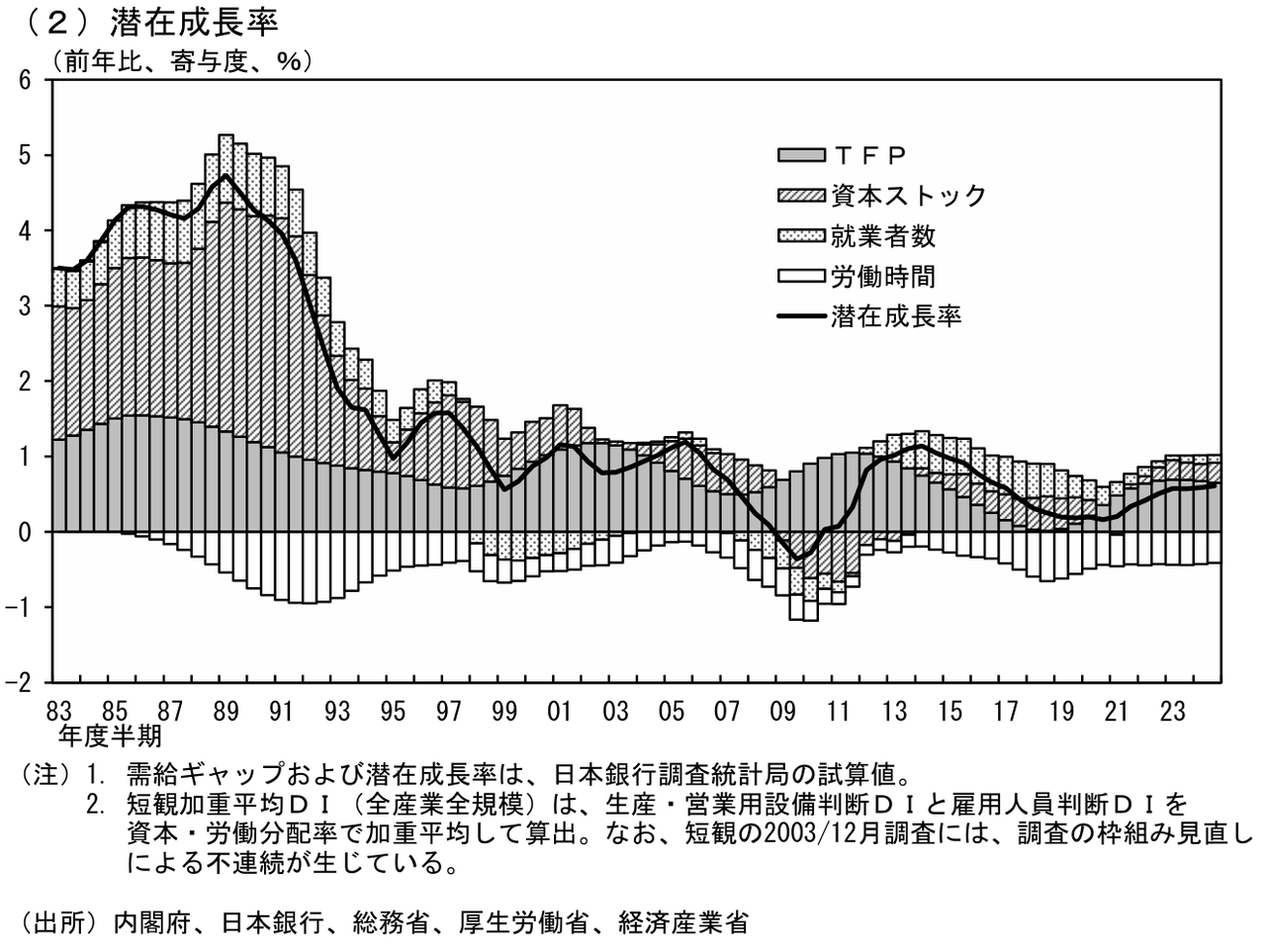

内閣府の方のロジックに従うと、需給ギャップは現実のGDPと潜在GDPの差とも表現される。潜在GDPとは「経済が持続的にインフレやデフレを起こさずに達成できる最大の生産水準」であり、「資本設備は通常の稼働率」「労働市場は自然失業率に対応する水準(完全雇用に近いが過熱していない状態)」の下で実現されるとされている。

需給ギャップのマイナス推移は現実のGDPが潜在GDPより低く、設備や労働力を十分に引き出せていないことを意味する。しかし人手不足によって制約された設備稼働率の低迷が恒常化するならば、もはやその状態が潜在GDPではないか。現実にはどうしても日本国民の頭数が足りないわけではなく、ミスマッチも激しいものになっている(ITを除いてホワイトカラーの余剰感が強い業種も多い)が、そのミスマッチの恒常化もまた、自然失業率の上昇を通じて潜在GDPを引き下げる。要するに日本の潜在GDPは少子高齢化の中で公式以上に低下しているのではないかということである。

そもそも、潜在GDPにしろ、労働市場のトレンドにしろ、「経済指標に長期的なトレンドを引く」作業は困難というか、結局のところエイヤーであり、そんなものに頼って末期の天動説の模型の細部を継ぎ接ぎするような議論を行うよりも、「経済の温度計」と言われてきた現実の物価を直視する方が合理的ではないか。