最後にはポジティブエイジング(positive ageing)という概念も登場して、①できることは最初にやる、②暮らしをシンプルにする、③毎日を楽しむ、④コミュニケーションを保つ、が指摘されている(同上:15)。

個人の努力と社会環境の改善

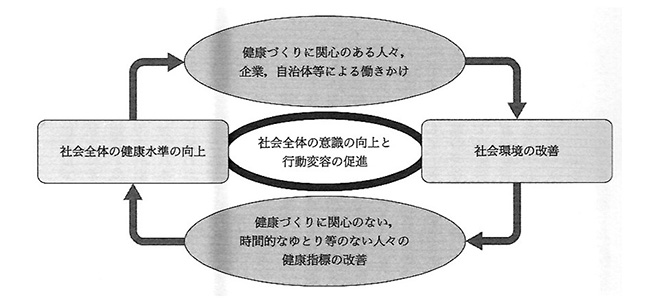

そうすると、サクセスフルエイジングでもポジティブエイジングでも構わないが、社会全体の健康水準の改善には、高齢者個人のライフスタイルの変容とともに社会システムの側の制度の見直しが合わせて求められるようになる。それが「健康日本二一」(第二次)で図3が示された理由である。

図3 良好な社会環境の構築に向けた循環 (出典)金子、2014:13.

このテーマならば、社会学からの戦略としては「高齢者の生きがい・健康づくり」に特化した方が成功するという判断のもとで、高齢者の「生きがい」調査と理論化を進めた。

神谷美恵子の「生きがい」定義

そこで生きがいの考察に移る。経験的にみても生きがいにはいろいろな要素が絡み合っているので、おそらく一元的には規定できない。

神谷が指摘するように、「生の内容がゆたかに充実している感じ」(神谷、1966:21)が生きがいの重要な側面であり、「はっきりと未来にむかう心の姿勢」(同上:25)もまた不可欠であるとだけいっておこう。

全ての世代が「生きるよろこび」をもつ

本来生きがいとは全ての世代に求められる「生きるよろこび」なのであり、したがって職業の有無や健康状態を超えて存在するはずである。子どもの生きがいはもちろん高校生・大学生の生きがいもあり、専業主婦の生きがいも中年男性の生きがいもある。

ところが、日本社会では生きがいという言葉を特に高齢者に結びつけて使うことに対して、何の違和感もない。むしろこのような問題の立て方そのものに、日本の高齢者福祉行政の特徴があったといってよい。

生きるよろこび

「高齢社会対策大綱」(2024)では、65歳以上の就業者の伸びが20年間連続していること、ならびに60歳以上のうち約9割が高齢期にも高い就業意欲をもっている(:3)。