まるで「生き生きライフ」の見本のように思われる。大正時代生まれの80歳代の方々の人生は、太平洋戦争中の貴重な経験、戦後の混乱期、子育て期間と高度成長期の一致、低成長時代などにおける試行錯誤が語られていて、それらから得られた教訓とライフスタイルはまことに魅力的であり、私たちを圧倒する迫力を持っている。

これらもまた、中野「口述の生活史」への批判を込めてインタビュー記録から作成した。

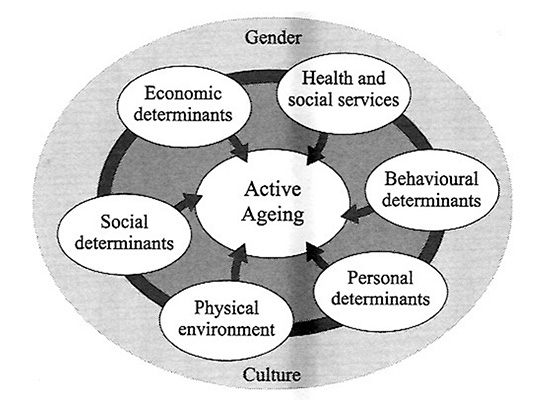

WHOのアクティブエイジングのモデル図

さて、当時は世界的にアクティブエイジング(active ageing)が模索されていたので、WHOでも図2を公表していた。

上にはジェンダー(男女)、下側にはカルチャー(文化)が置かれ、中心に位置する「アクティブエイジング」を支える要素が右回りから「健康と社会サービス」、「行動決定因」、「個人決定因」「物的環境」「社会的決定因」「経済決定因」がお互いに連結している。

図2 WHOのアクティブエイジング関連のモデル図 (出典)金子、2014:105.

置かれた家族や職場の状況や時代それに個人の健康や考え方などにより、影響するアクティブエイジング要因はもちろん異なる。図2から自分の場合を想像して、実践することが望まれている。

サクセスフルエイジング

その他、同じような内容のサクセスフルエイジング(successful ageing)概念もよく用いられた。これは、「生きがいや満足感それに幸福感(ウェルビーイング)と評価される状態」を指す概念である(金子、2014:15)。

具体的には、①家族との良好な関係、②仲間の存在、③働くこと、④外出すること、⑤得意をもつこと、⑥趣味をもつこと、⑦運動散歩、などが含まれる。

グレイスフルエイジング

また、グレイスフルエイジング(graceful ageing)を使用する研究者もいた。これには社会的有用性、②過去からの継続性、③楽しみとユーモアの才、④自助、⑤関係性の維持などがあげられ、サクセスフルエイジングはこれらの複合という認識が示されることもあった。