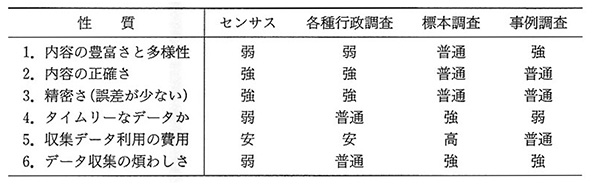

表1に見るように、調査法にはそれぞれに長所と短所があるので、テーマに応じて使い分けるしかないからである。

表1 各種調査の性質比較 (出典)金子、2014:23.

書き溜めた未発表の原稿があった

それまで10年がかりで行った高齢者関係の調査データがあり、それらを使った未発表の論文が数篇あったので、質的調査と量的調査を活かしながら、独自の事例調査としてのインタビュー記録を挿入しながら、論文の書き直しを工夫した。

「口述の生活史」だけはやらない

ただ「事例調査」の一領域に、「口述の生活史」という方法による中野卓『口述の生活史』(お茶の水書房、1977)が出版されて以来、これもまた事例調査だという賛成意見とそれを否定する意見が社会学界に共存していた。

中野の方法は、「調査者と被調査者との人間どうしの付き合いを繰り返しながら聞き取りする中で、個人が主体的に語る自己のライフヒストリー(口述の生活史)を、録音機をもちいて客観的に捉える」(中野、2003:183)ものであった。

この『口述の生活史』は対象者の生の話をそのまま録音して、テープ起こしした後で、方言もその通りに文章に再現するものとして登場した。読んでみると、「話してくださった通りの話」(中野、1977:1)が再現されただけの本だったのである。

研究とは何か

若い頃から、「あらゆる科学の究極目標ないしその目的は、その素材を、ひとつの概念体系にまで秩序づけることにあり、この概念体系の内容は、経験的規則性の観察・仮説構成および仮説の検証によって獲得され」る(ウェーバー、1904=1998:148)として、得られた素材の秩序づけ、経験的規則性の観察、仮説検証などを心がけてきた私としては、その本は全く心外な構成であった。

なぜなら、一人の対象者の語りが300頁で再現される中で、中野の文章はわずか7頁しかなく、それを研究成果とは言えないと感じたからである。