それでほぼ完成していた手持ち原稿を総点検して、目次を詳細に作り直し、データを新しい年度のものに入れ替え、1月末までに全部を書き直した。

その際に北大勤務の総決算として30年前からの高齢化研究をまとめるのだから、実証研究を標榜してきた私としては、計量的方法とインタビュー調査記録との両方を併用した「アクティブエイジング」研究に焦点を絞ることにした。加えて本書を、当時厚生労働省が推進していた「健康日本二一」(第二次プラン)にも役に立つように位置づけ直した。

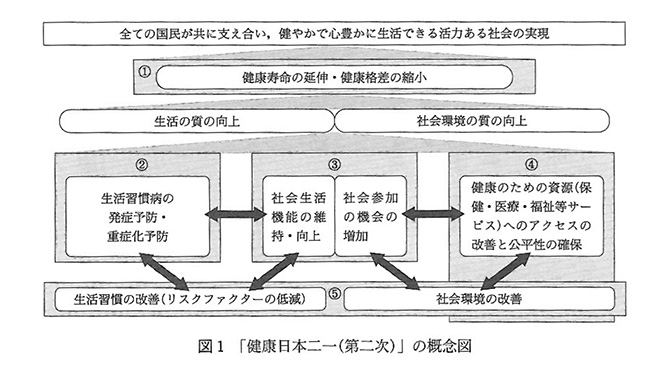

「健康日本二一」(第二次プラン)

このために医学や公衆衛生学だけではなく、「少子化する高齢社会」の「生活の質」にも直結するような

「一次予防」の重視と健康寿命の延伸、「生活の質」の向上 国民の保健医療水準の設定と健康増進事業の推進 国民の社会参加と健康へのアクセスの連結 老若男女個人の健康づくりを支援する社会環境づくり

という社会学的なテーマが浮上してきた。

文学部が受け持っている研究分野で厚生労働省の政策に関連する科目はほとんどないから、この機会を利用して、いくつかの社会調査を併用した現状分析をまとめ、そこから「健康日本二一」(第二次プラン)への政策提言に進むという7月24日に紹介した「社会診断」も合わせて試みることにした。

「健康日本二一」(第二次プラン)概念図

図1はその概念図であるが、「健やかで心豊かに生活できる活力ある社会の実現」、「生活の質の向上」、「社会参加の機会の増加」、「健康資源へのアクセス」などは立派な社会学的なテーマになると考えたので、その方向で原稿を修正した。

(出典)金子、2014:2.

4種類のデータを活用

表1は文学部や文学研究科での社会調査の講義や実習でいつも配布していた調査の比較表である。センサス(国勢調査)はもとより、厚生労働省や総務省の人口関連の統計、この連載でも繰り返し紹介してきた地方都市における住民基本台帳から500人のランダムサンプリングをして、調査票を作成し、学生・院生による訪問面接調査を実施して、調査結果の計量分析を行うという計量的「標本調査」による成果、そして質的調査と称される対象者の個人的インタビューによる事例調査も使おうと決心した。