たとえば、「発展」(development)は基本的には「拡大」と同時に「質的向上」も含む概念であり、それには「成長」(growth)としての人口数や経済規模などの量的側面だけに止まらず、異質性の増大や複雑性の強化などの質的側面も並行する。「進歩」(progress)は前進することだが、「改善」(improvement)の側面も「発展」の側面もともに含むものである。

実証編のテーマ

このような前半の理論編を用意して、後半の実証編では、第5章「高齢社会の医療費問題と介護福祉」、第6章「少子社会の現状と児童虐待問題」、第7章「災害からの復興と環境研究」を取り上げた。

各章とも実証的な現状分析結果からその社会診断を試み、将来に向けての「処方箋」づくりを試みた。しかも第5章は2014年に『日本のアクティブエイジング』(北海道大学出版会)、第6章は2020年に『「抜け殻家族」が生む児童虐待』(ミネルヴァ書房)、第7章は2023年に『社会資本主義』(ミネルヴァ書房)の第Ⅲ部「脱炭素社会と地方創生」(pp.237-337)で詳論できた。

社会の存続が最優先

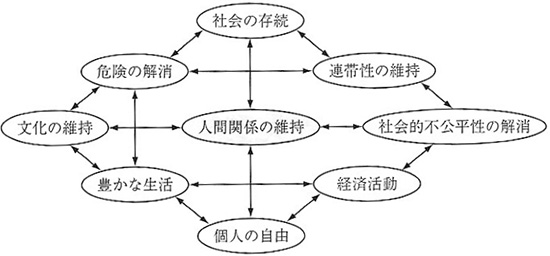

本書では、全体像としては図2「社会の存続と人間関係の維持」を用意して、タテの線「社会の存続-人間関係の維持-個人の自由」のバランスを取りながら、危険の解消、豊かな生活、経済活動、連帯性を維持することにより、社会的不公平性を解消したいとした。

図2 社会の存続と人間関係の維持 (出典)金子、2013:72

高齢社会では医療費問題

第5章でなぜ高齢者の医療費問題を選択したかといえば、団塊世代の高齢者が増大した分だけ病人が多くなり、その結果高齢者医療費が増えるという単純な理由ではなく、小家族化という大きな社会変動のなかでのみそれが説明できるからである。

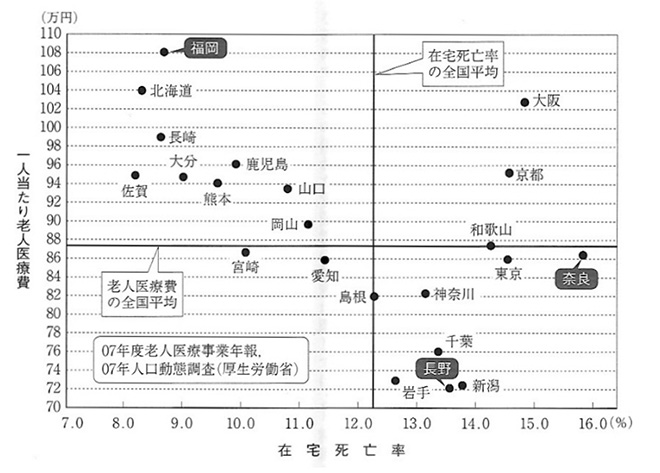

図3は2007年度のデータから高齢者医療費と在宅死亡率の相関を示したものであるが、在宅死亡率が13%を越える長野県、新潟県、千葉県、神奈川県、東京都、奈良県では高齢者医療費の全国平均よりも明らかに低く出ている。

図3 一人当たり老人(高齢者)医療費と在宅死亡率 (出典)金子、2013:147.