表1は合計特殊出生率が1.39として推計された結果を基にして、2012年に公表されたものである。少子化や高齢化に関心をもつ人は学界だけではなく、政財界でもマスコミ界でも多いであろうが、当時も今も大きな話題になったことはない。

表1 将来人口推計(2010年) (出典)金子、2013:138.

合計特殊出生率が1.39

一つは、2024年の合計特殊出生率1.15に見られるように、当時の将来推計で仮定された1.39が高すぎて、その推計結果への信頼性に欠けていたからである。

それでも2050年から2300年までは50年間での「人口半減の法則」が確実に続くという予測は読み取れた。もちろん日本人が300年後にわずか351万人になるとは誰も思わないだろうから、厚生労働省は相変わらず「待機児童ゼロ」と家庭と職場の「両立ライフ」の2つの政策を、最近まで日本の少子化対策の柱にしてきた。

少子化は社会変動

そこには「少子化は社会変動」という発想がなく、全体的な関連を想定した対策は皆無であった。

政府による少子化への対応は「日本社会存続の危機」という問題意識が乏しく、場当たり的な政令指定都市を中心とした「待機児童ゼロ」と、コミュニティを外した家庭と職場の「両立ライフ」のちに「ワーク・ライフ・バランス」に終始こだわった歴史であった。この誤作為を導いた労働経済学系の審議会委員の責任は大きい。

婚外子率と合計特殊出生率は正の相関

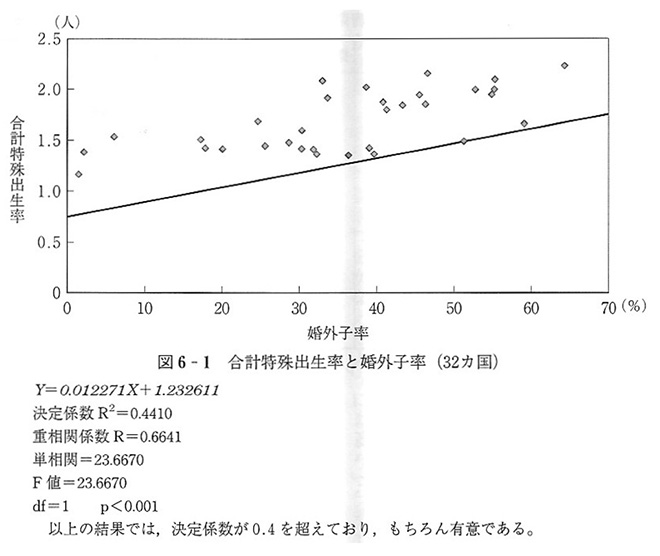

さらに日本の個性ともいうべき婚外子率の低さと合計特殊出生率の低さとが、日本も含めた32カ国のデータを使った相関分析を行うと、図5のようにかなり高い正の相関関係が得られた。

図5 合計特殊出生率と婚外子率の相関(32カ国) (出典)金子、2013:177.

このような知見は政府審議会に集まった委員であれば周知されていたはずであろうが、診断には活かされず、旧態依然とした「両立ライフ」しか提示されてこなかった。