具体的にいえば、「社会の存続」の危機と子育ての有無によって「社会的不公平性」の拡大に直結するのが少子化現象であったのに、そこまでの理解が乏しく、対策が全く不十分であったことにより、2050年の人口が3000万人減少することがもはや避けられなくなった。

災害からの復興と環境研究

この50頁あまりの第7章は、8月17日の『環境問題の知識社会学』の続編なので、追加の使用データがいくつか増えたこと以外には、基本的主張は変わっていない。だから2点だけの紹介に止める。

リスクの分類

ここでいうリスクは、「発生確率×発生した際のインパクトの大きさ」である(金子。2013:219)。これは最初に瀬尾(2005)で発表された考え方であるので、関心をお持ちの方は文献を参照されることをお勧めする。

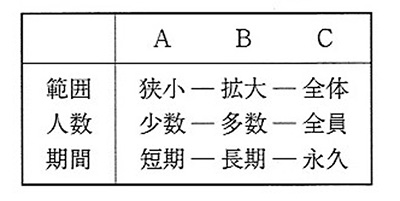

ただし表2は私のオリジナルであり、縦軸に範囲、人数、期間をとり、それぞれを3段階に分類した。たとえば、南海トラフ地震を想定すれば、B(範囲は拡大、人数は多数、期間は長期)に含まれるし、出生数の持続的現象による少子化であれば、C(範囲は全体、人数は全員、期間は永久)に該当するであろう。

表2 リスクの3分類 (出典)金子、2013:221.

もちろん線状降水帯による集中豪雨のように、A(範囲は狭小、人数は少数、期間は短期)というリスクも多い。だから、先行研究の知見を活かしながら、想定されるリスクがABCのいずれかに収まるかを予想しておきたい。ここにも「傾向と対策」が活かせるはずである。

玄海原子力発電所で入手した資料

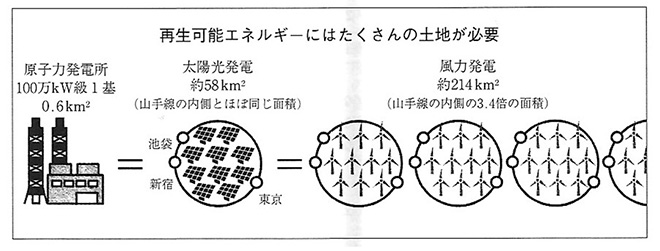

もう一つは、九州電力玄海原子力発電所を視察した際に、来館者用の無料資料から図6を発見したことを記しておきたい。この図を講義で配布して、「再生可能エネルギー」拡大の日本における困難さを説明すると、受講生全員がよく理解してくれたという記憶がある。

図6 原子力発電所、太陽光発電所、風力発電所の土地面積比較 (出典)金子、2013:209.