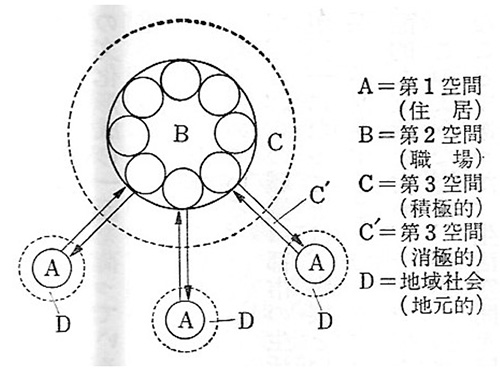

磯村の都市社会学では、「第一の空間」としての家庭(生活空間)、「第二の空間」としての職場(生産空間)、そして「第三の空間」としては「都心の大衆空間」が設定されている(同上:54-55)。

図1は本人作成だが、「第三の空間」には「積極的」と「消極的」という区分がなされている。また、「地域社会」(地元的)は個人の住居を中心とした近隣関係を示す。

図1 都市の生活空間 (出典)磯村、1968:55.

第三の空間とコミュニティ

特に家庭と職場は様々な制約の中で日常関係を維持しているのに対して、都心空間は誰にでも開放され、そこに出かければ一時的ではあるが、平等的で解放的なライフスタイルを満喫できる。

ただ私は、職場から離脱した定年退職者の空間は家庭と都心だけではないだろうという感想をもった。すなわち、居住地における関係としてコミュニティ論が用意されないと、人間の「定着」も「移動」も十分にはならないからである。

コミュニティに関する磯村の定義

当時の磯村は、「コミュニティは異質の人間が共通の課題をもち、その解決のために協同する空間である」(同上:170)と定義していたが、「異質の人間」、「共通の課題」、「協同する空間」は重要なので、もっと厳密に表現したいと私は考えた。しかしそれには、大学院で毎週英文のコミュニティ論文を読み込むことが必要であった。

社会的共通資本が集積する都市空間

さらに人間は都市の空間を変形するが、それには都市の公園、道路、公共交通、住宅、集合住宅、上下水道、ごみ処理施設、義務教育学校、病院・診療所などが含まれる。これらを生活機能に合わせて利用することにより、有職者も定年退職者も専業主婦も子どもたちも日常生活を営んでいる。どこかに故障が発生し、不具合が生じれば、それを診断して対応することになる。

だから、社会学として現状分析を精密にするだけでは不十分であり、「どうするのか」「どうしたらいいのか」という「処方箋」を書けるところまで都市研究では含みたいと考えたのである。