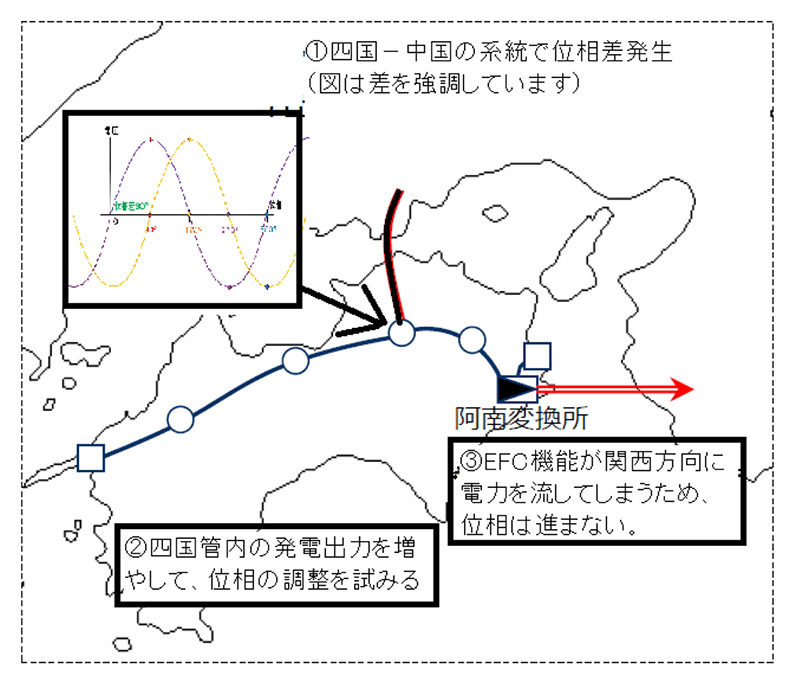

そこで、EFC機能が復旧作業を妨げていると判断し、EFCを停止させて直流送電線の電力をゼロにしようとした。ところが、EFCを停止させる過程で逆に関西電力向けに700MWもの電力が流れてしまい、四国電力の系統周波数が大幅に低下し、冒頭に述べたように最大36万5,300戸の停電を引き起こしてしまったのである。

図6 交流連系線復旧作業時の動き四国電力の資料に筆者が追記

送電線事故の原因はいまだ不明

四国電力の発表は、送電電力量を制御する機能の操作ミスに関する説明が中心であり、1号線の送電線が事故停止した詳しい原因については、2025年8月現在も発表されていない。また、私が確認できる範囲では、8月時点で依然として1号線は停止したままである。

この送電線は電源開発㈱が施工・保守しているため、本来であれば電源開発からの説明があるべきと考えられるが、現時点で発表されている内容は「1号線は地絡事故である」という点にとどまっている。地絡とは、電線を覆っている被覆の絶縁機能が失われ、鉄橋の鉄骨部分と電気的に接触したことを意味する可能性がある。

ここから先はあくまで私の推測であるが、中国~四国間の連系用送電線のうち、瀬戸大橋に添架されている部分は図2のような構造になっている。電力ケーブルは銅製の中心導体をポリエチレンなどの絶縁材で覆う構造である。ポリエチレンは紫外線に弱いため、カーボンブラック(炭素ブラック)を約2〜3%添加することで紫外線を吸収・遮断し、ケーブル内部への紫外線の到達を防止している。これにより約30年程度の寿命が期待できる。しかし、この送電線も1994年以来すでに30年が経過している。

一般にポリエチレンで絶縁された電力ケーブルは、地下トンネルや管路内に敷設されることが多い。架空電線と異なり、地下空間では線間を大きく離して絶縁を確保することができないため、ポリエチレンによる絶縁が必要となる。地下敷設の場合は太陽光が当たらず、紫外線による劣化の問題は生じにくく、50年以上使用される例もある。しかし瀬戸大橋の場合、屋外に露出する形でケーブルが敷設されている。