ただし、中国電力との間の交流連系線が稼働している場合には、この直流による周波数調整機能は停止させている。交流連系設備が停止した緊急事態の際のみ、この機能を使用して四国管内の系統周波数を安定化させる。そのため、この機能はEFC(Emergency Frequency Control)機能と呼ばれている。

交流連系線の停止と復旧の壁

今回の事象はまさに、中国電力との交流連系線が二回線とも停止し、直流連系線のみとなったため、このEFC機能の出番となったものである(おそらく設置以来初めての使用であろう)。

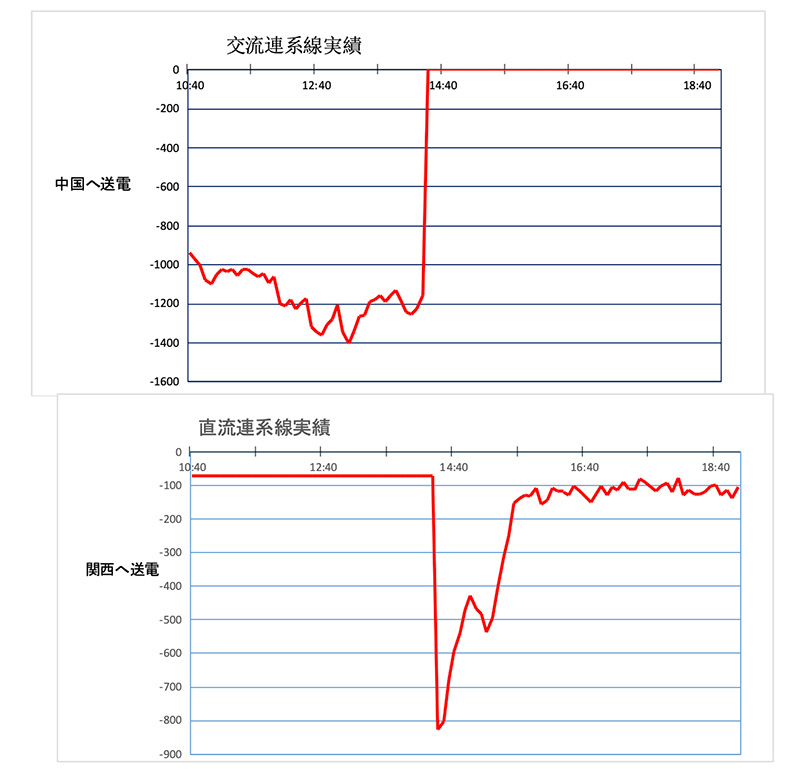

図4は11月9日14時21分に中国電力との交流連系線が停止した前後における連系線電力のグラフである。横軸は時間を合わせてある。14時21分以降、交流連系線は電力ゼロとなり、直流連系線の電力が増加し、15時30分以降には電力が小刻みに変動している。これはEFC機能が正常に動作し、直流連系線によって周波数調整を行っていたことを示している。

図4 2024年11月9日の事故時の交流連系線と直流連系線の比較

当日の20時頃、作業で停止させていた交流連系線二号線を応急復旧させる目途が立った。しかしここで問題が生じた。四国電力と中国電力の間で交流電力の位相差が発生し、交流連系線を復旧できなかったのである。交流の場合、位相差が開いたまま送電線を接続すると、接続した瞬間に大量の電流が流れ込み、電圧が大きく変動したり過負荷となる危険がある。そのため、位相差を小さくしてから連系線を接続しなければならない。おそらく四国系統の位相が遅れていたと推測される。

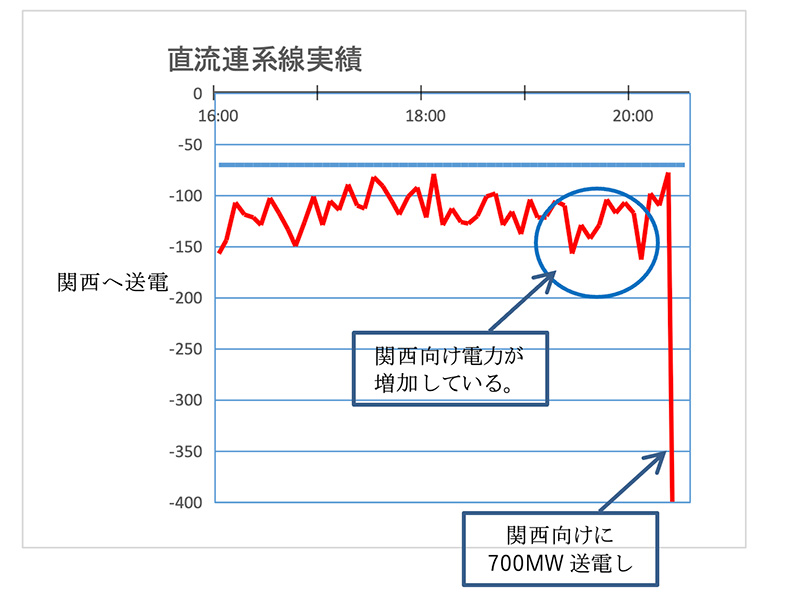

位相を進めようと発電機の出力を上げても、四国系統の周波数がわずかでも高くなるとEFC機能がそれを検出し、関西電力に電力を流し込んで元に戻してしまう。図5を見ると、19時30分過ぎから実際に二度、関西電力への送電が増加しているタイミングが確認できる。

図5 2024年11月9日の交流連系線復旧作業前の直流連系線の電力