一方で、その地質的・地形的な特徴を活かしてカナダでは、発電量の約6割を水力発電でまかなっていた。反面途上国のインドでは、実に83%が石炭を中心とした火力発電であった。

アメリカ、日本、ドイツの内訳には類似性が感じ取れるが、ドイツの場合は地形を活かした風力発電比率が高い。しかし、それだけでは不足するので、フランスから原発による電力を輸入している。

ロシアによるウクライナ侵略戦争が始まってからは、ロシアからの天然ガスを当てにできなくなってドイツもイタリアも「脱原発」政策を止めたが、日本ではそれらの国々の方向性は参考になり得ない。島国のために電力の輸出・輸入が出来ないので、可能なかぎり自給自足しかありえないからである。

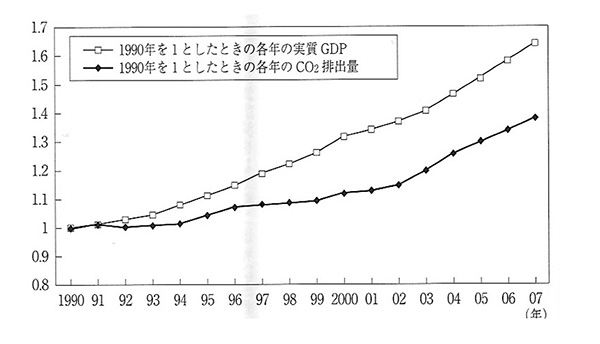

経済成長と二酸化炭素の排出には正の相関がある

現今の「地球温暖化」論で一番不思議なことは、G7などの先進国はもとより、中国やインドなどの経済成長を第一目標に掲げている途上国、そして国連のIPCCでも、「経済成長と二酸化炭素の排出には正の相関がある」ことを忘れたかのような議論や決議をしてきた歴史があげられる。

図3は1990年から2007年までの折れ線グラフであるが、両者間に正の相関があることは自明である。経済成長を目指しGDPを増やそうとすれば、必ず二酸化炭素の排出量は増大する。

図3 GDPと二酸化炭素の排出量 (出典)『平成23年版 環境白書』:19 (注) 国連統計部資料及びOECDfactbookより環境省作成

IPCCの論理とそれに迎合する日本政府、そして大手の出版社や新聞社では、途上国における石炭火力発電による経済成長政策は放置して、G7などの先進国での経済成長を止め、degrowthやdécroissanceを意味不明な「脱成長」と訳したりしてきた(金子、2023)。

さらにG7などが経済成長を止めたら、途上国支援のためのODAが激減することを忘れたかのような議論が横行しがちである。G7では軒並み高齢化が進行しているので、今後はODAの増額よりは内政としての社会保障の圧力が高まるので、ODA総額の伸びは期待できない。これで困るのはもちろん途上国であろう。