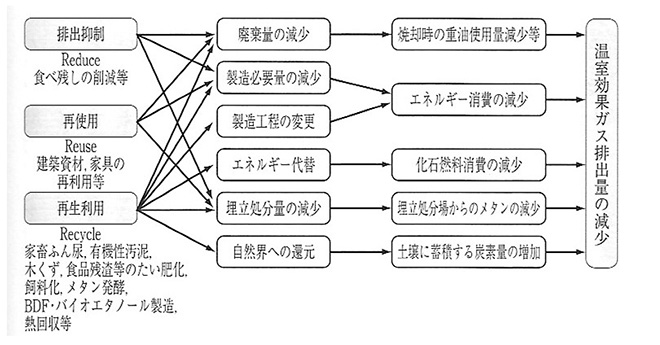

当時の日本の環境政策ではいわゆる3R(Reduce、Reuse、Recycle)が掲げられ、『環境白書』では何回も特集されていた(図4)。

Reduceとは排出抑制を意味し、たとえば食べ残しの削減などがこれに該当する。廃棄量が減れば、ごみ焼却時の重油使用量も減り、二酸化炭素に象徴される温室効果ガスが減少するという流れである。

図4 廃棄物の排出量削減と温室効果ガスの排出量の関係 (出典)『平成21年版環境白書』:177、『平成23年版 環境白書』:214. (注)金子、2012:136.

一方Reuseとは再使用を指し、建築資材や家具の再利用などが含まれる。これにより、新規に製造する量が減少するし、それだけエネルギー消費も減るので、温室効果ガスも減少するという期待が込められていた。

Recycleとは再生利用であり、牛乳パックをはじめ身近な商品でおなじみの方法であるが、家畜糞尿や木くず、食品残渣のたい肥化なども含んでいる。

地デジが並行した

ところが、あろうことか同じ時に国を挙げての地デジ化が「エコポイント」まで投入して国策で進められた。何も不自由しないテレビなのに、それを捨てさせ、新品のデジタルテレビに買い替えさせる一大プロジェクトが経済産業省と総務省合同で行われたのである。

当時私は本書でも論文でも、地デジ化は3RのうちReduce(廃棄量の減少)とは整合しないから、環境省はどのように地デジ化を位置づけているのかと問いかけたが、もちろん答えはなかった。その時の環境大臣は斎藤鉄夫氏、経済産業大臣は二階俊博氏、総務大臣が佐藤勉氏であり、麻生内閣の閣僚であった。

コープさっぽろによる「エコのスイッチ」運動

この動きに連動するかのように、2008年からコープさっぽろでは室蘭工業大学の全面協力により、「エコのスイッチ」運動を始めた。店舗にはその趣旨をまとめた副読本が置かれ、「おうちでできる、CO2の手引き」という副題が二酸化炭素削減への意欲を示している。