そのようにでも考えないと、人体で14%を占める炭素を悪者扱いにしたり、植物の光合成の主原料であり、大気中に0.03%(300ppm)から0.04%(400ppm)しか含まれない二酸化炭素を排撃するような言論が、世界的に大流行することはありえないからである。

植物の光合成では、光のエネルギーを使い水と二酸化炭素から炭水化物が合成され、その際に酸素が放出される。それがすべての動物の呼吸を満たし、炭水化物の連鎖が食料の源になることは中学生なら皆知っている。にもかかわらず、炭素や二酸化炭素を敵視した言論が世界を覆いつくしているかのようである。

国立循環器病センターの体調診断プロジェクト

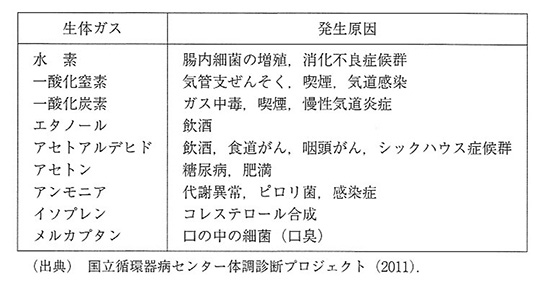

この時期たまたまだが、国立循環器病センターの体調診断プロジェクトが始まった。表1が扱われる「生体ガス」と「病気・生活習慣」の関連であるが、この表で二酸化炭素が病気の発生原因として位置づけられていないことに注目したい。

水素が腸内細菌の増殖、一酸化窒素が気管支ぜんそく、アセトアルデヒドが食道がん、咽頭がん、アセトンが糖尿病というように、生体ガスと生活習慣病との関連が疑われているなかで、二酸化炭素は取り上げられなかった。ここには医学的知識による健全な判断があると考えられる。

表1 生体ガスと病気・生活習慣の関係 (出典)金子、2012:86.

総発電量内訳の国際比較

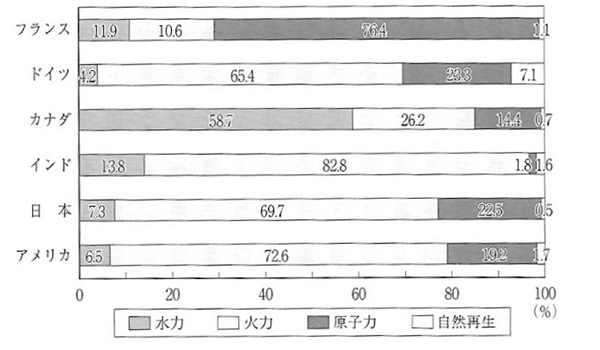

二酸化炭素の排出源として常にやり玉にあげられるのが火力発電である。本書の刊行当時の発電の内訳は図2の通りであるが、国の歴史、経済発展段階、政策方針、地形、地政、埋蔵資源としての石炭石油の量などによって、6カ国でもかなりな相違点が見て取れる。

図2 総発電量内訳国際比較 (出典)金子、2012:54.

まずフランスは政策方針としてヨーロッパの発電大国を目指すかのように、原子力発電に特化しており、商品としての電力を周辺国家に輸出してきた。なにしろEU全体、すなわちポルトガルから北欧まで送電線で結ばれているので、需要次第で国家間による融通が可能であり、その最大の輸出元がフランスである。