および同じ頃にボールディングの『地球社会はどこへ行く 上下』(1978=1980)を知ったことが、「環境」とともに「地球」と「宇宙」にまでの関心をもつきっかけにもなった。

地球寒冷化の影響源

CIAインパクトティームは「地球寒冷化」影響源の三要素として、

火山灰:人為的対応が不可能 人間の作り出した塵:急増中 二酸化炭素:急増中

をあげていた(CIAインパクトティーム、1977=1983:24)。これは現在でも正しいと思われるが、このうち塵が急増中なのは石炭石油燃焼による排出煤煙を放置している国々が特に途上国で多いこと、並びに途上国の焼畑農業による大気汚染の放置による影響もあるとされた。

これらグローバル・サウス(GS)特有の事情、あるいは50年前までのグローバル・ノース(GN)でも認められた塵や煤煙には地球冷却効果があった。それで世界的には学界でも「地球寒冷化」が真剣に論じられていると理解していた。

地球寒冷化の原因としての二酸化炭素の急増

今では信じられないことだが、当時は現今の地球温暖化論とは真逆の「地球寒冷化」の原因としての「二酸化炭素の急増」が学術的に論じられていたのである。寒冷化が進み、その後には食料危機が控えているというリスクもまた世界的に共有されていた。

ただし社会学では「黄砂」同様に「地球環境」も「寒冷化する気候」も直接論じる方法も技量もなかったが、日本史では時代を超えて冷害による飢饉が頻発してきたことは承知していた。

明治期になっても東北地方をはじめ寒冷地では飢饉が起きていたから、食料危機ならば農業・農村・農民だけに止まらず、都市市民にも大きな影響を及ぼすので、ともかくそれにも関心はもっていた。

マウナロア観測所での時系列の二酸化炭素の濃度測定

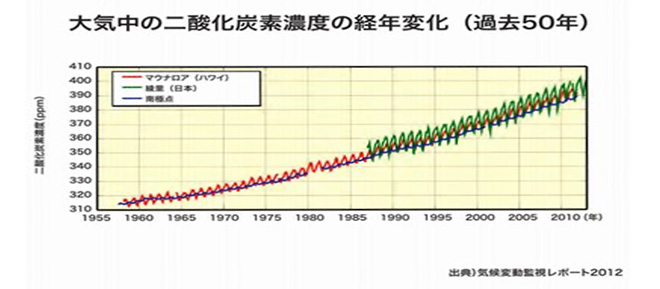

さて、「地球寒冷化」そして1988年以降は「地球温暖化」の原因を「二酸化炭素の急増」に求める人々が依拠したのは、図1のハワイのマウナロア気象観測所で1958年頃から定点観測されてきた大気中の二酸化炭素の濃度であった。この図には絶対的な権威があり、データのうち前半の30年間は「地球寒冷化」の論拠として、そして1988年からは「地球温暖化」の証明のために同じトレンドのデータが活用されてきた。

図1 大気中の二酸化炭素濃度経年変化(1958-2010) 出典:気候変動監視レポート2012