ただ、そのノーベル賞も、光電効果を説明する方程式の発見について評価したものの、光量子という概念の導入についてはスルーしました。

光を粒子と捉えるなんて、この時代の人たちにはどうしても受け入れがたい事実だったのです。

アメリカの実験物理学者ロバート・ミリカンもその1人で、アインシュタインの間違いを証明してやろうと、10年近くもかけて光電効果の詳細な実験を行いました。

しかしその実験で得られた結果は、全てアインシュタインが正しいことを示すものだったのです。

ミリカンは、この功績により思惑とは正反対にアインシュタインの光電効果理論を実験で証明した人として、ノーベル物理学賞を受賞してしまいます。

しかし、その受賞の場でさえも、ミリカンは「光が粒子であるとは考えられない」と語ったそうです。

結局光は波なのか粒子なのか? どちらについても有力な証拠が出てきてしまい、当時の物理学者たちは大いに混乱しました。

物理学を揺るがしたもう一つの問題 「原子の中身」

19世紀の終わりから20世紀の初め、光量子の問題と共に、もう1つ物理学界を揺さぶっていた問題があります。

それが原子の中はどうなっているのか? という問題です。

これは、レントゲンのX線発見の報告を発端に物理学の重要なテーマになっていきます。

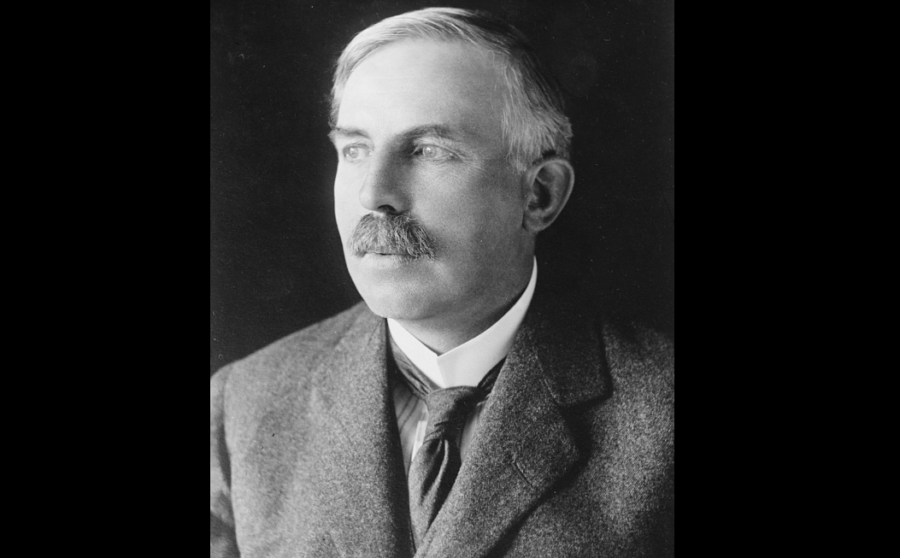

この分野で目覚ましい活躍をした物理学者の一人が、アーネスト・ラザフォードです。

ラザフォードは、アルファ線、ベータ線(当時はウラン線と呼んでいた)の発見をはじめ、助手のガイガーと共に放射性崩壊による元素変換を発見してノーベル化学賞を受賞するなど、目覚ましい成果をあげます。

彼の功績はまだ原子の存在自体を疑問視する物理学者が多かった時代に、原子の実存性を決定付けるものでした。

そんなラザフォードとガイガーの最初の大きな功績は、アルファ粒子の正体がなんであるかを研究しているときに発見されました。