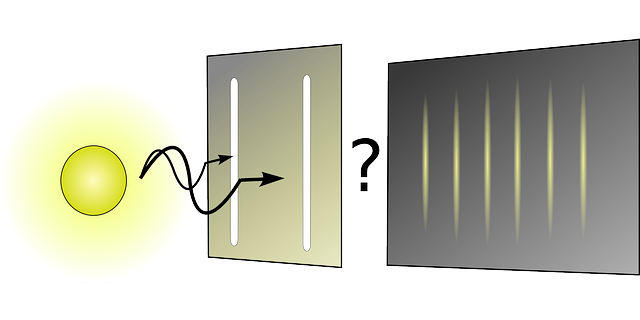

それが有名なヤングの二重スリット実験です。

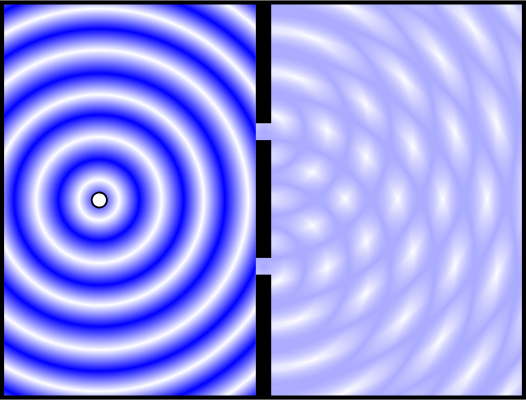

この有名な実験は、光源の前に2つのスリット(隙間)を開けた衝立を置くと、その先のスクリーンに光が縞模様で映るという事実を示したものです。これは光が粒子であると考えると成立しません。

光が粒子であるならば、2重スリットの衝立の向こうにあるスクリーンには、2本の光の筋が映るだけになるはずです。

これを説明するためには、光が波であると考えるしかありません。

しかし、そんな物理学の常識は、アルベルト・アインシュタインの登場によって打ち砕かれます。

それがアインシュタインの発表した光電効果の法則です。

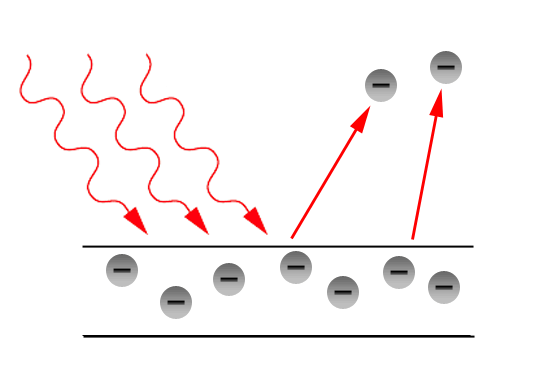

光電効果とは金属にぶつかった光に弾かれて電子が飛び出す現象のことです。

光電効果では、振動数の低い光は長時間照射しても、光量(明るさ)をどんなにあげても、電子が飛び出しません。

ところが照射する光量がどんなに弱くても、振動数の高い光を当てると電子が飛び出しました。

そして、飛び出す電子の運動量は振動数を増やすほど大きくなり、飛び出す電子の数は光量が大きくなるほど多くなったのです。

これは光を波として捉えた場合、うまく説明することができませんでした。

この問題に対して、アインシュタインは光が振動数に応じたエネルギーを持つ粒子だと仮定すれば、全てがうまく説明できることに気づきました。