そのため、こうした定数が存在することは、プランク以前に誰も気づいていませんでした。

こうして作り出されたプランクの方程式は、実際に検証してみるとピタリと実験結果と一致しました。

しかし、単に定数を掛ければうまく計算できる、なんてことは非常に単純な方法です。プランクの作った方程式を見て、手こずったと言う割には簡単な式だなと思った人もいるかもしれません。

なぜプランク以前の人々は、こんな簡単な方法に気づかなかったのでしょうか?

それは物理学者たちが当たり前の常識として、光を連続して変化する波であると考えていたからです。

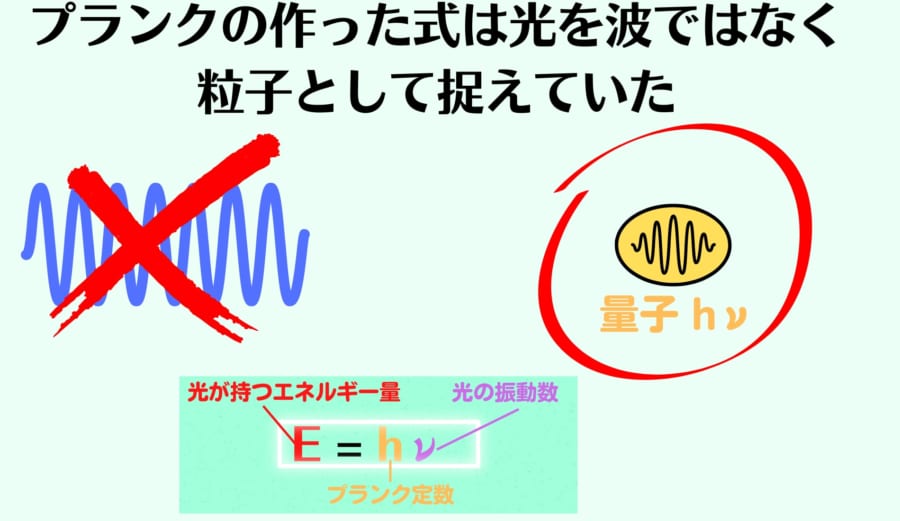

プランクのやったように、振動数に定数を掛けてしまうと、光のエネルギーは「hν」という飛び飛びの値で変化することになってしまいます。

それはすなわち、光が連続した波ではなく、「hν」というエネルギーをもった粒子として捉えていることになってしまうのです。

つまりプランクの方程式は、光を波として考えた場合、黒体放射を物理的なイメージで説明できていないということになってしまいます。

そのため、プランクはこれを単に計算の辻褄を合わせるためにやった窮余の策と考えていました。

プランク自身、光の正体が波ではなく、決まったエネルギー素量を持つ粒子だなんて信じることはできなかったのです。

けれど、この「hν」という塊は、後に量子と呼ばれることになり、物理学のさまざまな局面で重要な意味を持つようになるのです。

光は波?粒子?浮上した2重性の問題

光の2重性問題は古くからあり、かのアイザック・ニュートンは光を粒子だと考えていました。

しかし、同時代の物理学者ホイヘンスは、光がエーテルという媒質を伝わる波であると主張しました。

この議論は、最終的に光が波であることが実験によって証明されたため決着します。