加えて、ソ連の戦争犯罪を厳しく批判している点も特徴的である。日本の歴史学界における戦争研究は、侵略戦争への反省から日本の加害行為に重点を置いてきた。このため、ソ連の対日戦における民間人虐殺に対する非難は前面に出ず、むしろ関東軍が開拓民を見捨てたことが強調されてきた。

けれども麻田氏は、「開拓民やその家族といった非戦闘員を保護せず、無差別攻撃を行ったのはソ連軍である。このように満洲におけるソ連軍の加害を追及すると、満洲国時代の日本人から現地民への加害を持ち出して相対化を図ろうとする議論が見受けられる。しかし、それはソ連軍の蛮行を不問に付す理由にはならないだろう」と断言する。この明確なソ連批判の姿勢は、ウクライナ戦争におけるロシアの戦争犯罪を暗に非難するものであろう。

このように見ていくと、昨今の太平洋戦争ものは、実証的研究により、従来知られていなかった事実を解明した著作が増える傾向にあり、そうした著作に読者の支持が集まっていると評価できよう。

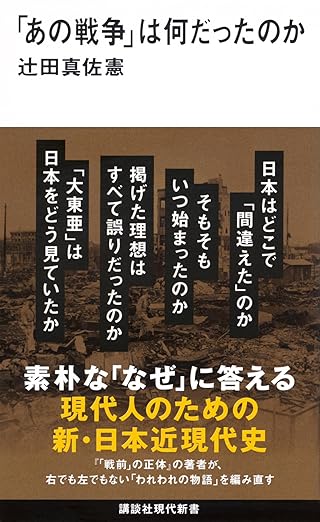

ところが、こうした「実証主義」の台頭に懸念を示す論者もいる。先月刊行された辻田真佐憲『「あの戦争」は何だったのか』(講談社現代新書、2025年)は、「近年の歴史研究は、左右のイデオロギーを批判し、従来の大きな見取り図(一五年戦争、東亜百年戦争)を解体し、事態を細分化していく傾向にある。

しかし、その結果、専門外の人間にとっては、なにが重要なのか、どの説が正しいのか、全体像が見えにくくなるという事態が生じている」と批判し、大きな見取り図を再構築する必要性を主張している。

辻田氏の問題意識は理解できる。確かに近年の太平洋戦争ものの新書を概観すると、テーマの個別分散化が進み、太平洋戦争全体の見取り図を提示するような本は少ないという印象を受ける。しかしながら、辻田氏の新著じたいが、「大きな見取り図」の提示よりも「実証主義」的な成果の紹介の方に傾いているように感じられる。