一方で、ふつうのマウスは体内でビタミンCを作ることができ、常に十分な量を保てるため、欠乏の心配はありません。

研究チームは、両方のマウスを住血吸虫という寄生虫に感染させ、その後の違いを比べました。

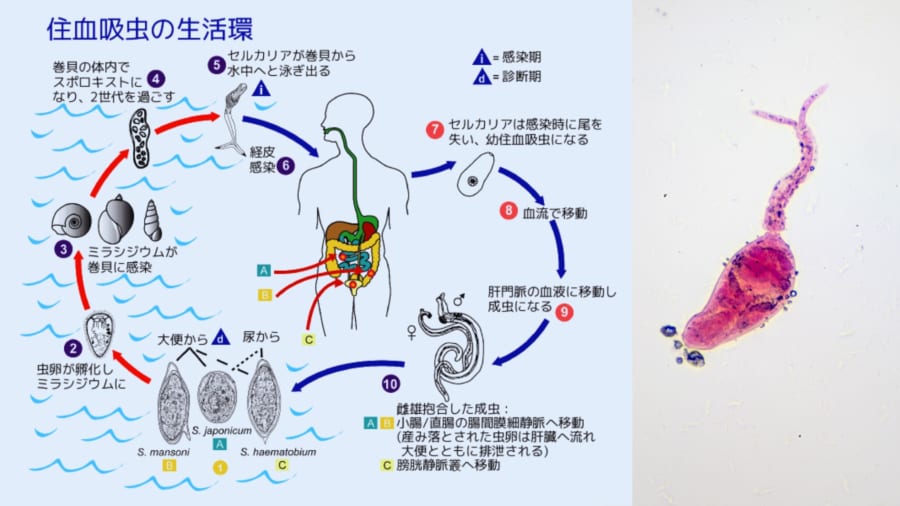

感染の方法は、幼虫が入った水にマウスの尾を浸すというもので、自然な感染経路に近いものです。

すると、ビタミンCが不足しているマウスでは、寄生虫が卵をほとんど産めないことがわかりました。

ふつうのマウスでは肝臓などに大量の卵がたまり、それが原因で激しい炎症(肉芽腫)が起きていましたが、ビタミンCがないマウスでは、そもそも“生きた卵”がほとんど見つかりませんでした。

そのため、炎症や臓器のダメージもごくわずかだったのです。

さらに、ビタミンCが不足したマウスではフンの中にも卵は確認されませんでした。

つまり、外に出て他の生き物にうつるリスクも、かなり下がっていたのです。

このように、宿主であるマウスのビタミンCが少ないだけで、寄生虫は卵を産むすべを失い、病気の進行も、まわりへの感染力も弱まっていました。

また、ビタミンCを3週間切って1週間だけ補うというサイクルでマウスを育てた場合、通常のマウスでは16匹中10匹(約62%)が死亡しましたが、ビタミンCを作れないマウスでは19匹中1匹(約5%)しか死にませんでした。

同じような効果は、日本住血吸虫という別の種類の寄生虫でも見られました。

ビタミンCがないマウスでは、産まれた卵が不完全で死んでいるものばかりだったのです。

その結果、臓器へのダメージも大きく減っていました。

このことから、ビタミンC不足による防御効果は、特定の寄生虫だけに限らず、もっと広い範囲で見られる可能性があると考えられます。

では、そもそもビタミンCは寄生虫にとってどんな役割を果たしているのでしょうか。