他方では、対象とした地方都市を総合的に取り上げ、総人口減少、平均世帯人員の縮小、年少人口数と比率の低下、合計特殊出生率が漸減、共稼ぎ率、婚姻率、離婚率などの公開された諸指標により少子化の傾向を明らかにして、自治体レベルでの500人への訪問面接調査を行い、その結果から子育て支援策を提言することもある。

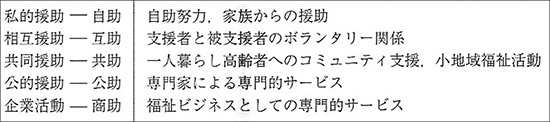

援助の5類型

私は連載第7回目で取り上げた『地域福祉社会学』(5月18日)で、従来の自助、互助、共助、公助に新しく商助を加えて、表3のような5分類の援助(サポート)を使ってきた。

表3 援助の5類型 (出典)金子、2011:74.

このうち、コミュニティが関与する援助は無償を柱とする「共助」(community support)であるが、かりに有償までも含めると、地域社会で展開する企業による専門的サービスがかなり多く購入できる。それを「商助」(community business service)として、福祉関連のサービス提供にも含めてきた。

福祉サービスはもはや無償ではない

なぜなら、大都市はもちろん3万人以上の小中都市でも、たとえば夕食宅配サービスでは自治体からの半額補助で企業が請け負っている場合もあれば、補助金なしでも企業が夕食宅配サービス事業を行っている事例があるからである。

福祉面でのすべての援助が無償だというのはすでに神話の世界にあり、介護保険の要介護者へのサービスでも保険から抜け落ちるサービス、たとえば訪問入浴サービスの費用などは全額利用者負担である。

無料デパートとしての「福祉国家」は終焉した

厖大な財政赤字を抱えた現在の福祉国家日本は、もはや気前の良い無料デパート化を終了せざるを得なくなった。

そのため、表3のような5つの援助を自治体だけではなく、これからは要介護者本人が使いこなさない限り、もはや従来からの高齢期の「生活の質」の維持はおぼつかない。ましてや単身=未婚で生きてきた高齢者にとっては、家族がいない分だけ「孤老」になりがちでもあり、コミュニティへの視線を強めて、「共助」や「商助」を前提にしたライフスタイルに自らが作り直すしかない。