gremlin/iStock

(前回:『高齢者の生活保障 放送大学』の「縁、運、根」)

コミュニティ論の総括

4月13日の連載2回目で『コミュニティの社会理論』(1982年)を取り上げた際に説明したように、私の学界デビュー作は「コミュニティの研究」であった。それから30年間、メインテーマは高齢化や少子化に移ったが、いずれもその土台にはコミュニティ研究の成果があった。

北海道大学での定年退職が見え始めたこの時期に、前々回紹介した『吉田正』(7月27日)を刊行したので、それまでのコミュニティ研究を振り返ることにした。

コミュニティ論が活かせる6分野

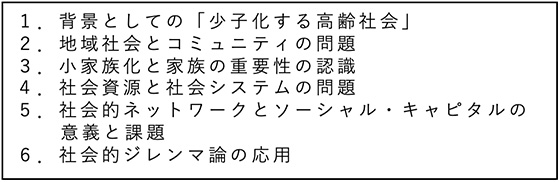

30年の経験では表1に示した6分野を研究テーマとしても選択して、コミュニティ論の成果を活用した方が生産的であると考えてきた。

基本的にはコミュニティが、社会システム全体に蔓延し始めた「粉末化」(powdering)、「粉末社会」(powder society)への対応の要になるか、平均世帯人員の継続的な減少としての「小家族化」を補完できるかの二点を大きな課題とした。さらにその延長線上に、少子化ではコミュニティによる子育て支援の可能性の追求、同じくコミュニティにおける具体的な高齢者支援の方法などを取り上げた。

表1 コミュニティ論が活かせる6分野(出典)金子作成

公的施設に自由(liberté)、平等(égalité)、博愛(fraternité)が掲示

7月13日の連載15回目の『格差不安時代のコミュニティ社会学』で触れたように、50歳代の私は、当時世界的にみて少子化対策で一番成功したフランスに数回出かけて、その原因を調べていた。

最初にパリに出かけた時に、フランス革命のシンボルである自由(liberté)、平等(égalité)、博愛(fraternité)を印字したプレートが、市庁舎、オペラ座、ルーブル美術館、オルセー美術館、小学校や中学校、デパートなど公的建造物の正面玄関の上に、必ず掲げられていることに感動したものである。