「おひとりさまの老後」は無料デパートが使えたからうまくいったのであり、それはこれからお勧めできるライフスタイルではない。

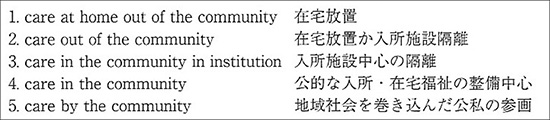

コミュニティ・ケアの5つの状態

なぜなら、「おひとりさまの老後」で想定されているメインサービスは、表4でいえば、3(入所施設中心の隔離)か4(公的な入所・在宅福祉の整備中心)であろうが、いずれも支援する側のケアマネージャー、ホームヘルパー、社会福祉士、介護福祉士などの離職率が依然として高いままであり、今後とも人材不足が顕著になってきているために、団塊世代の「おひとりさま」の増加には全く対応できないからである。

表4 コミュニティ・ケアの5つの状態 (出典)金子、2011:121.

care by the community

理想的には、5(地域社会を巻き込んだ公私の参画)であろうが、実際のところでは学術的なコミュニティ論は、世代、ジェンダー、階級・階層の格差、人種、健常者と非健常者を含む人々全体を和ませることに性急であったために、それは成功しなかった。

もはや全体を一括するような日常的まとまりはありえず、住民間に潜むわずかな相互性と互恵性の意識を基盤とした集合的関係が、緊急の災害時に生まれるかどうかにかかっている。それが生まれたら、その瞬間にこそcare by the communityが垣間見えるはずである。

自然災害として首都直下型地震、南海トラフ地震、富士山の噴火など大きなリスクが取りざたされる中で、社会科学的には地域住民に残るわずかな「生活協力」と「共同防衛」の潜在力に賭けるしかない。

縦糸と横糸

一般的にいえば、コミュニティは中島みゆきが歌う縦糸と横糸がつくり上げる織物にたとえられる。

そこでは「人びとが、一対一の関係ではなく、タテ・ヨコに交差する関係によって結びついている」(エチオーニ、1996=2001:181-182)。交差した糸による個人的なネットワークや集団的ネットワークが社会関係資本(ソーシャル・キャピタル)という社会資源となる。だから、それは個人の所有の資産というより他者との関係そのものにより与えられる資産になる。