なぜなら、高度成長期入口の1955年では、コミュニティは社会構成員すべてを包み込む無限配慮をその特質としたからである。これは「三丁目の夕日」で示された伝統的地域社会に本来備わった機能であり、そこでは経済格差や地域排除は見当たらない。

そこでの基本原則は、「殺傷するな、盗むな、放火すな、恥を警察に知らすな」(きだ、1967:155)であり、それ以外は精一杯の自由が保障されており、いわゆる「村八分」にはこの4理由のみが使われた。

2005年のコミュニティ

しかし50年後の21世紀になれば、短時間か瞬時に発生する二次的関係の個人に占める位置が大きくなり、居住地区を基盤とした日常的なコミュニティ関係は縮小の一途をたどり、日常的にはほぼ経験できないものになってしまった。

理念的な「生活協力」と「共同防衛」はコミュニティ機能としてはありえるが、それは日常的というよりも地震、津波、台風など災害時の緊急事態で自然発生する機能として期待されるようになった。

コミュニティの学説と方法

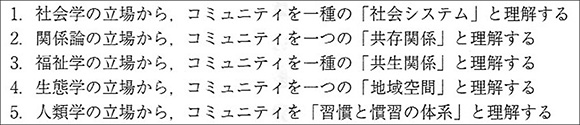

そこで30年の経験を活かして、2010年あたりのコミュニティ文献を社会学にこだわらずに調べてみると、表2のような分類が可能になることが分かった。実にコミュニティ概念を使う学問分野は、社会学以外にも人間関係論、福祉学、生態学、人類学にまで広がっていた。

表2 コミュニティの学説と方法(出典)金子、2011:40.

その内容としても、

「大社会」状況発の社会地域問題が普遍的になった。 個人行動圏が時間的にも空間的にも拡大した。 間接接触としての二次関係が日常的に急増した。 成員の集団帰属や階層所属において、個別の分散が進行した。

などが研究者の注意を引くようになった。

ヒト、カネ、モノ、情報の動きが激しくなった

とりわけ、インターネットやAIによって、世界中の時間距離が短縮され、通信時間がゼロに近づくにつれて、グローバルとローカルが交錯しあうようになった。いわゆるグローカルとしての全世界的な関係の強まりが生まれるとともに、その中でローバルとして一定の範域をもった連合もまた共存しあうようになった。