同書、202-203ページ

ここまで読んだ方は、「コペルニクス説」を強引に引照してウォルツ理論を擁護するのは、「贔屓の引き倒し」だと思われたかもしれません。確かに、そうかもしれません。しかしながら、アナーキー(無政府状態)とパワー分布で、戦争と平和、国家のバランシングや模倣、同盟など、数多くの事象を説明するネオリアリズムは、そう簡単に否定できる理論ではありません。

もちろん、ウォルツの理論に対する批判は、国際関係論の発展にとって健全なことでしょう。ですが、ネオリアリズムを全面否定する前に、再度、物理学史の以下の教訓に耳を傾けても、無駄ではないでしょう。

「後世まで残る科学理論や科学手法は…喜びを提供するものである…ニュートンの理論のような、数多くの観察結果を見事に説明する理論を考えもなしに否定してはならない、という教訓である。その理論がうまく機能する理由を考案者自身も正しく理解していない場合もあり得るし、科学理論はいずれ、さらにうまく機能する理論の近似理論だったと判明するものだが、それらは決して単なる誤りではない」

同書、318ページ

実際、人文・社会科学のみならず自然科学の多くの研究者は、価値が高い理論をその美しさと関連づけているのです。概して、よい理論とはエレガントで美しいということのようです。

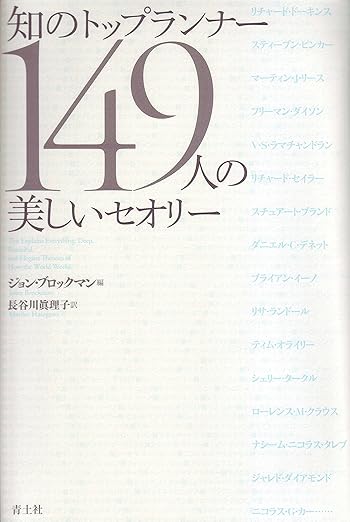

このことをまとめたのが、ジョン・ブロックマン『知のトップランナー149人の美しいセオリー』(長谷川眞理子訳、青土社、2014年)です。ここでは、それぞれの学問分野をけん引する科学者たちが、自分の専門分野における「美しい理論」を紹介しています。

『利己的な遺伝子』のリチャード・ドーキンス、『あなたの知らない脳』のデヴィッド・イーグルマン、『暴力の人類史』のスティーブン・ピンカー、『実践行動経済学』のリチャード・セイラー、『ブラック・スワン』のナシーム・ニコラス・タレブ、『銃・病原菌・鉄』のジャレド・ダイアモンドなど、錚々たる学者が、読者を魅了するショートエッセイを寄稿しています。