この時は還暦を過ぎていたので、教室での講義は33年やってきたことになるが、カメラ相手の講義ではどうにも落ち着かず、第1回目の収録では冒頭にNGが出て、3回取り直した。特に目の位置が定まらず苦労したが、カメラマン氏に「カメラの向こうに数万人の視聴者がいるので、その人たちに話しかけてください」とのアドバイスを得て、やっとスムーズに話ができるようになった。慣れてみると、2回目からの講義は順調に行えるようになった

『恍惚の人』を越えて

この「高齢者の生活保障」を引き受けた時に、第一にそれまでの高齢化研究30年の経験でよく耳にした「高齢者神話」を否定してみたいと考えた。何しろ1980年代までは「高齢者研究」や「高齢化研究」はすべて「老人問題」として一括処理されていたからである。

「老人」が問題とは何ごとかという気持ちをもっていたが、とりわけ有吉佐和子『恍惚の人』(新潮社、1972)がもたらした影響が強かった。まだ高齢化率は10%程度ではあったが、それでも高齢者の大半は普通に暮らせる人々が多く、「恍惚の人」を筆頭にした「老人問題」で括るには無理があると考えていた。

高齢者神話

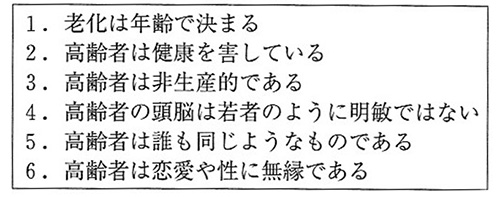

当時私が感じていた「高齢者神話」は表1の内容であった。すなわち、前期高齢者、後期高齢者、健常な高齢者、健康を害した高齢者、要支援・要介護状態にある高齢者など、身近な事例には事欠かないのに、すべてが「老化」(aging)で一括され、ステレオタイプ化されていた。

表1 高齢者神話 (出典)金子、2011:121.

表1で分かるように、「神話」における高齢者のイメージは、健康を害しており、何も生産せずに、明敏さからも程遠く、還暦までの多様な人生経験が全く活かされない「のっぺらぼう」として論じられる傾向が強かったのである。

さらに「恋愛や性」には無縁であるとのレッテルも張られていた。ただし、これについては文学作品などでは石川達三『四十八歳の抵抗』(1956)、伊藤整『変容』(1968=1983)などで強く異論が出されていたので、それらも考慮した。