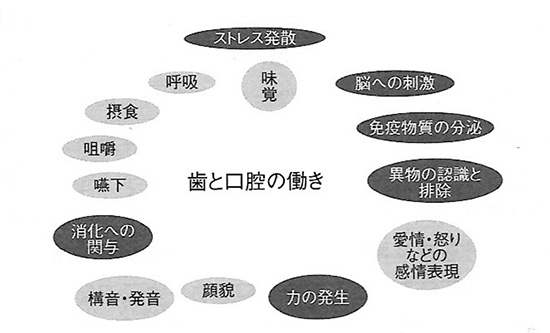

事前に送っていただいた資料を読んで、「歯と口腔」は実に多様な働きをしていたことに気がつき、この内容なら放送大学の受講者も納得していただけるだろうと確信した(図2)。

図2 歯と口腔の働き (出典)金子、2011:25.

消化を越えて

「歯と口腔の働き」として、誰でもが日常的に経験している摂食、咀嚼、嚥下を越えて、ストレス発散としては呼吸と味覚があり、さらにそれによる脳への刺激、免疫物質の分泌、さらに異物の認識と排除がある。そして「力の発生」機能としても、愛情・怒りなどの感情表現、顔貌、構音(ある音声を発するために、声門より上の音声器官を閉鎖したり狭めたりすること)・発音などが挙げられていた。これには「目から鱗」であった。

その他、確かに最近では歯周病と糖尿病の関連も認知されてきたので、歯と口腔は全身の鏡であることは間違いない。

映像の編集と講義収録

このような取材旅行の1月後に、45分の講義のどこにどの映像を何分くらい入れるのかという決定を含む慣れない業務が控えていた。

担当ディレクターの思惑は15分~20分くらいの映像を入れて、その前後には撮影した講義風景を入れたいところにあったが、講義者にも話す内容がたくさんあって、私の場合は15分程度の映像にしてもらった。そのうえで、こちらの日程とスタジオの空きを確認して、たとえば11月1日~2日で2本の番組収録を行った。

だから、通常の大学での講義、ゼミ、会議の合間に、1泊2日で2回分の45分の講義内容を事前にパワーポイントで準備することになり、かなり忙しい思いをした記憶がある。

講義撮影

前日の午前中に放送大学に着けば、その午後に1本、翌日午前に1本の時もあったし、前日遅く放送大学に着くと、翌日の午前に1本、午後に1本を撮り、そのまま最終便で羽田から札幌に帰ったこともある。

だから映像2本分のスーツは同じもので、ネクタイを変えただけであった。6回の講義だから、3回そのような経験をした。