しかし同時に、皮質からも視床へ向けて「この刺激にもっと注意すべきかどうか」を知らせる信号が送り返されます。

この「注意信号」によって視床側のニューロンの活動が微妙に調節され、まさに今感じている感覚の「優先度」や「鮮明さ」を高めたり弱めたりする仕組みが存在すると考えられています。

さらに、このフィードバックループは感覚が生まれる瞬間の「文脈」を決める上でも重要な役割を果たしています。

たとえば薄暗い中で足元に何かが触れた場合、それが「風で揺れる草なのか、小動物なのか」といった解釈の違いによって私たちは異なる反応を取ります。

このようなとき、皮質から視床へ送り返されるフィードバック信号は、それまでの経験や現在の状況といった文脈情報を反映し、刺激の感じ方を微妙に調整しています。

これは単に刺激を「感じる」だけではなく、「意味づけをして感じる」という複雑な処理を可能にしているのです。

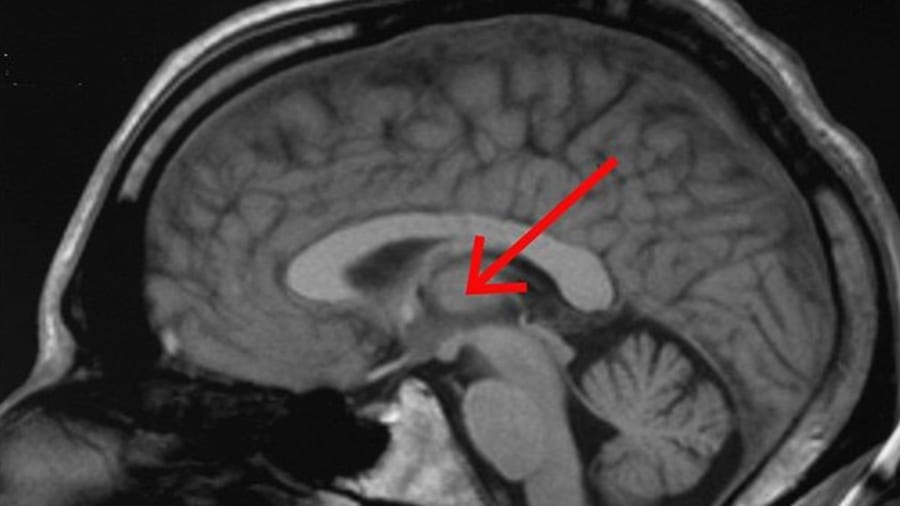

このように、視床–皮質間の双方向的な情報交換は、単なる情報の往復ではなく、感じ方の細やかな調節と文脈に応じた柔軟な対応を支える神経基盤として重要視されています。

そのため、近年ではこのフィードバック回路が注意や予測、さらには学習や記憶といった認知的なプロセスにも深く関係している可能性が指摘され、研究者たちの注目がますます高まっているのです。

そしてこの疑問に挑んだのが、スイスのジュネーブ大学で神経科学を研究するホルトマート教授率いる研究チームでした。

彼らは視床が単なる中継駅以上の役割を果たし、積極的に感覚の感じ方を変えているのではないかという大胆な仮説を立てました。

すなわち、視床は皮質に対し「感覚を強く感じなさい」とか「弱く感じなさい」といった司令を送り、皮質の感覚ニューロンの感度を微妙に調節する役割を持つ、いわば脳内の「感覚調整ダイヤル」のような働きをしている可能性があるのです。

では具体的に、視床はどのようにして皮質の感覚ニューロンの感度を調節しているのでしょうか?

脳の中にあった感覚の『ボリューム調整つまみ』