ですが、エジプトとヌビアは地続きで、自分が生まれ育った土地も南方向にあることは分かっていたでしょうから、なんとか逃げ出すことに成功すれば、故郷に戻れた人もかなりいたのではないかと思います。

右上の古代ローマに奴隷制が存在していたことや、中世に入ってから獰猛なヴァイキングなどの北欧系諸民族が、比較的温和な農耕民の多かった西欧や南欧の白人を捕獲して、中東などで売ったことも、たしかな事実です。 でも、生まれ故郷からの距離や身体的特徴の差、話すことばがまったく分からないか多少なりとも想像がつくか、逃げ出したときに野生の草木や動物を見て食べられるかどうか判断できるかといった点で、北米およびカリブ海での黒人奴隷の境遇ほど悲惨ではなかったでしょう。

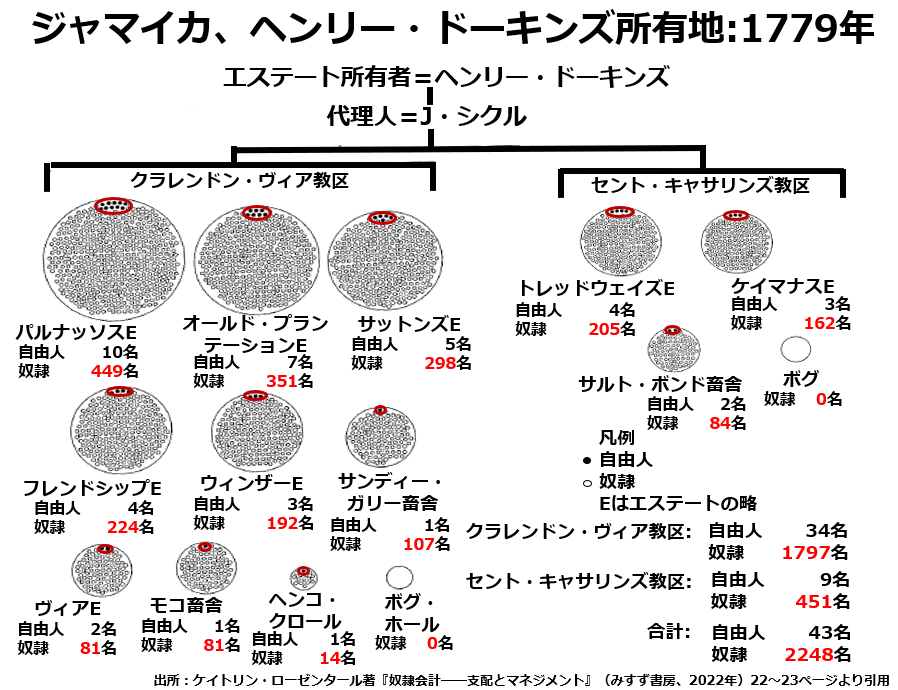

これらすべての点が、奴隷所有者たちにとって奴隷をさぼらずに強制労働させるために非常に有利な条件となっていたのです。これがどのくらい監視人の人数を節約するのに役立っていたか、はっきり示している図表があります。

ジャマイカの大農園主、ヘンリー・ドーキンズが2つの教区にまたがって所有していた8つのエステートと3つの畜舎、その他施設3ヵ所、合計で2248人という大勢の奴隷を使役していたのですが、監視人はわずか43名で済んでいます。

最大のエステートが奴隷約450人に対して監視人10人、2番目に大きなエステートが奴隷約350人に対して監視人7人と、ひとりの監視人が50人を見張ることができていたわけです。これは手元に銃のような武器を持っていたか、いなかったかだけでは説明できない監視人数の節約ぶりだと思います。

そして、ほとんどの島で先住民がヨーロッパからの入植者たちが持ちこんだ疫病で死滅してしまってから、本格的な大規模サトウキビ農園と併設した搾汁工場を経営していた大大地主たちは、競ってアフリカから輸入する黒人奴隷を買いあさりました。

およそこの世でいちばん「慈善事業でやっているわけじゃない」という形容がぴったり当てはまるのは奴隷商人でしょう。その奴隷商人たちが長い航路分の食糧や水も積みこみ、自然災害や海賊に襲われたときのための保険もかけたかなりの高値でも、まさに飛ぶように売れたと言います。