二人とも日本との通商交渉に一貫して協力的というか、ともすればちゃぶ台返ししたがるトランプの説得が課題であり、ラトニックに至っては日本側の代表を自宅に招いてトランプへのプレゼンの予行練習まで行っている。

滑稽なことに日本国内でもディールへの批判が噴出した。例えば京都大学大学院の藤井聡教授などは政治家に「こんな合意をするくらいなら(関税率)25%のままの方がずっとまし。米国の対日貿易赤字は約9兆円ですから、毎年の10%関税(15%からのオーバー分)は0.9兆円。80兆円あれば、100年近く補助できます」という旨のメールを送ったそうであるが、以上で見てきたように、80兆円、或いはその大半が米国に収奪され毀損することを前提に置くのは的外れである。

それ以前にこの批判は、関税が対米輸出総額ではなく対米貿易赤字にかかるという認識が、経済実務への理解と常識に基づく想像力が決定的に欠落していることを示唆する。貿易赤字額が判明するのは事後に輸出と輸入を合計した時であり、毎日通関する輸入貨物のうち、どのコンテナが貿易赤字分であり、どのコンテナが貿易赤字分ではないかを一体どうやって判断すると思っているのか?

もう少し普遍的な批判として、正式な合意文書がないことで、日米当局の説明に微妙な食い違いが残っているのと、そもそも信用できるのかという懸念が残る。

無理に同時に多数のディールを並行させているため、正式な合意文書を作る時間がないのは他の貿易相手国とのディールでも同様であり、ベトナムやインドネシアのケースではそもそも合意したのかさえ疑われた。従って一旦はホワイトハウス公式のファクトシートを正とするほかない。

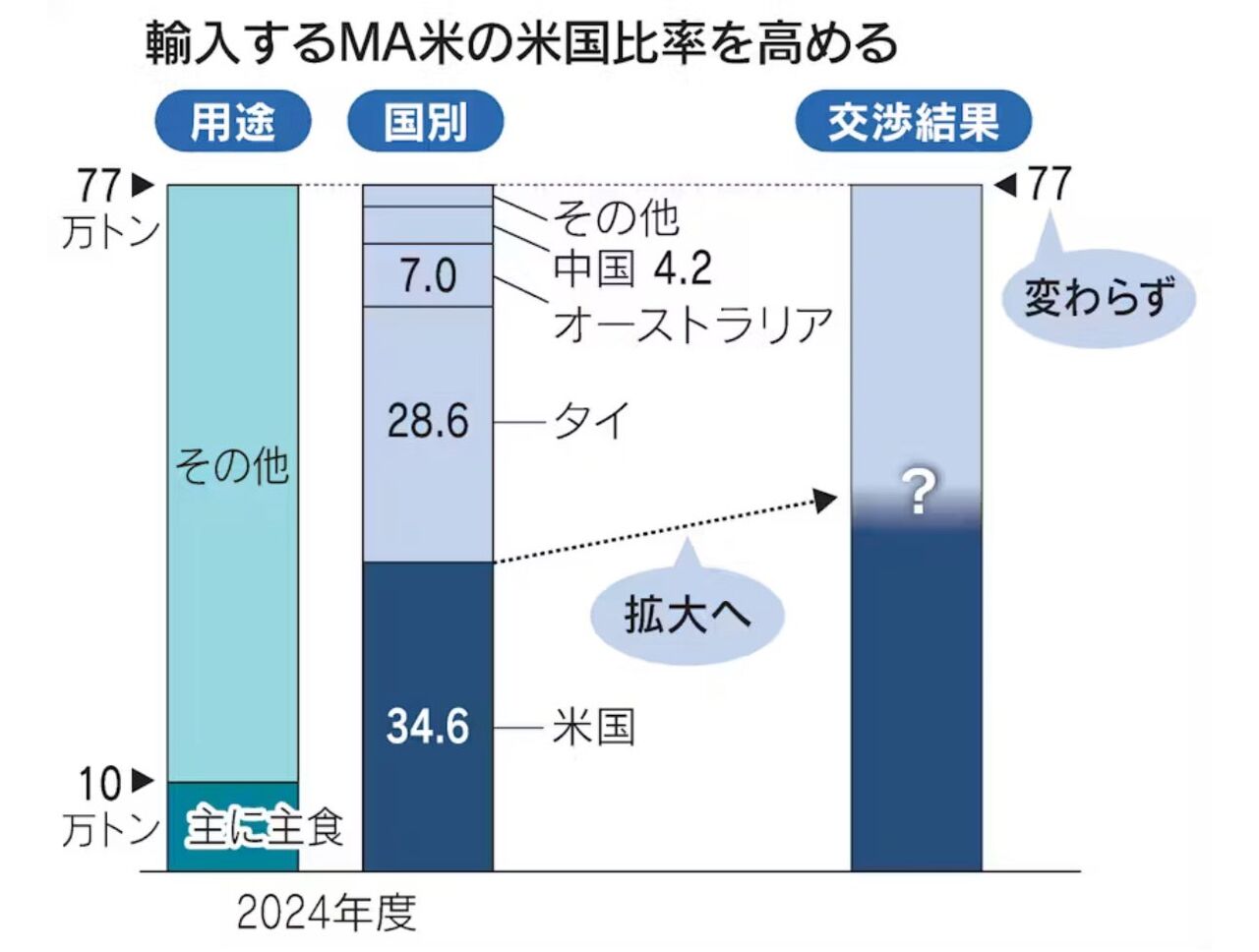

5,500億ドル以外では、コメ輸入枠の75%引上げと80億ドルの農産物購入、エネルギー輸入拡大、ボーイング機100機を含む商業航空機と数十億ドル防衛装備の購入拡大、米国の自動車・トラックに対する規制緩和が含まれている。農産物を含め日本側は関税を引き下げなかった。米についてはGATTで始まった無関税のミニマムアクセス枠の中で米国の割合を引き上げ、タイなど他の非米国家に泣いてもらうことになる。