正直言って途上国と違って資本が足りないわけではない米国で民間企業が参入しないような案件で収益が上振れるとは思えず、利益の分配は些末な問題である。それよりも米国内での土地取得や環境認可が遅れたり杜撰な運営や高コスト体質で頓挫するリスクの方が大きい。

5,500億ドルの大半は融資であり、出資は1~2%、つまり多くて100億ドル程度であり、10:90を通して日本政府が譲った利益は「数百億円の下の方」と試算されている。利益の分配どころか1兆数千億円の出資を全損したところで、節約した兆円単位の関税額と比べると大きくない。それだけ米国が毟る関税は巨額なのである。

関税の規模感と一人歩きする80兆円

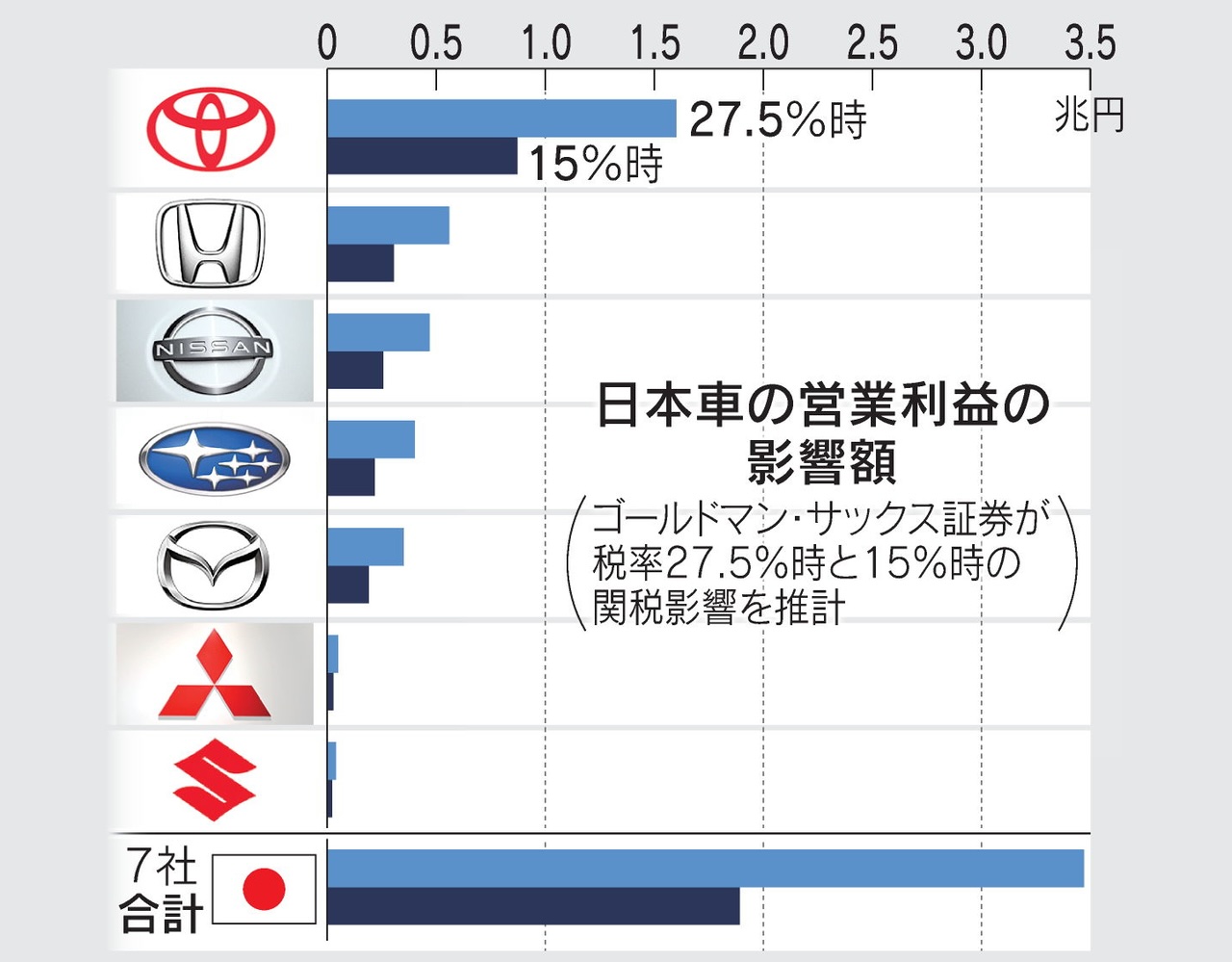

日本の2024年の対米輸出は21兆円であり、今回のディールで引き下げた幅を10%として単純計算で年間2.1兆円となる。21兆円のうち自動車と部品は7.2兆円余りであり、GSは自動車大手7社の関税影響が年間1.6兆円圧縮されるとしている。

何よりも、イギリスがもらった10万台 x10%の低関税枠を除くと世界で最も低い自動車関税率である。米国自動車業界は激怒した。米国メーカーもカナダやメキシコで生産された部品や完成車を輸入しており、その関税は現状25%に据え置かれている。USMCAの下で減税措置もあるとはいえ、日本車が一律15%関税で済む横で、何が悲しくて原産地要件を見ながら部品調達先を申告して税率を計算してもらわないといけないのか。

ラトニックとベッセントが日本とのディールの有利さを過剰なまでに強調せざるを得ないのは米国内の不満を抑えるためである。ベッセントは「四半期ごとにディールの履行状況を精査し、トランプ大統領が不満を持てば25%に戻せる」とまで述べているが、不可逆的に関税を引き下げるようなディールではないので理屈上は当然そうで、そもそもトランプ大統領の不満で一方的に関税率を引き上げてきた結果が今であるが、そこまで言い出したらもうあらゆる通商交渉に意味がないではないか。