また途上国支援と違ってプロジェクトを選択する権利は融資を受ける米国側にあり、JBIC側にどれだけ審査を行う権限が残るのか不明瞭であるが、米国の事業体がボコボコ倒産して開発経済学の教科書に載るとなるとかなり恥ずかしい。

そもそもJBICは原則として途上国で日本企業が関与する案件にのみ融資を行ってきた。しかしラトニックは日本はバンカーであり事業運営者ではないとしている。「米国に限り特別に」日本企業が絡んでなくても国益のためだから良いという解釈を作るのだろうか。

融資原資については、かつてJBICが活躍していた時代は郵便貯金や財政投融資から簡単に調達できたようだが、今後は日本政府の信用力を生かしながら外債発行等で調達することになる可能性が高い。

ここまで途上国と連呼してきたが、今回のディールはかつての日本が途上国向けに用意してきた経済援助の枠組みを、米国援助にシフトするということである。それは国際社会の新興国びいきに嫉妬するアメリカ・ファースト思想に迎合する動きでもあるが、いずれにしろ、21世紀になってまさか米国が大きな顔をして開発援助を受ける側になるとはJBIC創設時には誰も想像できなかっただろう。

今回のディールでは出資分についてはJBICが1割出資を行い、米国側による土地等の提供を9割出資としてカウントすると解釈される。後者はカラ出資に見えなくもないが、とにかく9割出資に係る配当等はJBICが受け取ることなく米国内で留保されることになる。

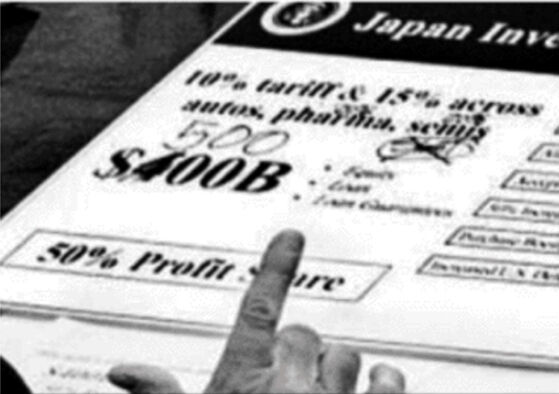

ホワイトハウス関係者が公開した交渉の様子を撮影した写真を見ると日本側は4,000億ドルのファイナンスと50:50のProfit shareを提案したようだが、トランプ政権が関税を1%ずつ引き下げるのと引き換えに金額を5,500億ドルまで引き上げ、利益配分も10:90に変えたようだ。

過去に貿易黒字を米国債に投資してもらった恩義もトランプ政権はあまり感じないようなので、「外国が投資して外国がリターンを持ち帰る」だけなら有難みがなく、「利益の留保」はイノベーティブだったようだ。