代わりに日本政府がトランプ政権に提供する条件の目玉は、国際協力銀行(JBIC)など政府系金融機関による最大5,500億ドル規模の出資、融資、融資保証の提供」であった。

5,500億ドルは約80兆円である。一連の関税騒ぎの裏にある米国の目下の課題が「経済安全保障上の重要分野における国内生産能力の欠如」であることを理解した上で、その生産設備の整備に対して金融支援を行うということである。対象は半導体、鉄鋼、造船など経済安全保障上重要な9分野である。

ラトニック商務長官はBloombergの取材でニヤニヤしながら「プロジェクトの計画や実行は大統領の決定に基づき米国側が行う、利益の9割は米国に留保され納税者や労働者、地域社会が圧倒的な受益者となる」と説明し、更に「基本的に彼らはこのコミットメントで関税引き下げを買ったようなものだ」と評した。

それだけ見るととんでもない不平等条約であるが、「80兆円と9割」はどういう整理をすればよいだろうか。

ベッセント財務長官が「イノベーティブな提案」と評した対米投資案は、国際協力銀行(JBIC)というネームからも想像できるように、要するに過去に新興国に対して行ってきた海外経済協力業務としての開発途上国向け海外投融資である。

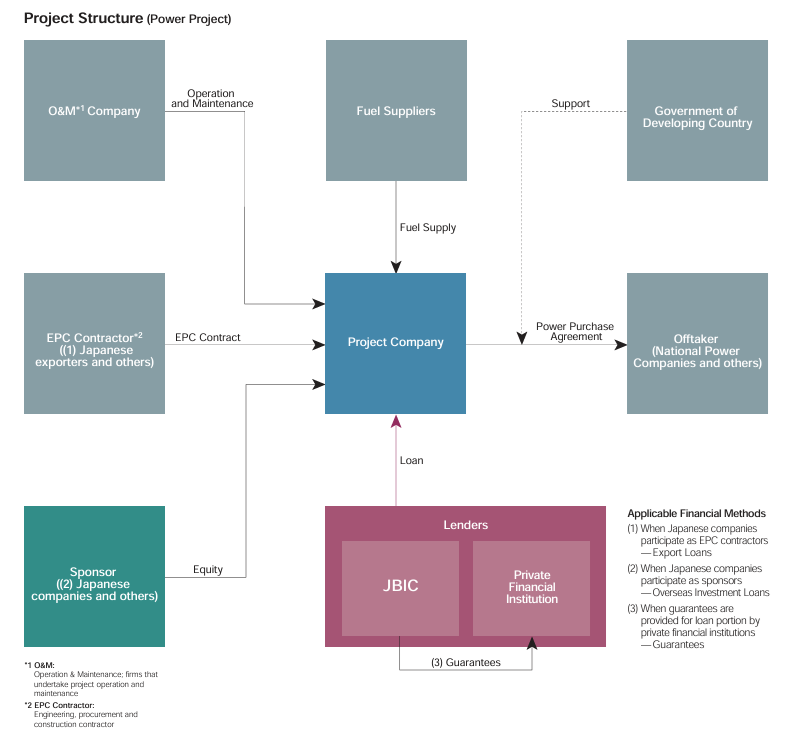

これまでJBICが取り組んできた開発途上国向け投融資の形態には融資(ローン)、信用補完、少数出資など様々なものがある。融資は予め定められた金利で貸し出すだけで、プロジェクトの利益が上振れたところで関係ない代わりに、事業体が破綻しない限り回収できる。政府主導の途上国向け円借款等は政治的判断から債権放棄を行うこともあるが、JBIC案件でそれは起きない。

信用補完は資金を他の民間銀行が融資する際に保証を行う。利益の分配が絡んでくるのは出資であり、伝統的にJBICは商社等と共に出資案件を立ち上げる際に「本邦出資者のうち最大株主とならない範囲で」出資を行ってきた。出資案件はプロジェクト頓挫や通貨危機、途上国の政情不安等で減損することもあるが、そのミャンマーやらロシアやらのケーススタディに米国が加わるかどうかである。