「音楽社会学」の本格物を書くには、楽譜の分析いかんでその価値が決まることは承知していたので、社会学の研究の合間に『音楽辞典』で初歩的な音楽理論を学び、楽譜の見方を練習した。結局この学習に時間がかかりすぎて、還暦での仕事になったのである。

古賀の「誰か故郷を想わざる」でいえば、四分の二拍子のイ短調であり、リズムは歩行をイメージできるものであった。その音域は広く、歌唱のパートだけでも13度あり、伴奏をいれれば実に15度になり、プロの歌手にプロの作曲家が全力で提供した作品である。そのようなことが楽譜から分かればいいという目的には達したので、このレベルで十分だと判断した。

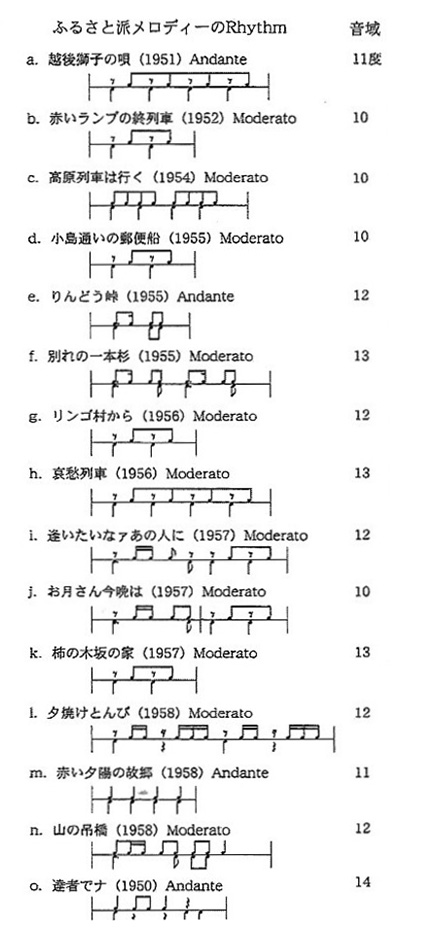

まずは古賀メロディに象徴される四七抜き歌謡曲(ドレミソラ)で作曲された「ふるさと派メロディのリズムと音域」の作品を選び、そのリズムと音域をまとめた(表2)。

表2 「ふるさと派メロディ」のリズムと音域 (出典)金子、2010:60.

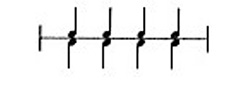

吉田「都会派メロディのリズムと音域」

同じ手法で吉田「都会派メロディのリズムと音域」を整理した(表3)。一見して、リズムが異なることが分かるであろう。確かに作品を耳で聞いても違いは感知できるが、音符を使い音楽理論に基づきまとめれば「音楽社会学」になるという思いが強かった。

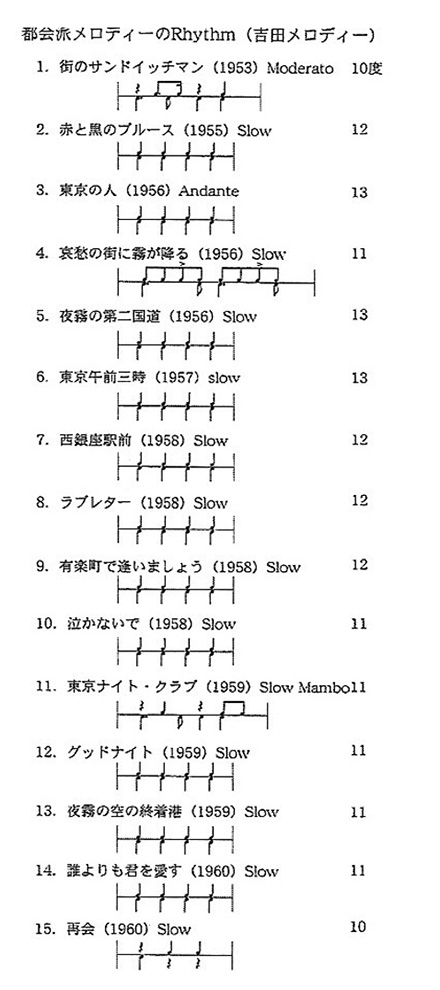

比較してみると、吉田の都会派歌謡のメロディは、

というブルースの基本リズムをもち、全曲が4分の4(C)拍子であり、四分音符が連続するものであった。

表3 吉田「都会派メロディ」のリズムと音域 (出典)金子、2010:60.

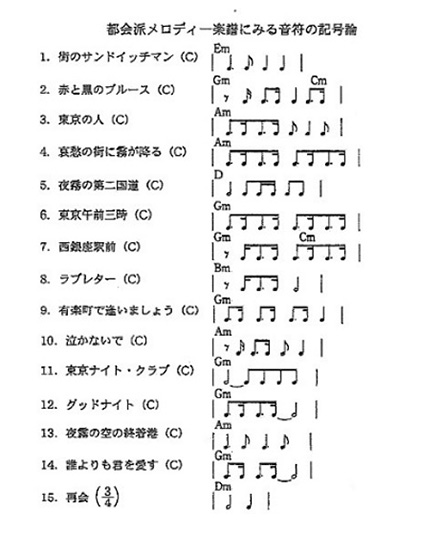

歌詞と楽譜の分析を吉田メロディでも行った

吉田の生涯作品2400曲がもつ幅広さは、「男性版都会派愛の歌」、「女性版都会派愛の歌」、「股旅ものと時代もの」、「青春歌謡」、「青春リズム歌謡」という5つの支流をもつところにある。

いずれもフランク永井や松尾和子それに橋幸夫と三田明など吉田学校の歌手が歌い、ヒット曲も数多い。吉田正の評伝だから、これらの音楽面の特徴をいくつかにまとめた(表4)。

表4 都会派メロディ楽譜にみる音符の記号論 (出典)金子、2010:64.