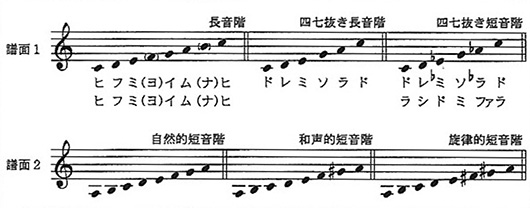

ただしそれを具体化するには、音楽理論の初歩だけでも学ぶ必要を感じ、社会学研究の合間にそれを行ったがうまくいかず、ようやく作品化できたのは30年後であった。なぜかというと、 楽譜から譜面1と譜面2の読み取りと理解がなかなかできなかったからである。

表1 譜面1と譜面2 (出典)金子、2010:55.

結論を先取りしていえば、古関は全方位であったが、万城目や古賀の楽曲の大半が譜面1の「四七抜き長音階」か「四七抜き短音階」で作曲されていたのに対して、吉田メロディでは譜面2の「和声的短音階」か「旋律的短音階」が駆使されていた。

この相違が歌曲の個性を決定するが、個別の楽譜からそれを読み取る知識と技術を身につけるのに苦労したからである。還暦前にそれができるようになったことで、楽譜の分析が一気に進んだ。

近代西欧音楽を「合理性」で把握した

ウェーバーは、近代へと向かう西欧音楽の歴史的経緯を「合理性」によって集約し、より詳細には音の理性、和声、和音、秩序、「調的」感覚、整律、調性、協和性、音間隔の対称性などで分析したが、同時に「いわゆる”理論”なるものについていえば、それがほとんど何時でも音楽発展の事実の後を追いかけてきた、ということはまったく明らかである」(同上:203)ことも知っていた。

社会的事実が先行し、これを理論が分析し整理するのである。そこには社会学研究の基本的骨格が存在するので、対象を音楽や音楽環境としてもやり方は変わらない。

エリアスのモーツァルト研究も参考にした

他にも、たとえばエリアスのモーツァルト研究は、モーツァルトの生活史、その社会的時代的な背景、人間論、音楽論を総合的に含んでいた(Elias,1991=1991)。

「芸術家の着想は素材や社会に関わりをもっている」(同上:69)とするエリアスの社会学は、「現代の社会生活の理解しがたいものをよりよく理解し、説明できるようにする学問」(同上:170)であったので、『吉田正』にも使えると判断したのである。