ウェーバーの『音楽社会学』に出会う

その体質は大学に入学しても変わらず、授業の合間にギターを独習して、たまには下宿で弾きながら歌っていた。

しかし、さすがに1968年~69年の学園紛争(大学闘争)の渦中にいる学生として、徐々に音楽や文化から離れて政治と社会に目覚め、とくに社会学を専攻してからは音楽への関心を凍結することにして、大学院に進んだ。

ウェーバーの『音楽社会学』との出会い

修士課程のゼミで恩師から高田保馬の膨大な業績を紹介され、その生き方に関心をもち、紆余曲折を経て冒頭でのべた30年後の『高田保馬リカバリー』に結実した。

もう一つは博士課程の後半で、ウェーバーの『音楽社会学』(1911~1912=1967)に出会った。これはいくつもの領域で多数の作品を残し、いつの時代でも世界の社会学界の「東の正横綱」であるウェーバーの代表作を、翻訳でもいいから読んでおきたいという院生としての問題意識のなかで巡り合ったものである。もちろん他のウェーバー本以上に「音楽社会学」の内容はほとんど理解できなかったが、それでも本の奥から手招きされているような気がした。

『吉田正』の構想は20歳代後半

かろうじてその『音楽社会学』は、ヨーロッパ近代資本主義社会の特性を「合理性」に絞りこみ、それを対位法と和音和声法に局限してインドや中国までも包摂し歴史社会学的に明らかにしたことを理解した。

しかし、日本の社会学者にとってはこの本は孤高の存在であった。なぜなら、音楽の素養がなければ読めず、理解不能だからである。

クラシック音楽と歌謡曲の対比から

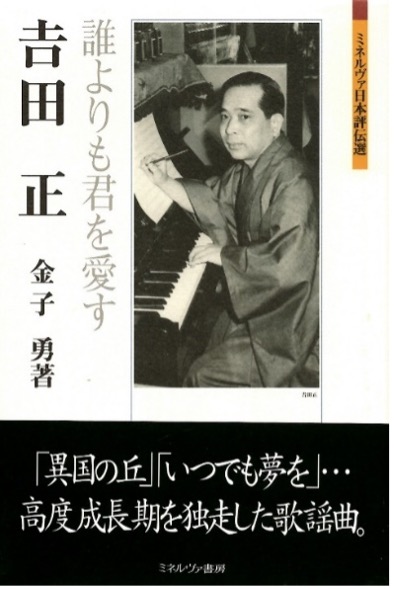

ただ曲がりなりにも読んでみたら、ヴェーバーが終生の課題とした「合理性」を近代ヨーロッパのクラシック音楽に見て取ったところからヒントが得られた。それにより、かねてから愛唱してきた高度成長期に大衆音楽世界を疾走した「吉田メロディ」に、新しい「都市化」時代の日本人の心性を重ね合わせたいという問題意識を膨らませるようになった。