で、このプランの場合、だいたい以下の4枚のスライドが重要で・・・

こういうスライドプレゼンに慣れてる人はこの4枚で「なるほど!」ってなったんじゃないかと思いますが(もっと具体的な案はこちらで全部読んでみてください)、もう少し説明すると、日本と米国の博士を巡る状況で一番違うのが、「終身雇用を前提とする社会かどうか」というポイントなんですよね。

米国は雇用の流動性がめちゃ高いんで、「有期雇用」的な契約でもその意味が日本と全然違う。

米国なら、首になったらまた別のとこ見つけりゃいいかという感じになれる(色々問題は彼らにもあるでしょうが日本とは全然違うのは確実)。

しかし日本においては、「ちゃんと働いている人」はだいたい終身雇用前提でいるので、そう簡単にプラプラと新しいポストが見つかったりしないわけですよ。

企業が雇うにしても、「一人雇う=一生面倒を見る」契約という意味合いになるので、簡単に雇いづらい。

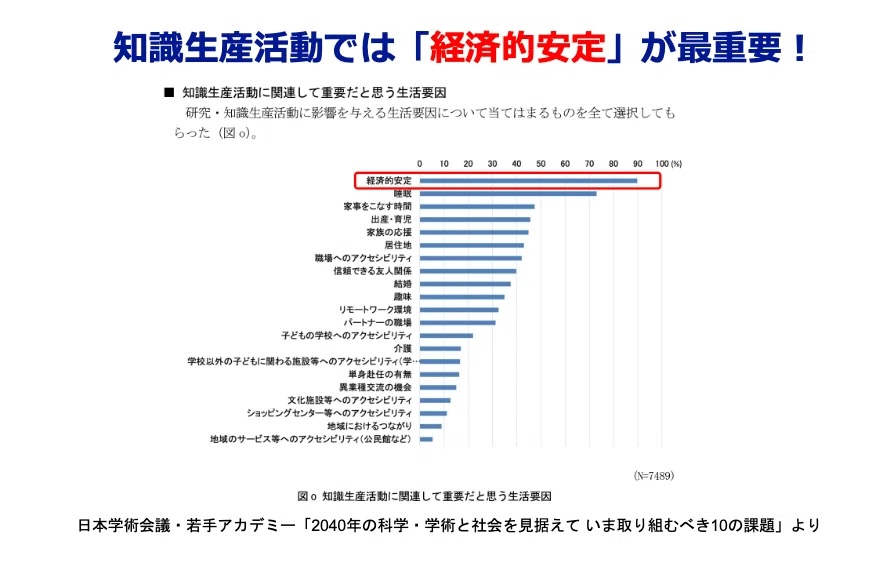

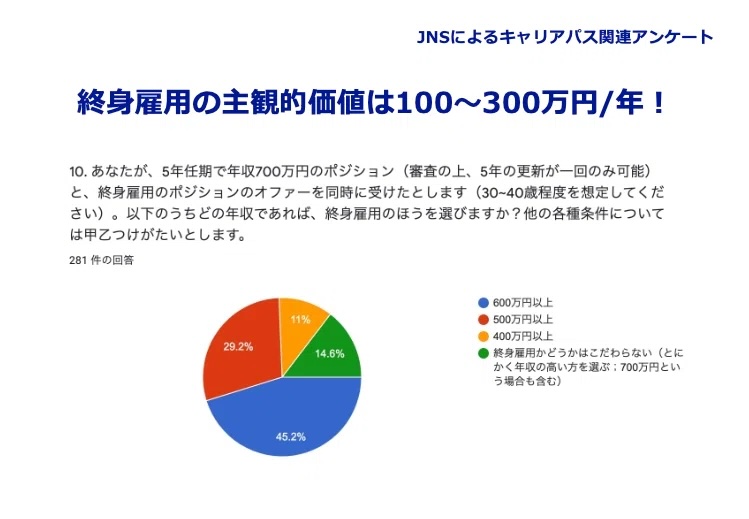

結果として、研究者の「雇用の不安定さ」がもたらす研究者人生へのインパクトがものすごく大きくなってしまうんですね。

そこで、宮川剛氏周辺が提案しているのは、

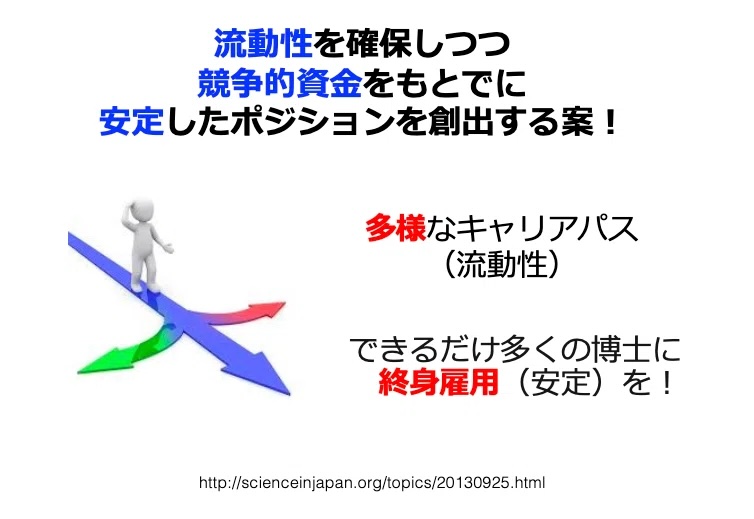

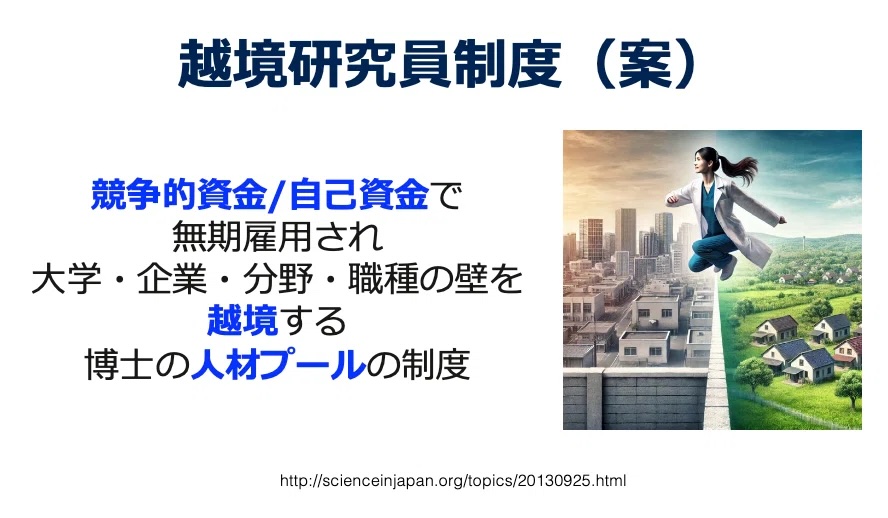

「終身雇用である基礎部分さえ確保してくれるのであれば年収は少なくてもいい」というニーズを、一度大学の職を得た人たちには公的に保証する人材プールを作り、そこで「疑似的に終身雇用環境」を提供することで、「安定的に研究できる環境」と、プラスアルファで色んな就業機会に斡旋できる仕組みを、日本の予算額でも可能な低コストで作る

・・・という方向性のようです。

得てして、海外目線でしか日本を見れない「改革者」が、日本の大学の仕組みの齟齬に怒りを覚えると、

「そもそも終身雇用が基本で人材の流動性が低いから日本はダメなんだ!僕が助教授をやってたイェールでは・・」

…みたいなことを言い出して、日本の現場の人たちから

「そんなこと言われてもね・・・」