育児と仕事をめぐる女性の生き方

さて、日本の少子化対策の筆頭に「女性の働き方」改革が位置づけられたのは、政府審議会に労働経済学の専門家が多かったからであろう。この方々の大半はいわゆる「M字型」労働を批判する傾向の持ち主が大半を占めていたような印象を持っている。

すなわち、女性が大学・短大などの高等教育を卒業後に就職して、30歳前に結婚して、いったんは離職する。そのうえで、子どもが小学生になれば、子育ても楽になり、再就職する。そのカーブが35歳を底として「M字型」を描くのである。

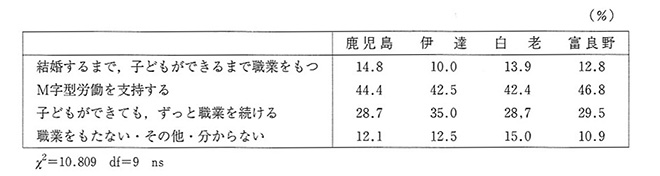

4都市での調査結果は表1の通りであるが、政府審議会に集まった労働経済学者とは異なり、この選択肢内では相違が統計学的には検出できなかった。回答の分布は㎱だったからである。

表1 育児と仕事をめぐる女性の生き方 (出典)金子、2007:135.

「M字型」労働支持者が一番多いが

確かに4都市比較でも「M字型」労働支持者は40%を越えていて、都市の規模や九州と北海道の違いもなさそうである。その意味では、表1からは「M字型」のような女性の働き方はかなり普遍性をもっていると考えられる。

反面で、フェミニズム系の人々が推奨する「ずっと職業を続ける」生き方は、3都市では3割に届かなかった。これは好き嫌いを超えて、日本の子育て中の男女が普通に選択してきた生き方なのではないか。

コミュニティ論への目配り

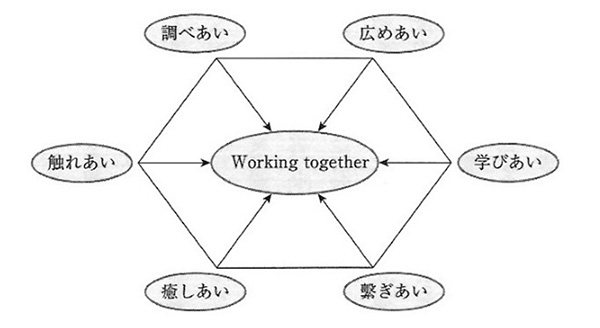

本書の二つ目の課題としては、デビュー作から彫琢してきたコミュニティ論をソーシャル・キャピタルと絡めバージョンアップして、従来から込められてきた「共同性」ないしは「協働性」の内容を豊かにしようと試みた。そのために、かねてから気がついていた「理論(theory)と現場(theater)は同じである」を前提としてコミュニティ概念を見直したのである。

共同性、連帯性、凝集性などの訳語は当然だが、そのための「現場」(theater)には何が想定されるのかを問い直してみた。その成果に図3のようなモデルがある。

図3 コミュニティをつくり上げる諸活動 (出典)金子、2007:40