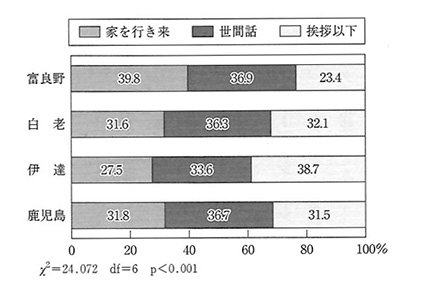

対象地の人口は、農業地帯の富良野市が2.5万人、鹿児島市が59.8万人、伊達市が3.6万人、白老町が2.2万人であった。実際に訪問面接調査で調べて、その結果を比較すると、伊達市民がいちばん近隣関係の親しさに欠けていて、4都市のなかでは県庁所在地でもあり、人口も60万人の鹿児島市のほうが親しい近隣関係を維持していたことが分かる。

もちろん北海道中央部に位置する農業都市である富良野市ほどの親しさではなかったが、この連載でも数回使用しているχ2検定を行うと、図1の分布には統計学的には意味があることが分かる。

図1 4都市間の近隣関係の比較 (出典)金子、2007:123.

社会関係資本がもつ外部への橋渡し機能と内部的な結合機能

ただし、パットナムが「橋渡し」(bridging)と「結合」(bonding)にソーシャル・キャピタルがもつ機能を分類した結果は、日本的な文脈からも応用可能である。

たとえば文献的にも経験的にも、ロータリーやライオンズなどの財界クラブのもつ「橋渡し」と「結合」は、経済的取り引きでも有効に機能する場合がある。団体参加には、パットナムによる橋渡し機能と結合機能を有すると一般化できる。橋渡しタイプのグループ内においての関係も結合グループ関係でも、ともにその効果はある。

4都市における子育て基金への態度

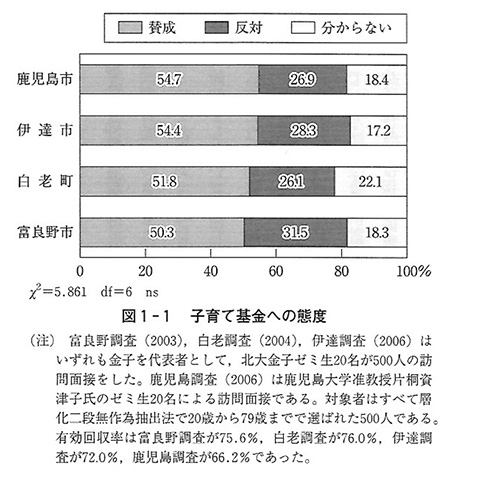

次に、私の「子育て共同参画社会」の要としてきた「子育て基金」についての4都市住民の態度を紹介しておこう。

図2がその結果であるが、県庁所在都市で伝統文化が濃厚に残っていると思われる60万都市の鹿児島市でも、北海道の2~3万人の人口をもつ小都市でも、半数程度が「賛成」を表明した。4都市間のこの結果の分布には違いがないことがχ2検定結果により、統計学的に証明できたからである。詳細な解説は省略するが、㎱という記号はnot significance(意味があるとは言えない)を表わすものである。

図2 「子育て基金」への態度比較 (出典)金子、2007:22.