当時、ウェルマンが実証的コミュニティ論に投げかけた問題は、現在取り扱っているコミュニティが、「すでにコミュニティは消滅した」(lost)のか、「コミュニティは存続している」(saved)のか、あるいは「自由に作り直せる」(liberated)かの三択を迫るものであった(ウェルマン、1979=2006)。

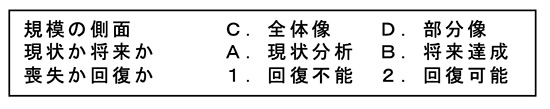

これは画期的な論文であり、ウェルマン問題を私なりに解釈すれば、表2のような分類ができる。たとえば問題意識の組合せとして、「部分像+将来達成+回復可能」もあれば、「全体像+現状分析+回復不能」も起こり得るであろう。

表2 コミュニティの分類 (注)金子のまとめ

ソーシャル・キャピタルかアイデンティティか

いずれにしても最終的には、表2を使ってコミュニティがソーシャル・キャピタルから醸成されるのか、もしくは意識レベルのアイデンティティに強く関連するのかの解明に行きつく。

さらに、コミュニティを社会システムとして捉えるのか、社会関係に限定してソーシャル・キャピタルにとどめたまま使うのかに関しても、研究者個人は立場をはっきりさせておきたい。なぜなら、この両方のテーマこそが、コミュニティ論を応用しながら、最終的に論者が判断を下しておきたい社会学的な課題と見なすからである。

オーストラリアでの調査と文献研究

しかもこれは2025年6月25日に取り上げた『社会調査から見た少子高齢社会』から持ち越した解答でもある。

ウェルマンと表2を合せると、2002年7月にオーストラリアのシドニーの国際会議に出かけた際に、メルボルンにまで足を延ばして調べた「堅固な家族と強いコミュニティづくり」との正の関連が活用できて、政策的にも少子化への応用可能性に富むと思われるからである。

「堅固な家族」を作り「強いコミュニティ」の支えにする

当時のオーストラリア政府は、「政府は堅固な家族と強いコミュニティづくり」に責任があるとして、家族やコミュニティへの予防や介入を強調していた注1)。「堅固な家族」を戦略的に作り出すことは、家族関係を強め、家族解体を減らす」ことに尽きるが、大局的には少子化の筆頭原因である単身化=未婚化を阻止することに直結する注2)。