2011年3月11日の津波到達前、下校した1年生を除く2年生から6年生までの児童82人が校舎に残っていた。防災放送が津波警報を発すると、教職員が児童を校庭に集め、指定された避難場所である太平山に誘導した。

太平山は校舎から内陸側へ約1km先にあり、さらに児童と教職員は山の登り口へと500mほど回り込み、山中を通過して海から2.5km離れた国道6号に出た。このとき空荷のトラックが通り掛かり、児童と教職員を荷台に乗せて浪江町役場まで運んだ。

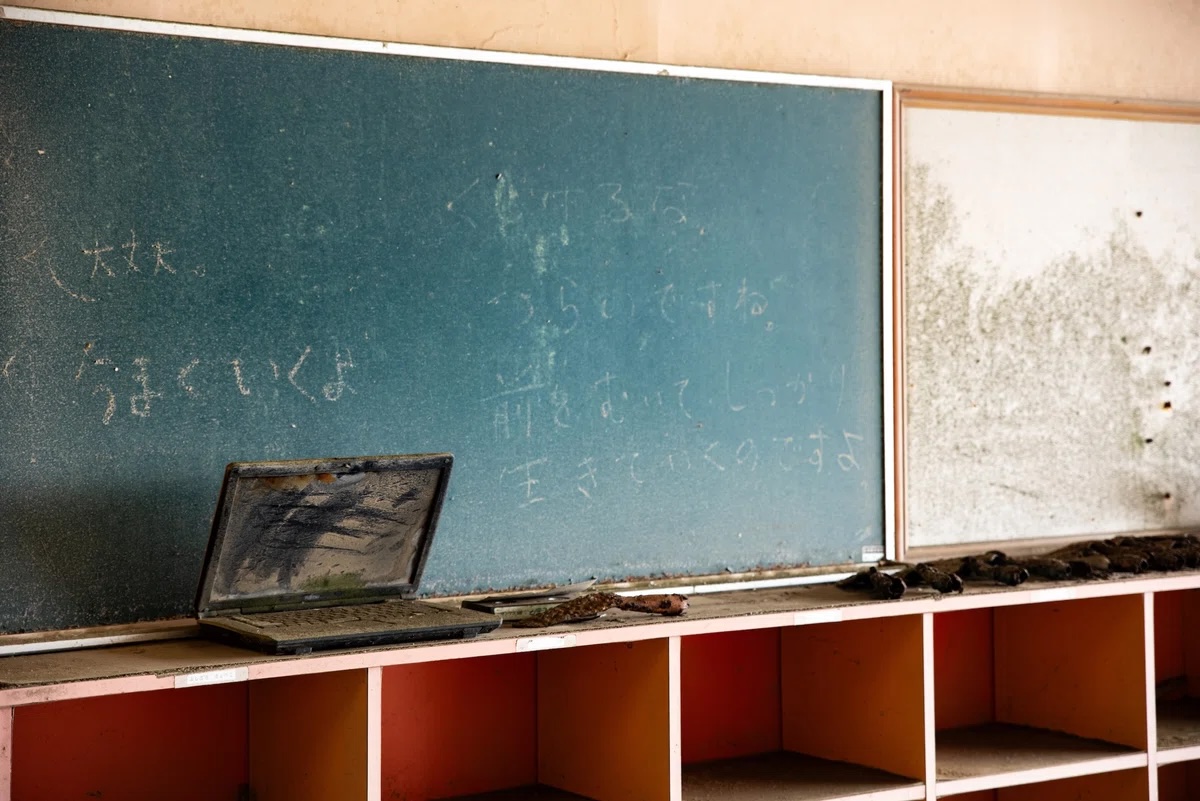

人命は失われなかったが、校舎は壊滅的な状態になった。

震災遺構浪江町立請戸小学校 1階

震災遺構浪江町立請戸小学校 1階

震災遺構浪江町立請戸小学校 1階

震災遺構浪江町立請戸小学校 1階

震災遺構浪江町立請戸小学校 1階

震災遺構浪江町立請戸小学校 1階

震災遺構浪江町立請戸小学校 1階 印刷室1階の天井や壁面は被災時のままだが、床は見学者が立ち入れるように整理されている。印刷室のみ当時のまま保存している

震災遺構浪江町立請戸小学校 1階

震災遺構浪江町立請戸小学校 1階

震災遺構浪江町立請戸小学校 1階

震災遺構浪江町立請戸小学校 階段踊り場 津波浸水深の表示がある

震災遺構浪江町立請戸小学校 2階

被害の内容と程度は地域によって違いはあったが、津波は相双地域と浜通りだけでなく、北海道、岩手県、宮城県、茨城県、千葉県を襲った。福島第一原発事故も津波による電源喪失が発端となって発生した。すべては津波から始まったと言ってよいだろう。しかし、その後の復旧や復興の在り方、社会や政治からの注目度、その扱われ方は一様ではなかった。

私は当事者ではないが、幸いにも請戸小学校の10余年を垣間見る機会を得た。相双地域と浜通りの過去と現在だけでなく、甚大な被害を受けた地域を考えるとき、請戸小学校をメートル原器のような基準点にしようと思った。

再び国道6号を南下

大熊町ではひさしぶりに林智裕さんや、ずっと会いたいと願ってきた人と話し込んだほか、以前原岡から紹介された人と会うなどした。やはり会って話をしなければ分からないことは多い。