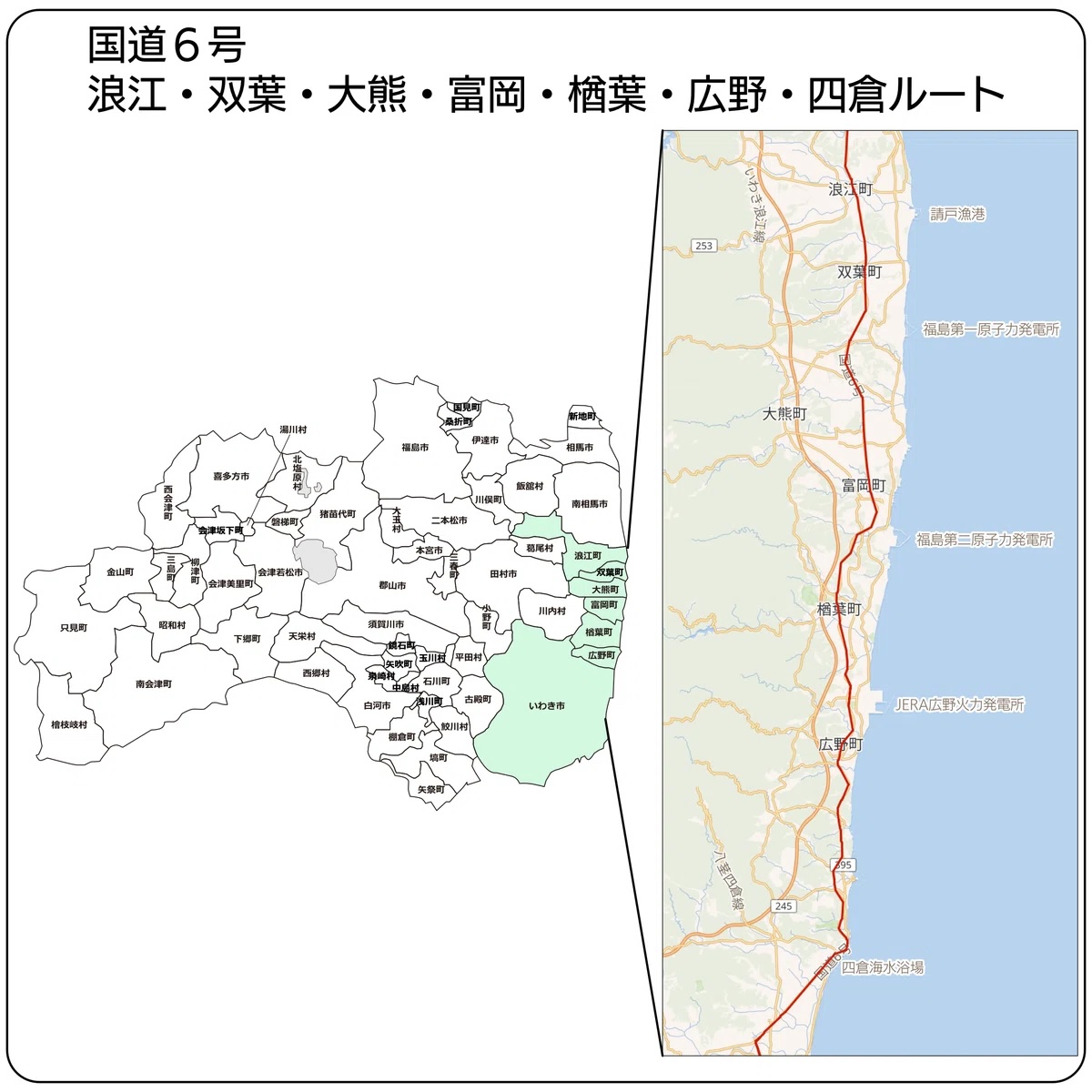

ネムノキが国道6号沿いの家だけでなく、他の空き家や、津波で被災して荒地になった場所にも増えているのを知ったときから、私はこの花を美しいと思えなくなり脅威を感じるようになった。今年もネムノキの脅威が相変わらず居座っているだけでなく、以前は生えていなかった場所にまで進出していたので「まいったな」と思わずにいられなかった。

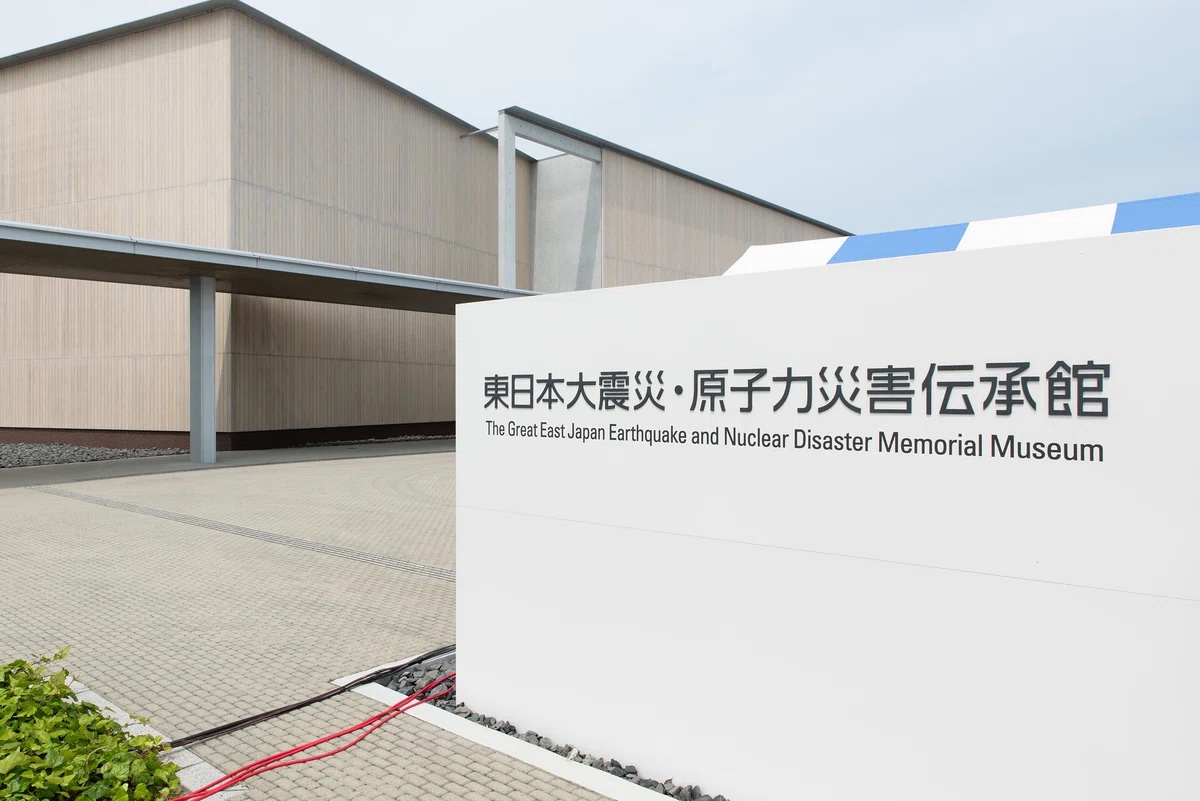

だが対照的に、大野駅の周囲で整備事業が始まり、まるで別の町になろうとしていたのは前述した。大野駅を通過して、東日本大震災・原子力災害伝承館に近づくとやはり景色の印象が変わっていた。これらはどれも整然としていて、新天地と呼ぶほかない景観を形作っている。

しかも伝承館の隣にある双葉町産業交流センターの敷地で、約70のブースが立ち並ぶ標葉しねは祭りの会場設営が忙しく行われていた。祭りでは高さ3.3m、重さ700kgのだるまを挟んで来場者が綱を引き合う巨大ダルマ引きが行われるという。震災以前のようにはいかないだろうが、人々が集うのだ。

東日本大震災・原子力災害伝承館

標葉祭りの設営作業

東日本大震災・原子力災害伝承館の屋上から見た海

巨大ダルマがトラックでやってきて、標葉祭りの設営場所に入場するのを見届けてから伝承館に入館した。伝承館を訪ねて展示で震災と原子力災害の被害を目の当たりにするのは初めてではないが、今回も内容に圧倒された。

私とともに首都圏からの自主避難者問題の解決に当たった原岡ひさのは、この災害の当事者で避難者だが、恐怖がぶり返すので伝承館の展示を最後まで見たことがないという。彼女は関東に避難して被災地の日常から離れたため、日々の変化を経験できず、時間が止まったままになっているので、いつまでも恐怖を克服できないのではないかと語っている。

原岡の恐怖に比べたら、私がネムノキに感じる負の感情は大したものではないだろう。しかし震災や原子力災害の痕跡を象徴するネムノキと、再整備事業の様子や人々が集う祭りの準備が別世界の出来事に感じられた。