ちなみに、2013年段階では世界185カ国での中央値が15‰、平均値は34‰であった(WHO, World Health Statistics 2015)。

乳児死亡率の最高はシエラレオネの107‰であり、インドが41‰、ロシアが9‰、アメリカが6‰、フランスとイギリスは4‰、ドイツとイタリアが3‰、日本とスウェーデンが2‰になっていた。いずれにしても、日本における「乳児死亡率」の低さは世界に誇れる成果である。

経済成長と乳児死亡率との間には逆相関

これらの事例からすれば、経済成長と乳児死亡率との間には逆相関を想定することができる。すなわち、乳児死亡率の低下と経済成長による国民生活水準の向上との間には正の相関がみられるのである。

成長を否定して意味不明の「脱成長」(英degrowth、仏decroissance)を愛好する人々は、経済成長と乳児死亡率との間には逆相関があることにどのような感想を抱くであろうか(金子、2023)。

高齢者対策と少子化対策

「少子化する高齢社会」では、高齢化率も高齢者数も増加することから、年金、恩給、高齢者医療、介護保険給付、老人福祉サービス量は着実に増えてくる。

一方、少子化対策に関連する「家族・児童関係」があり、出産育児一時金、育児休業給付、保育所運営費、児童手当、児童扶養手当などがここに含まれるが、社会保障費全体に占める比率はこれまで4~5%程度で推移してきた。

消費税率の相違

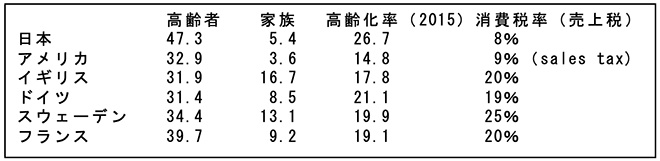

このうち、高齢者と子ども手当を含む家族向け支出の比率をいくつかの先進国間で比較しておこう。周知のように、日本の高齢者向けの支出の多さと家族向けの少なさが表5からも理解できる。

日本の消費税率が6ヵ国間で最低であることにも留意しておきたい。アメリカは州ごとに仕組みが違うので、一概には言えないが、小売税が消費税に匹敵しており、当時は最高で9%であった。しかしヨーロッパの先進諸国の大半では20%を超えており、消費税負担額は日本の比ではない。

表5 高齢者向けと家族向けの社会支出の比較(2013年度) (出典)国立社会保障人口問題研究所編『平成26年度 社会保障費用統計』2016:9.