単身者の増大

まず世帯構成のうち、全体の30%に膨れ上がった単独世帯の急増が指摘できる。高齢者と若者中心の一人暮し傾向は止まらず、それは平均世帯人員が2.5人まで低下してきたことと並行する。近代家族の典型である核家族の比率も減少傾向にあり、いわゆる共働き世帯率も下がっている。ただ、一人暮らし高齢者世帯率は高齢化とともに着実に増加してきた。

「少子化する高齢社会」では政策論的には従来の人口年齢三区分の見直しは急務となるが、世界195カ国では依然として15歳からの生産に従事する若者が多いから、こちらの統計もまた比較素材としては有効になり、日本では二種類の人口区分統計A(0~14歳、15歳~64歳、65歳以上)とB(0~19歳、20歳~69歳、70歳以上)が併存することになる。

「乳児死亡率」の劇的低下

このような人口構造の変化のうち、高齢化率を高め、平均寿命を押し上げた原動力に「乳児死亡率」の劇的低下があることはあまり知られていない。

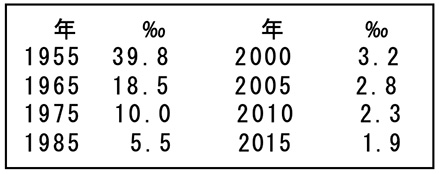

日本の統計で最古のデータは1899年の「乳幼児死亡率」153.8‰(千分率)であり、2015年のそれは1.9‰であった。すなわち、赤ちゃんが1000人産まれて、1歳の誕生日を迎えられない子が2人弱ということになる。これは日本社会が世界に誇れる成果である(表4)。

表4 乳児死亡率の推移 (出典)厚生労働省「人口動態統計」各年版

19世紀末ではなく太平洋戦争後の1955年の「乳児死亡率」と比較しても、まさしくその値は劇的な減少といえる。医学の研究成果とともに、医療機器の水準向上、薬学の発展と薬剤の入手の容易さと効果、国民の栄養の向上と知識の普及、公衆衛生学の成果に基づく生活衛生環境の向上、保健学などの研究成果と国民への知識の浸透、住宅事情の好転、インフラのうち上下水道の完備などの総合的成果であり、これは経済成長による代表的なプラス効果といってよい。