そこで「少子化する高齢社会」としての認識をもち、そのなかで積極的な高齢者支援と子育て支援が合わせて求められたが、縦割り行政の弊害により、当時も今も両者の連携が不十分なままのように思われる。

だから、その際に補助線として考慮したのが量質両面に関する家族の変容であった。

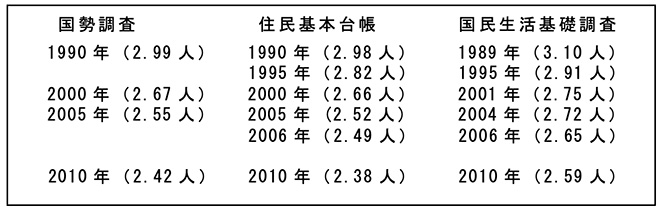

小家族化の進行

すなわち、現代日本での重要な動向に、持続的な平均世帯人員の減少による家族力低下がある(表2)。日本では家族力指標を示す平均世帯人員の実態は国勢調査、住民基本台帳調査、国民生活基礎調査から明らかにされてきた。母集団や調査方法に違いがあるために、その結果は微妙に異なるとはいえ、小家族化の動向は3通りの調査結果から完全に把握できる。

国勢調査結果でいえば、1950年が5.02人、60年が4.52人、70年が3.73人、80年が3.25人、90年が2.99人、2000年が2.67人、そして2010年が2.42人であった。

表2 3種類の調査による平均世帯人員(出典)金子、2013:88.

2種類の家族

この事実を踏まえると、高齢化とともに平均世帯人員の減少により家族力が弱まっており、日本全体の高齢者福祉を考える際にはこの動向への対応も大きな課題となる。なぜなら、小家族化により家族機能は確実に低下するからである。

社会学では家族を定位家族(family of orientation)と生殖家族(family of procreation)に二分する伝統があり、少子化は生殖家族を創らない人々の増加による種の絶滅への動きまで視線に収めている。

家族機能の低下

その中で、①子どもの社会化と教育機能、②生産と消費機能、③老幼病弱の保護、④娯楽休養、⑤宗教の単位、⑥社会的権利と義務の主体などの家族固有の機能が弱くなった(金子、1995)。

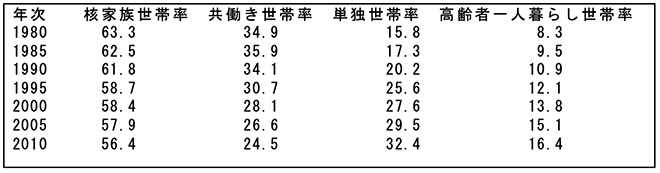

そこで都市高齢社会における家族がもつ意義を考えるために、新しい世帯動向にも触れておきたい。表3で日本の世帯における30年間の特徴的な変化を整理した。

表3 日本の世帯構成の特徴(%)(出典)すべて国勢調査結果。ただし、総務省統計局編『1995 社会生活統計指標』および総務省統計局編『2015 社会生活統計指標』で補ったところがある。