なかなかよく出来た構想だったので、古川康佐賀県知事と少子化対策に強い関心を示されていた野田聖子衆議院議員にお願いして、三者鼎談を読売新聞本社で行い、その記録を今は廃刊となった『読売ウイークリー』(2007年3月4日)で特集していただいた。

図1からは、社会全員が「育児保険」の掛け金を負担することに加えて、子育て中の親は、「保育サービス」を利用する場合としない場合に分けて、サービス給付か現金給付を選択できるという2点に集約できる。

高齢化と少子化を同時に見ていく

高齢化を推進する最大要因である少子化は合計特殊出生率を指標とすると、本書の準備期間の2005年の1.26を下限として、2009年1.37、2010年1.39というように横ばい状態にあった。

この数年少なくとも合計特殊出生率が低下しなかったのは、団塊世代の子どもであり、他の世代よりも数的に勝る30歳代後半の女性に出産が多く見られたからである。

35歳~39歳の女性総数に変化

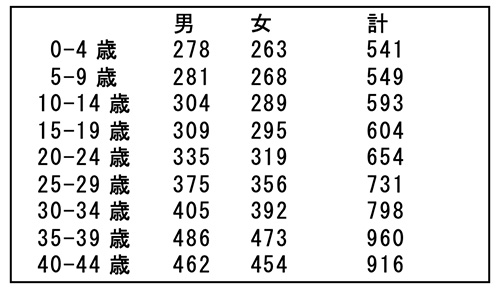

しかし、表1で明らかなように、出産が活発だった世代としての35歳~39歳の女性総数473万人が、5年後には30歳~34歳の女性総数392万人と入れ替わるから、これまでのような出生数も出生率も期待できなくなる。

表1 44歳までの男女総数比較(万人)(出典)2011年9月人口統計(速報値)総務省統計局

加えて、年少人口の落ち込みは不可逆的である。具体的には、この頃から0歳~4歳、5歳~9歳、10歳~14歳、15歳~19歳、20歳~24歳という5歳幅の世代では、幼くなるほど男女総数が少なくなり、それは現在まで続いてきた。

家族の変容も激しくなった

当時からまさしく高齢者の増加とともに、総人口総数と年少人口のじり貧が鮮明になってきた。ここからの将来像こそが現代日本の直面する最大のリスクとなるが、政治行政やマスコミをはじめあらゆる領域でそのリスク感覚は鈍いままで推移してきた。