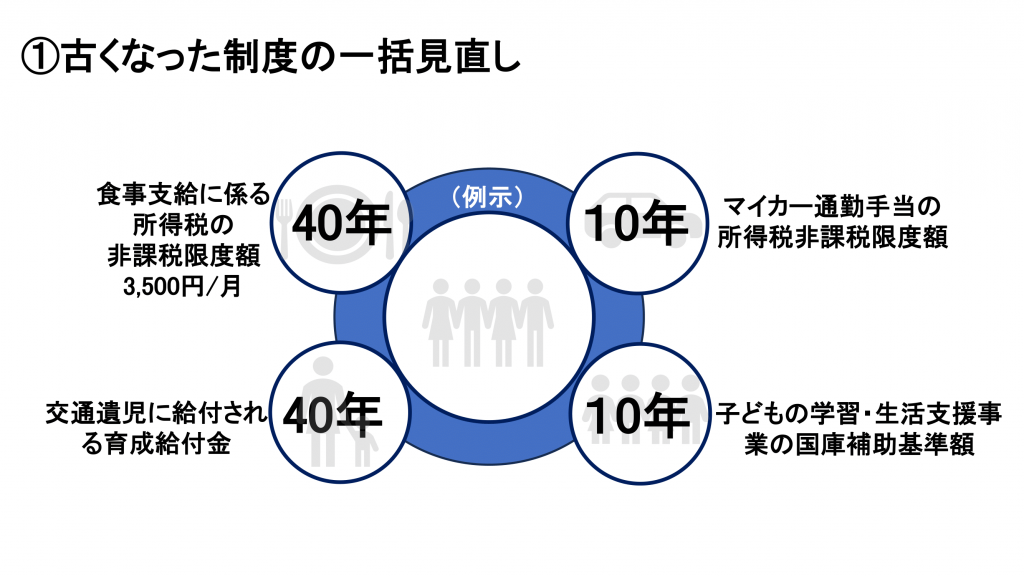

所得税の103万円の壁を物価上昇に合わせて引き上げを行いましたが、他にも各種制度にデフレ時代のものが残っています。例えば、企業が従業員に食費補助をする際の非課税枠が月額3500円(1日約170円)に設定されており、これは40年前の物価で計算されたままで動いていません。小さなものに見えますが、この制度が企業の社食やお弁当を納入する事業者の利益を圧迫しています。こういった予算や税制など公的制度の一括見直しを進めていきます。

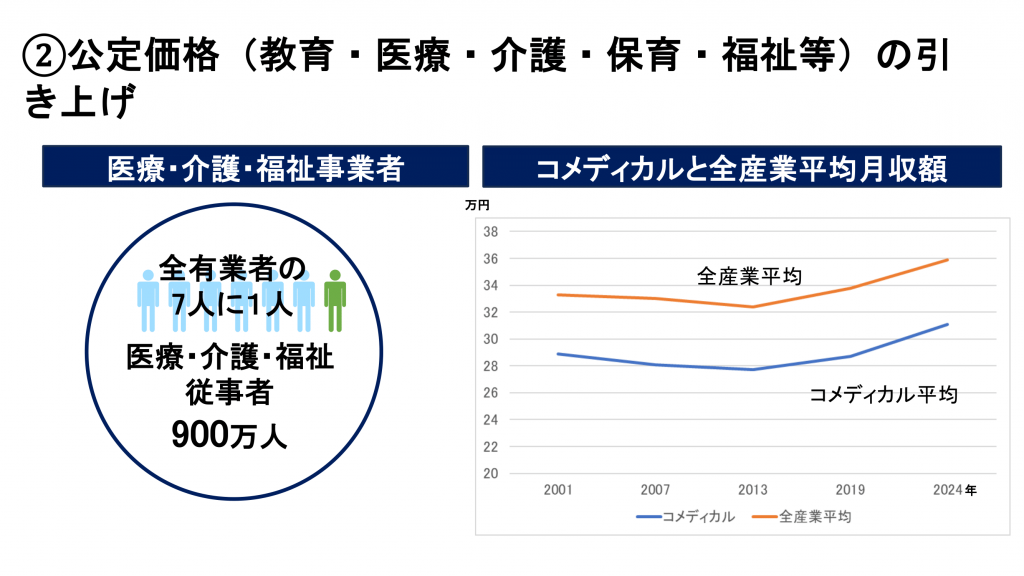

2つ目は、医療・介護・福祉で働く約900万人の給与の引き上げです。そのためには政府が公定価格を引き上げる必要があり、給料を毎年3%上げていくためには、約8000億円/年が必要となります。

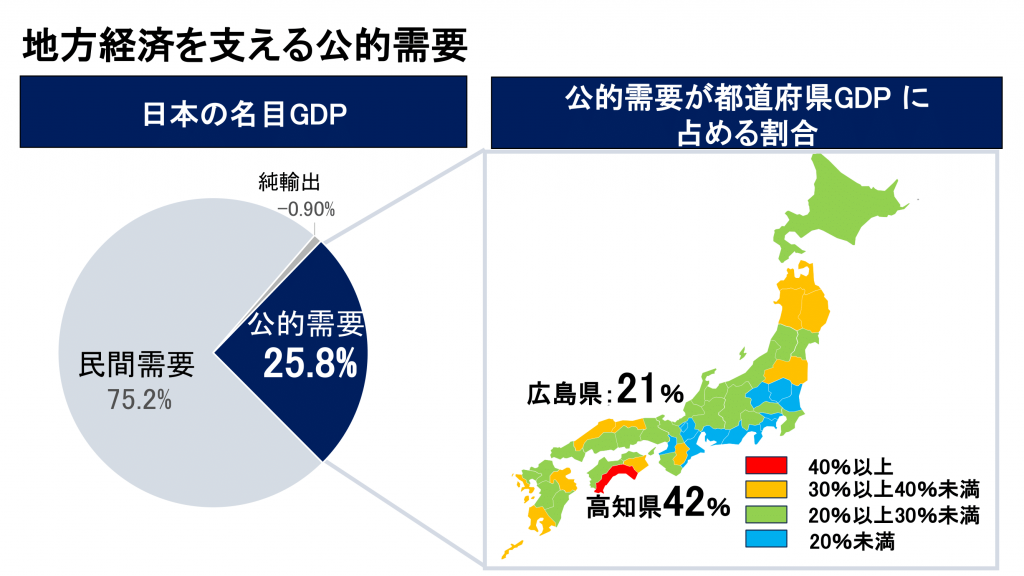

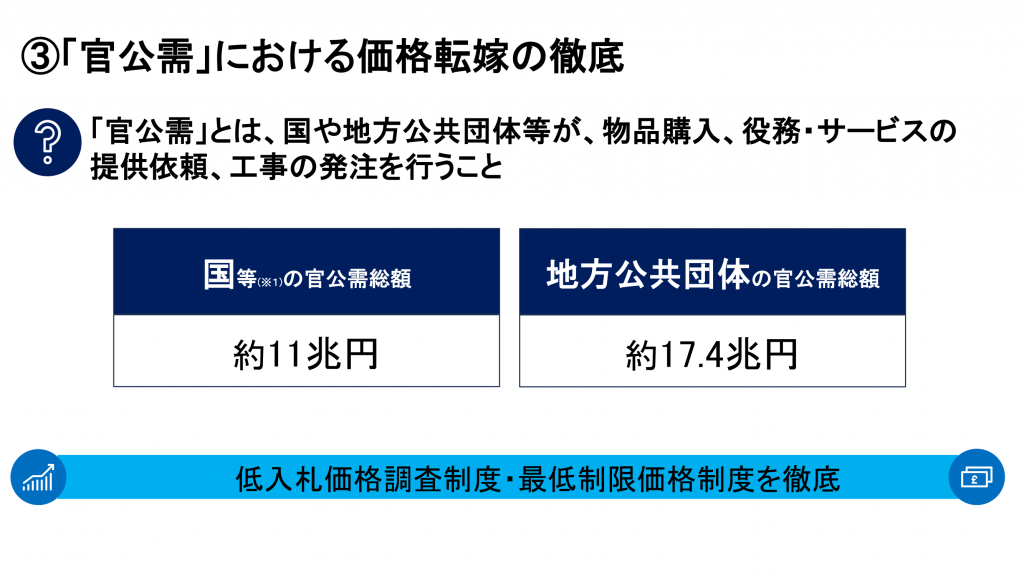

3つ目は、行政が発注する仕事の金額を物価上昇と賃上げを反映した適切な金額にすることです。行政が発注する仕事は日本のGDPの1/4を占めており、1例として高知県ではGDPの42%を占めています。ここが伸びないと地方経済は伸びません。2020年から直近までの企業物価指数の上がり幅で計算すると、毎年プラス3兆円から4兆円の上乗せが必要です。

行政が発注する仕事は公共工事だけでなく、ビルのメンテナンス、ゴミ収集、印刷、お弁当の納品、文房具の納品など、地域の中小小規模事業者が多く請け負っています. これらの企業が賃上げできる利益を確保するためには、予算を確保するとともに、入札制度を見直し、最低価格制度などをチェックすることで、値下げ競争によって「安かろう悪かろう」にならないようにすることが重要です。これにより、地域の中小小規模事業者も賃上げが持続的にできる環境を作っていきます。

なお、民間同士の取引については公正取引委員会による取引適正化を進めることで、価格転嫁が進んできています。とはいえ、まだできていない事業者の方も多いので、今年の通常国会でいわゆる下請法を改正し、さらに取り組みを強化しています。